“春江潮水连海平,海上明月共潮生。”唐代诗人张若虚笔下的《春江花月夜》,凭借其浩瀚无垠的宇宙视角与深邃幽远的哲理思考,被誉为“孤篇盖全唐”的千古绝唱。这首诞生于江苏大地的诗篇,即将在民族管弦乐的演绎下,绽放出全新的光彩。

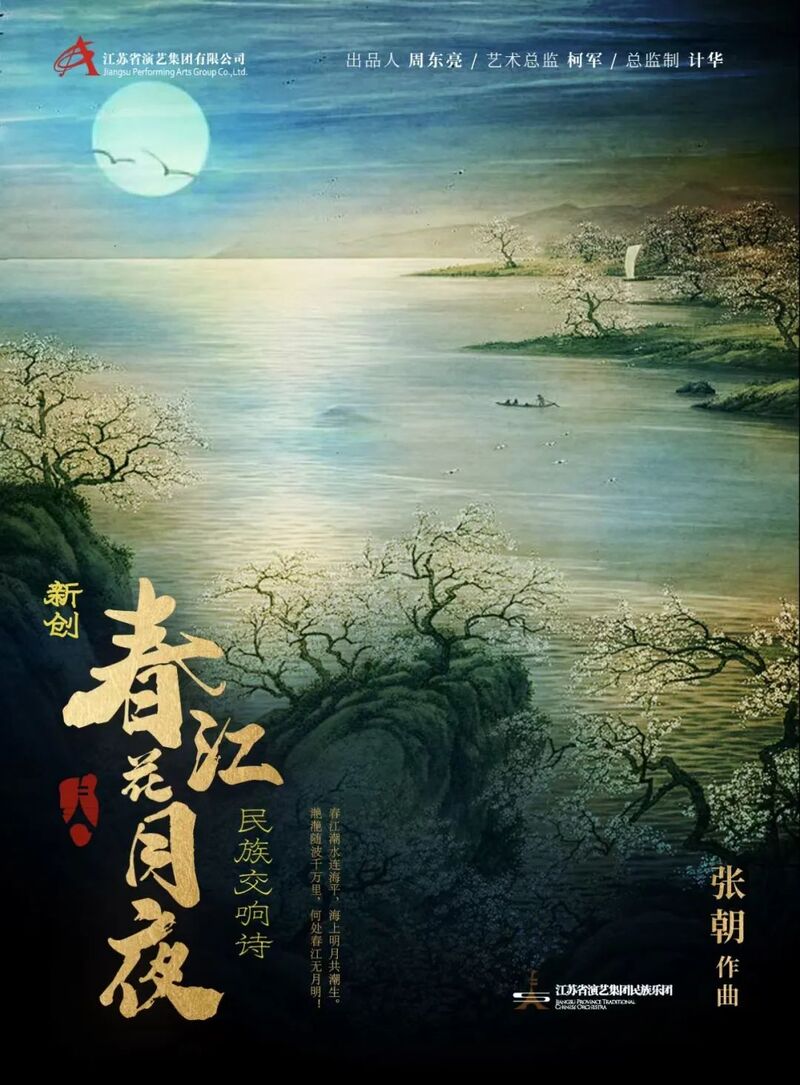

5月17日,江苏省演艺集团民族乐团将在江苏大剧院隆重首演原创民族交响诗《春江花月夜》。如何用灵动的音符重构诗中的唯美意境,引领观众穿越时空长河,探寻中华文脉中那历久弥新的永恒之美?近日,记者对中央民族大学音乐学院教授、著名作曲家张朝进行了独家专访。

“《春江花月夜》的古曲早已家喻户晓,为何还要另起炉灶、另辟蹊径呢?”张朝坦诚地说道,刚接到创作邀约时,他心中的确有所顾虑。然而,在深入研读原诗后,他找到了重新创作的深远意义:“传统的演绎方式固然有着独特的美感,宛如在月下悠然品茶,充满了典雅的韵味。但这种演绎往往停留在浅层意境,对于一部宏大的交响曲而言,需要有更广阔的思想高度,同时在时代性的表达上也需要更进一步。”

为了打破这一困境,张朝全身心投入对张若虚原诗的研究中。他广泛查阅资料,参考了蒋勋等众多学者的解读版本,从中获得了诸多启发。但在研究过程中,他发现诗中仍有几个关键环节,尚未得到透彻的解读。

其中,“江畔何人初见月,江月何年初照人”这一经典叩问,引起了张朝的深入思考。若仅仅纠结于江畔上第一个看见月亮的人是谁,月亮又是何时首次照耀人类,这样的解读就显得过于浅显和寻常。“在我看来,张若虚的高明之处在于,他笔下的自然其实映射着人类的情感与思考。诗人真正叩问的是‘谁能如我一般读懂月亮所承载的光芒,谁曾被这光芒照亮过心灵’,此处的月亮,更像是一位启迪智慧的智者,这是一种跨越时空的知音之问。”

对于“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”这句诗的后半句,张朝同样有着独到的见解。“前半句描绘了鸿雁奋力飞翔,却始终无法逾越无边月光的情景,而到了‘鱼龙潜跃水成文’,并非对上半句意象的简单重复,而是开拓出一种全新的精神境界。虽然我没有收到你的来信,但你的心声、你的思念,却如同鱼跃的水纹,被我真切地感知到了。从张若虚质朴的用词中可以看出,他是一个纯粹而真挚的人,而这恰恰赋予了诗句别样的浪漫,让这两句诗瞬间鲜活起来,充满了生命力。这也为我的作曲工作打开了广阔的想象空间。”

在张朝眼中,张若虚之所以能凭借这一篇诗作冠绝唐代诗坛,关键在于他突破了那个时代诗人普遍存在的局限性。“以往许多文人的作品常常流露出‘悲秋’的情绪,但实际上,世间万物相互依存。没有淤泥的滋养,就不会有莲花的绽放;没有雪花的映衬,梅花的傲雪怒放也无从谈起。而张若虚的《春江花月夜》却超越了时代的局限,直接与现代精神接轨。他跳出了个体的悲欢离合,转而关注人类共同的精神追求,领悟到了深刻的哲理。这首诗开篇便气势磅礴,诗人仿佛置身于月亮之上,以独特的宇宙视角,描绘出‘春江潮水连海平,海上明月共潮生’的壮丽景象。”

正是因为诗的开篇如此宏大壮阔,张朝对诗作结尾两句“不知乘月几人归,落月摇情满江树”的含义也有了更深层次的思考。“在我的创作理念中,尾声至关重要,它是整个作品的归宿与升华。如果仅仅将这两句理解为作者对远方亲人的思念,就会使整首诗显得虎头蛇尾。实际上,月落之时,正是日出之际,满江满树将充满温情。作者想要表达的并非哀愁,而是一种充满希望与力量的积极情感。因为他的内心如同被日出照亮,月亮就像一位智者,启迪了他的心灵世界。所以,他将自己的感悟倾注于《春江花月夜》之中,希望能照亮后人的精神之路。”

张朝进一步阐释道:“在这首诗里,春象征着青春活力,江寓意着生命的流转时光,花代表着美好的理想,月是深邃思想的象征,夜则是神秘的精神世界。诗人以春、江、花、月、夜为载体,书写着人类对宇宙、生命、情感的永恒思索,这无疑是一次贯穿生命历程的哲学叩问。”想通了这一点,张朝也找到了创作的核心动力。他精心构思,创作出《序曲——海上明月》《春月—— 花月照林》《江月——孤月明空》《花月——诗国之舞》《逐月——逐月照君》《终曲——乘月寻梦》六个乐章,试图寻找古诗与当代人心灵的共鸣点,为观众呈现一场充满东方美学韵味的诗乐盛宴。

作为一名作曲家,为何要如此细致地钻研每一句诗的文本细节呢?张朝认为,传统文化的传承与发展,必须建立在深入理解和真心热爱的基础之上。“我的创作习惯是先深入挖掘作品的内涵,再进行创新表达。就如同站在巨人的肩膀上,只有登高望远,才能看得更远、走得更高。真正的创新并非简单地创造新事物,更重要的是赋予作品新的生命力,让它们在当代社会中焕发出新的活力。”

在采访过程中,张朝多次强调“艺术的使命是点亮人生”。对于近年来兴起的“国潮”现象,他保持着清醒的认识:“如果‘国潮’仅仅停留在对传统文化形式上的模仿,而忽略了对其精神内核的理解与传承,那么‘国潮’就会成为空洞无物的符号,失去其真正的价值。”

从古老的诗篇到动人的音乐,从传统的文化底蕴到当代的艺术表达,民族交响诗《春江花月夜》不仅是对中华文化根脉的深情回望,更是一次向当下和未来发出的精神邀约。在张朝看来,音乐与诗歌有着相通之处,文学侧重于外在的描写,而音乐则更注重内在的感悟。音乐人常常在无形的精神世界中探索思考,这使得他们在理解诗歌时,往往有着独特的敏锐度。“我希望能用音乐这个火种,点燃古诗蕴藏的光芒,让古老的文化在现代社会中熠熠生辉。”

新华日报·交汇点记者 陈洁

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版