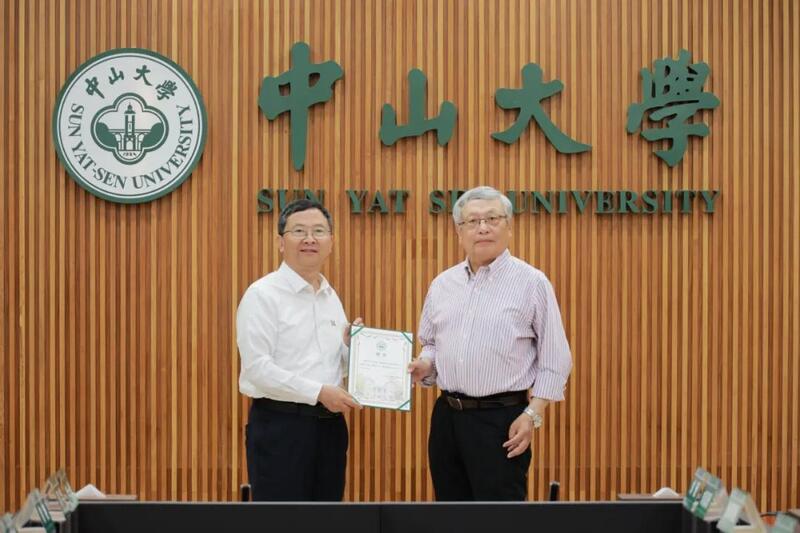

近日,世界著名数学家张益唐近日确认全职加盟中山大学香港高等研究院,这位曾在孪生素数猜想研究中取得重大突破的学者,将回到祖国继续科研和人才培养工作。有关他的报道很快被刷屏,其中一段简历引发了人们的强烈关注:1992年至1999年,他曾在美国一家快餐店打工七年,用来维持最基本的生活。

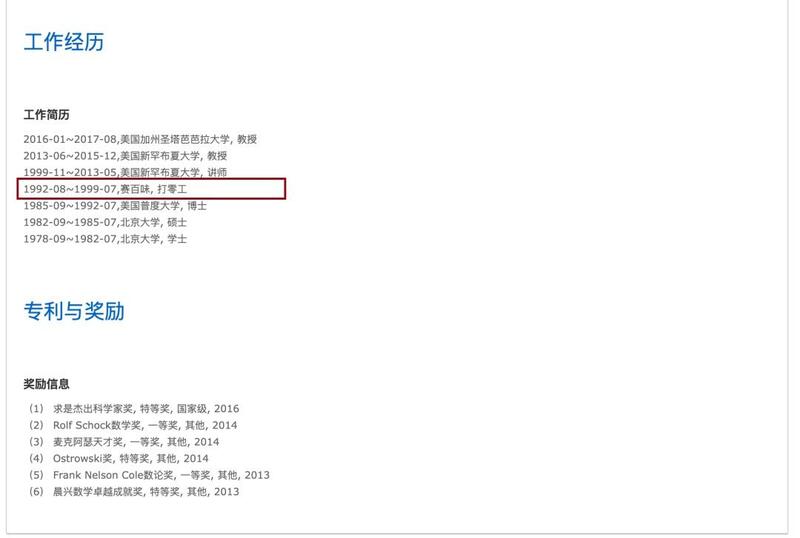

一个曾在北大求学、在普渡大学拿下博士学位的数学家,却在毕业后很长一段时间依靠端盘子、切菜、清洁餐厅来维持生活,这多少令人感到意外。但张益唐并没有回避这七年,而是把这段经历和科研履历一起写进简历中,平静得像写下一段普通的学术经历。

这样的细节,也让不少人开始重新审视对成功的想象。社会对人才的期待,总容易陷入“顺风顺水”的叙事惯性。似乎一个科学家就该无忧无虑地研究,一个艺术家就该在殿堂里闪光。但真正的生活往往会更“拧巴”:科研的热情和现实的生计并不总是同步。张益唐白天劳作,夜里仍坚持钻研数论,在厨房与数字之间来回切换,七年时间并不短,但他没有放弃。这些看似灰头土脸的日子,实则为他后来攻克数学难题积累了强韧的心力。

眼下又是一年毕业季,简历焦虑在年轻人中依然普遍。他们中,有的正在为第一份工作而忐忑,怕起点不够“高端”,有的怕履历上有一段空白被人挑剔,怕走得慢了就再也追不上所谓的人生大势。其实,人生何尝真有标准的进度表?那些看似平凡,甚至被视作“临时过渡”的日子,也同样能在未来派上用场。

张益唐在餐厅收银、制作三明治时,仍然心里装着数学题;导演李安在厨房里刷碗时,仍然琢磨着剧本;动画导演饺子租住十年狭小的屋子,也没有丢掉分镜和铅笔。表面上他们都在自己的生活里“打零工”,可柴米油盐挡不住仰望星空,只要心中有方向,哪怕走得慢,也在成就未来。

如今,张益唐回到祖国,他将继续在讲台和实验室之间探索未知。而那段在简历里被完整保留下来的“七年打工”经历,也会继续提醒更多后来者:不论何时何地,脚踏实地,走稳每一步,才能攒下奔向更远处的底气。

(张洁茹)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版