“大家好,我是马伯庸。”

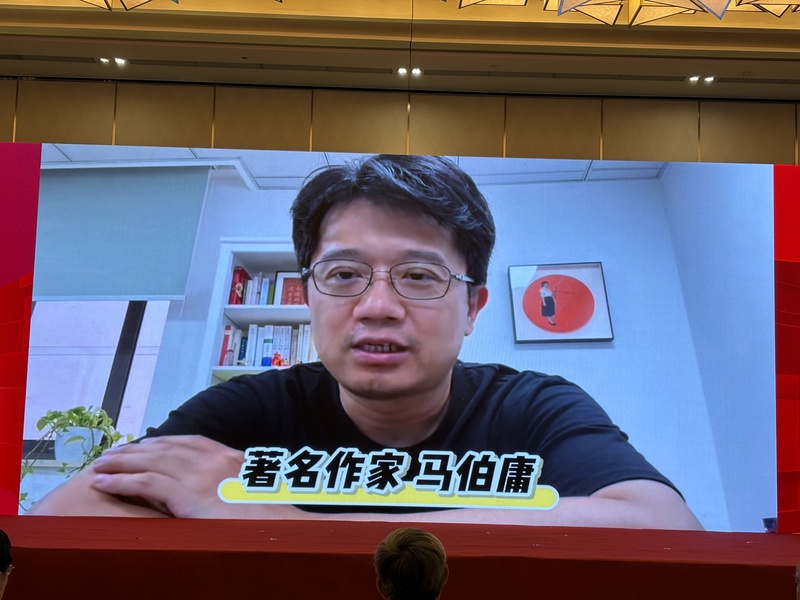

7月3日第十五届江苏书展“旧书新知”新华书房读书分享会上,“神秘嘉宾”马伯庸亮相云端,让读者们惊喜万分。今夏《长安的荔枝》热播,苏产剧《两京十五日》也即将开机,不过这回“马亲王”隔屏畅聊的却不是历史,而是读书这件事。

和在场的葛剑雄、鲍鹏山、童岭三位著名学者一样,马伯庸也是一位旧书爱好者。“我一度非常喜欢收藏旧书,之前在北京时我每周末都会去潘家园,不是逛古董摊,而是去旧书摊和二手书店。当然了,我不会收藏真本善本,也没这个钱,主要收藏民国时期的通俗小说杂志,以及上世纪70年代末至90年代初国内出版的通俗小说,以及一些中篇、长篇的单行本。”

潘家园旧货市场是全国最大、品类最全的收藏品市场,经营范围包括珠宝玉石、仿古家具、文房四宝、古籍字画、旧书刊及生活用品。在潘家园淘货淘得多了,马伯庸发现了一些门道:一旦他忽然发现市面上出现了一大批品相版本内容俱佳而以往少见的旧书时,他就知道一定是哪一位老爷子过世了。家属不认为老爷子留下的“故纸堆”还有保留价值,于是不如变现,把它们卖给书贩子,所以这些书贩子对一些上年纪的收藏家尤其藏书家的健康状况了如指掌。

“这给我的感觉就有点像什么呢?生物学上有一个概念叫‘鲸落’:鲸鱼死后,巨大的尸体会被各种微生物和鱼类吃掉,变成一场海洋的盛宴,所谓‘一鲸落,万物生’。同样,当藏书家去世后,他们留下的藏书重新返回到市场上,被新一代收藏家一本一本、一摞一摞地拿走,就像鲸落一样,用逝后的遗存滋养后人。这既让我体悟到旧书的珍贵,也逐渐让我对‘藏书’这件事有了一些体悟。”

什么体悟?马伯庸讲起去故宫看《清明上河图》的经历,当时他专门数了数,上面一共96方印章,从宋徽宗的双龙小印直到乾隆四章,其间传承有序,一路历经宋元明清历代藏家之手。“我想起了韦庄的两句诗:往来千里路长在,十年聚散人不同。看起来是他们收藏了《清明上河图》,实际是《清明上河图》暂时保管在他们手里。同样,我也无法占有一本书,而只是书籍在漫长时光中的一个过客和暂时的保管者。”

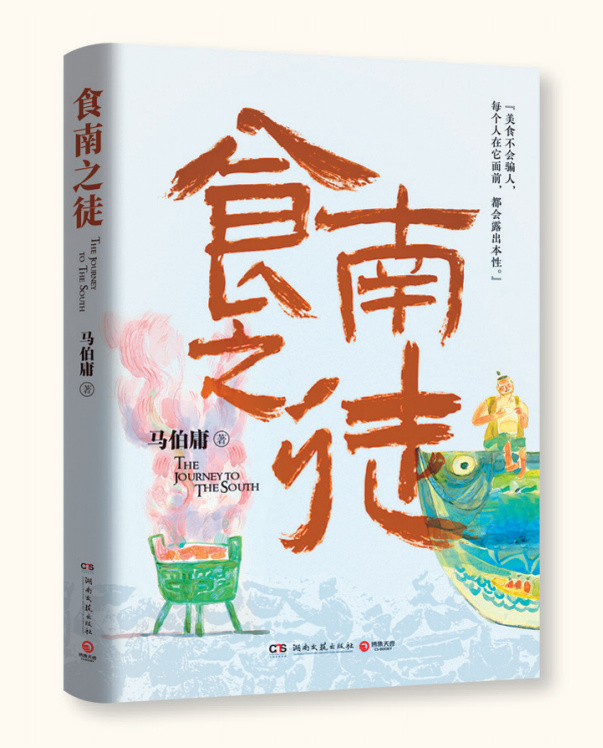

意识到这一点之后,马伯庸有些“大彻大悟”。从那时起,他就不怎么藏书了,当然还会继续买书,但仅仅出于阅读的目的:“比如我要写一个关于汉初南越国的故事,我会购买相关书籍仔细研读;要写明代漕运,我也会买来研究专著从头到尾仔细地看一遍——但是,不再看重收藏价值,只要它内容足够扎实严谨,对我来说就足够了。”

读完的书该怎么处理?很多爱书人都有这样的疑问。马伯庸的做法是:如果有朋友需要,马上寄给他们,双手奉上,不收费用。如果攒的实在太多了,他就会买一个大纸箱,联系好一个图书馆,把书无偿地捐赠出去。在他看来,这件事在生前做完,要比自己去世以后变成“鲸落”更有意义。藏书者一旦离开,毕生所藏不知流落谁手,倒不如在世时早做打算,把好书送给爱书、惜书、懂书的人。

为了勉励自己的这份“爱书之道”,马伯庸刻了一枚印章,上面写着“四不求”:不求版本、不求孤珍、不求品相、不求齐全。“收藏旧书的乐趣在于体用,而不在于占有。人生不满百,不要陷入毫无意义的占有欲。我觉得保持这个心态挺好,可以让我更放松地看待旧书。”

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 王慧

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版