“来吧,来吧/兄弟们姐妹们/那火把点燃起来了/那庆祝胜利的队伍出发了/那大众沸腾了/那城镇和村庄也辉耀起来了……”

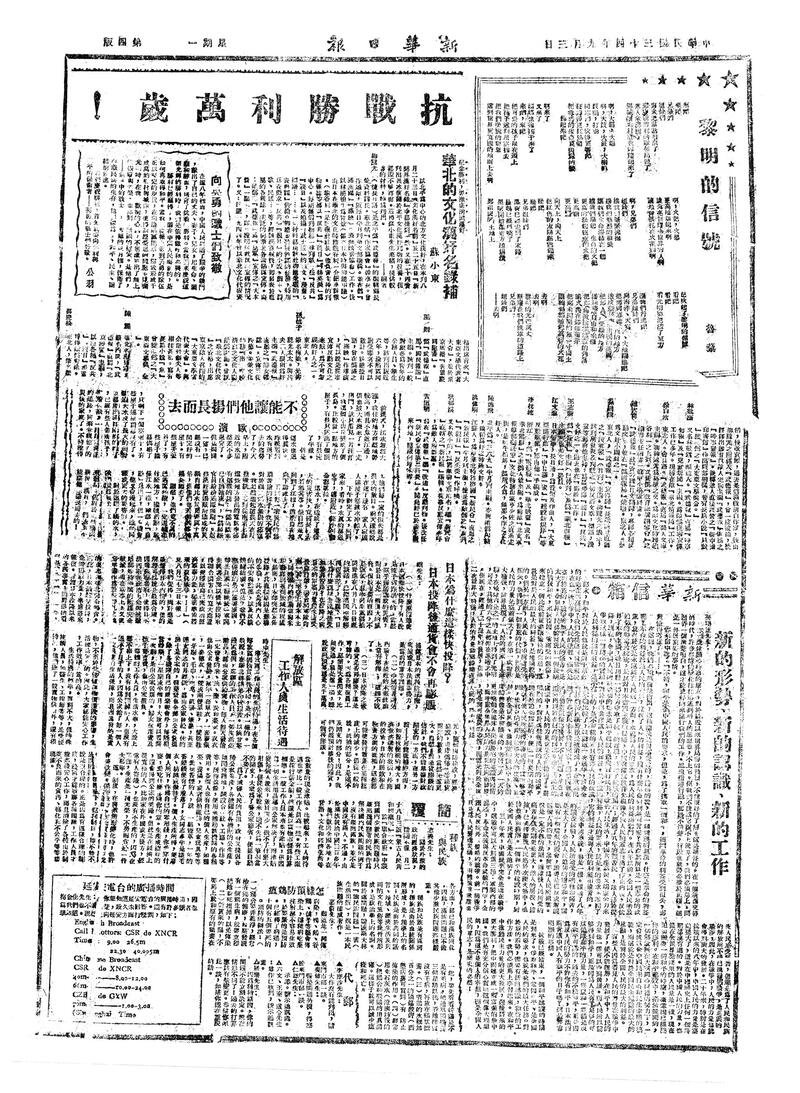

1945年9月3日,一位诗人从寥廓的黄土高原,向全国人民发送胜利的“捷报”。这首诗歌《黎明的信号》刊登于当天的《新华日报》,作者为著名七月派诗人鲁藜。

一位诗人,在怎样的背景下写下如此滚烫的诗行?他又如何以笔为枪,投身抗战文艺运动的时代洪流?80年后,我们重新摊开泛黄报纸的褶角,走进那段不容忘却的烽火记忆。

胜利那天

延安成为欢乐的海洋

“大山都活跃起来了!(鲁迅艺术学院)班系像一条条支流,一齐涌向食堂前的平地上,欢呼声口号声此起彼伏、连绵不断……”

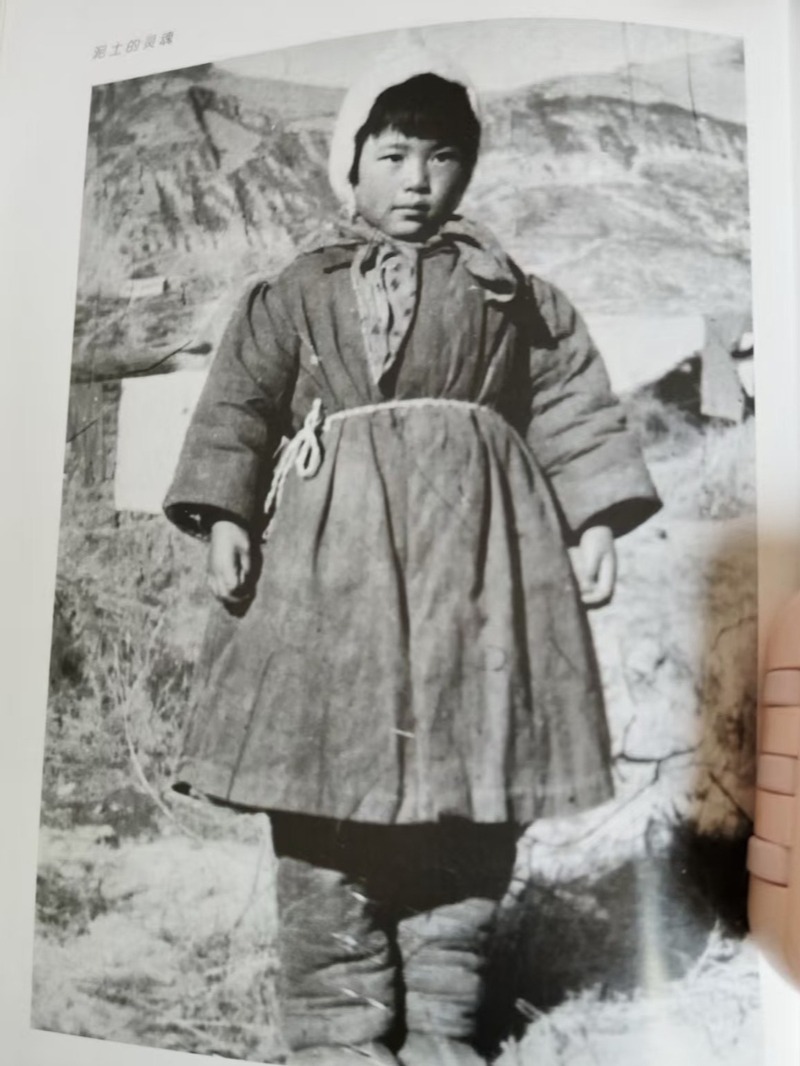

《泥土的灵魂》一书中,鲁藜女儿王晓枫依据父辈的回忆,再现了《黎明的信号》诞生时的情景。

鲁藜原名许徒弟,生于福建同安的穷苦家庭。为了糊口,他跟随家人下南洋,在越南西贡做小工,穿着面粉袋布制成的裤子长大。1932年,18岁的鲁藜陪病重的父亲回国,1936年参加“左联”,同年加入中国共产党。1938年,鲁藜进入中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)学习,毕业后到陕甘宁边区文化协会(简称“文抗”)工作,1942年后在“鲁艺”中文系任教。

鲁藜的“鲁”来自“鲁艺”。藜麦则是生长在西北高原的耐寒作物。在延安,鲁藜吃着土豆小米,在烽火硝烟中淬炼诗行。

“鲁藜是抗战时期成长起来的重要诗人,他喜爱歌唱黎明,《黎明的信号》就是抗战胜利时刻诗人写下的对民族未来的畅想。”南京大学文学院教授、博导傅元峰长期从事新诗研究,此前他从未在任何诗集中读到这首作品,不禁倍感欣喜,“和他发表在《七月》杂志的组诗《延安散歌》相比,原本质朴节制、富有哲理的语言风格悄然转变:1945年9月3日,一个胜利民族挺身而起的姿势——向上、向前,在诗人的语调中自然而充沛地显现,已无需节制,荡气回肠。”

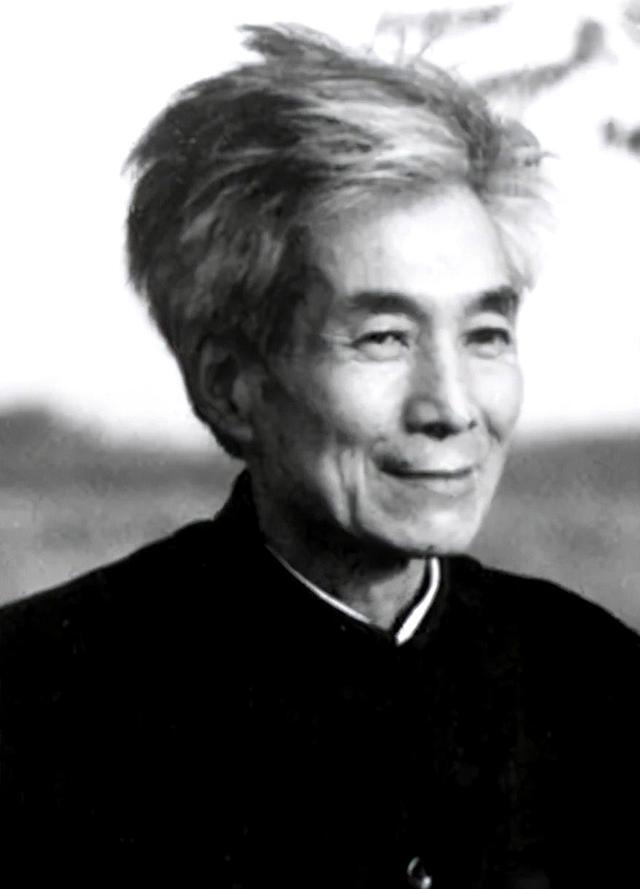

鲁藜的生前好友、今年79岁的《天津文学》原主编谭成健也是第一次读到《黎明的信号》。“从这首诗中可见,鲁藜是把自身命运和民族解放事业紧密相连的诗人典范,其诗歌也是浪漫主义和现实主义相结合的典范。”他至今难以忘怀第一次见到鲁藜的情景,“当时鲁老已经65岁,平反后重归文坛,他的头发灰白,面色红润,眼神明亮,腰板挺直,有种诗人特有的率真气质。印象特别深的是他的手,像石匠的手一样粗犷、厚重,握手时能感受到他的力量。”

以笔为枪

他在烽火硝烟中淬炼诗行

鲁藜的“力量”来自何处?王晓枫说,父亲之所以写出感人肺腑的诗文,来自他感人肺腑的行动和生活。

鲁藜是从“黑暗的海洋”中来到延安的。他曾在上海、皖西、武汉等地进行抗战宣传,奔赴延安途中,鲁藜乘坐的列车遭到日军的扫射,他下车后隐蔽到铁轨旁的树丛中,才躲过一劫。

冼星海、何其芳、周立波、周而复、丁玲、艾青、田间、柯仲平、光未然、马可、贺敬之……这片红色沃土上,一大批文艺工作者在中国共产党带领下,为苦难民族吹响冲锋的号角。

鲁藜积极参与风靡陕北的“街头诗运动”,参加“文抗”和“鲁艺”组织的民众剧团,用诗歌启迪大众,以戏剧宣传抗战。由他作词的《淮河船夫曲》传遍大江南北,受到冼星海的高度评价。

1942年春,鲁藜写出他最负盛名的诗作《泥土》:“老是把自己当作珍珠/就时时有怕被埋没的痛苦/把自己当作泥土吧/让众人把你踩成一条道路。”

说到《泥土》诞生的背景,王晓枫对记者说,临近前线,父亲亲眼见到许许多多慈爱的母亲们送她们的儿子去参军,奉献出骨肉给伟大的抗战。

在拒马河畔临时野战医院里,一位母亲从二儿子的尸体上取下步枪,给她的老儿子挂上肩膀:“你要像你哥一样去杀鬼子!”这个故事被鲁藜写成话剧《雪》。

“抗战时期,鲁藜的很多诗歌显示出他热爱祖国的赤子之心。”傅元峰说,“《我爱冬天》中写道:就是投我入冰窖/我的血也不会停止沸腾的。《一个深夜的记忆》中,诗人作为‘最初醒来的人’,察觉到了‘黎明的音响’。”

擎起父辈的火炬

抗战记忆,永志不忘

1983年,江苏人民出版社出版了12位著名诗人的作品集,在全国产生重大反响,其中就有鲁藜的《天青集》。

当年策划这组诗集的编辑、诗人陈咏华,今年80岁了。他退休后回到如东养老,还特意带上这本《天青集》。诗集里,他对鲁藜怀念艾青的一首诗印象最深:“当我攀登上金色的西北高原/我读到他的瑰丽的《向太阳》/当我投入祖国烽火之秋的最前沿/我读到他那永远发光的《火把》……”

距离江苏1000多公里之外,在鲁藜出生的厦门市翔安区内厝镇许厝村里,鲁藜小学安恬地枕在大海的臂弯中。

今年9月1日的“开学第一课”,老师们专门为学生讲述鲁藜的生平,全体学生共读鲁藜的代表诗作。多年来,这所小学将鲁藜的爱国精神和诗歌文化融入校园教育,构建了以“泥土”为主题的特色校园文化。鲁藜小学校长柯松林欣慰地告诉记者,鲁藜《泥土》在校园中广为传颂,从根本上回答了教育“培养怎样的人”的目标。

1984年,鲁藜时隔52年再回故土,他在田间地头走访邻里,嘱咐大家珍惜来之不易的幸福生活。

1999年鲁藜在天津去世。他离开20多年后,《泥土》选入了人教版九年级教科书,《延安散歌》也选入高中选修用书。

2020年,当地政府在许厝村鲁藜故居的基础上建起鲁藜纪念馆,陈列着诗人的手稿、书信和珍贵照片。鲁藜经常活动散步的地方建成了鲁藜公园,厝镇政府、第二实验小学、鲁藜小学、许厝村等地,都树立着鲁藜的半身塑像,成为当地的精神地标。

为写《泥土的灵魂》,王晓枫耗费10年光阴走遍祖国大地,期间住在父亲的老战友家,听他们讲过去的故事,“这代人太不容易了,他们在血泊中坚持抗战,为民族创造新的文化。我想纪念这一代人,我不能忘记这一代人。”

“把可爱的孩子举在头上/把孩子送到星空里去/把我们美丽的理想/送到世界更宽阔的地面上去啊/……黑暗开始从东方总崩溃/那祖国的土地上/已吹起了黎明的信号/看吧,看吧/看光明要汜滥了东方。”

85岁的王晓枫第一次读到《黎明的信号》,想起一桩往事。那天,父亲从战利品中给了她一只雕花铜酒杯,她爱不释手,那是她见到的最好的玩具。外面大雪纷纭,从天上到地上白茫茫一片,她把盛满晶莹白雪的杯子放在火盆中,看着雪一点一滴地消融。

“晓枫,全国胜利了,白糖会像雪一样多。”鲁藜慈爱地说。

“太好了!那我的杯子能装完吗?”

附:鲁藜《黎明的信号》(发表于1945年9月3日 新华日报)

来吧

来吧

兄弟们

姐妹们

那火把点燃起来了

那庆祝胜利的队伍出发了

那大众沸腾了

那城镇和村庄也辉耀起来了

啊,大锣,大锣

啊,大鼓,大鼓,大喇叭

鼓哟,打哟

同志们,吹得更响吧

狂舞得更狂热哟

把我们的生命更美丽的装饰起来吧

啊来了

又来了

妈妈也抱孩子来了

来吧,来吧

把可爱的孩子举在头上

把孩子送到星空里去

把我们美丽的理想

送到世界更宽阔的地面上去啊

啊,火把,火把

更高地举起来啊

让光亮照耀全世界的人啊

让地球拱托在火花里啊

啊,兄弟们

姐妹们

让我们紧紧拥抱

让我们热烈的相爱

让我们生命溶结在一起

让我们举起生命的火把

更高的举起流血的火把

更高哟

更高

向天上,向天上

把红色的太阳点燃起来

听吧

听吧

兄弟姐妹们

黑夜已经走到了末路

晨鸡已经叫唤了

黑暗开始从东方总崩溃

那祖国的土地上

已吹起了黎明的信号

看吧

看吧

看光明要汜滥了东方

让我们行进吧

兄弟姐妹们

向海洋、天空、大地跃进吧

把那同志流血的地方

造成新民主主义的花图

把那人民受难的地方

播种着自由和幸福

把那尚被阴云遮盖的角落

让火种在那里萌芽

把那未开垦的每一寸国土

让它也繁殖起真理的火花

去啊

去啊

黎明的光芒万丈

照耀在我们进军的道路上

兄弟们

姐妹们

——去啊

附:在诗人家乡,有一座鲁藜小学

鲁藜小学是全国唯一一所以“泥土诗人”鲁藜命名的小学,坐落于鲁藜的家乡——厦门市翔安区内厝镇许厝村。今年恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这里的师生和村民自发开展纪念活动,缅怀鲁藜,弘扬伟大的抗战精神。

2009年,翔安区内厝镇许厝小学正式更名为鲁藜小学,此时距鲁藜去世已十年之久。学校致力于将鲁藜的爱国精神和诗歌文化融入校园教育,通过丰富的课程和活动,将他的精神薪火相传。鲁藜小学校长柯松林介绍,鲁藜的诗作《泥土》在校园中广为传颂,“把自己当作泥土吧,让众人把你踩成一条道路”,这种甘于奉献、踏实无华的品格,成为全校师生共同的自我要求和精神追求。“校园里随处可见鲁藜的名言和诗句,既是文化景观,更在潜移默化中塑造学生的品格。学校注重思想政治教育,把鲁藜爷爷的事迹和精神贯穿于各类学习和讨论,勉励学生学会勤劳、踏实、无私奉献,在服务他人、服务社会的过程中实现人生价值。”柯松林表示,“在心灵深处播下甘于奉献的种子,对孩子们的成长意义深远。”

在内厝中心小学书记、校长叶聪颖的引领下,学校精心构建了以“泥土”为主题的特色校园文化,融合闽南传统的“教示”智慧——即“教导”与“示范”相结合的教育理念,对此进行了创新性传承与弘扬,以本土的“泥土文化”为“教”,深耕厚植,解答“为谁培养人、怎样培养人”的根本问题;以内厝随处可见的“榕树精神”为“示”,树立榜样,回应“培养什么人”的育人目标。最终,通过“厚植泥土文化,孕育榕树精神”,我们形成了独具内涵、扎根乡土的内厝教育文化体系。

每年的抗战胜利纪念日,学校都会举行主题活动,引导师生回顾中华民族艰苦卓绝的抗战岁月。9月1日,学校组织“开学第一课”专门讲述鲁藜的生平和精神,播放相关视频、照片,全体学生共读鲁藜的代表诗作,并积极讨论如何在日常生活中践行鲁藜精神。柯松林表示,鲁藜身处抗战年代,以笔为枪,为民族的希望呐喊。他的诗《黎明的信号》,呼吁珍惜和平、奋发进取。今天,鲁藜小学把这种抗战精神与爱国情怀继续传承下去,教育学生牢记历史、不忘初心,将个人理想与国家命运紧密相连,在新时代续写奋斗新篇章。

鲁藜与家乡翔安有着割舍不断的血肉深情。他1914年出生于翔安许厝村,童年时期在这里生活,3岁时随父亲侨居越南西贡,经历异国艰辛,也目睹了祖国动荡。他深感祖国处于危难之中,18岁时护送生命垂危的父亲回到故乡,待父亲入土为安后毅然决心投身救国事业,在民族解放的洪流中成长为坚定的革命战士和深情的爱国诗人。抗战胜利后,鲁藜去往天津工作、生活,1984年,得知故乡还有亲人,便写信承诺:“再过一个来月就回家。”当他重返家乡时,动情地写下诗句:

在靠近海滨的村庄

有个孤零的小石屋

四周斑斓如贝壳

蔷薇缠绕篱笆

昔日花丛中,

常有我梦中的倩影出没

如今,这里已荒芜,

唯有晚霞如火拥抱着——

时隔52年再踏故土,内心激荡难平。鲁藜的老屋坐落于村东,屋后几株百年古榕,侄女许木瓜回忆,鲁藜一回村就喜欢在榕树下沉思。他对家乡和后辈关怀备至。回乡后惦念乡亲疾苦,常在田间地头走访邻里,无暇顾及旅途疲惫。村民们爱听鲁藜讲述往昔,他常嘱咐大家珍惜来之不易的幸福生活,因为是无数前辈用鲜血换来的,也告诫年轻人要努力学习,让祖国强大不再受辱。回乡那年,鲁藜夫妇在许厝住了六天,家中每日高朋满座。他热情接待所有慕名前来的乡亲和诗歌爱好者,悉心指导后辈。七旬老人还亲自重修父亲陵墓,叮嘱后事。

“在大家心中,鲁藜不仅是爱国诗人,更深切关心村里每个人的成长和生活。有人生活困难,他都会慷慨接济。”柯松林动情地说,“他的名字成了故乡最温暖的记忆。”虽然鲁藜先生已经去世多年,但他对故乡的影响依然深远。翔安人以多种方式纪念这位杰出的诗人和革命者。在他出生的许厝村,人们建起了鲁藜故居,2020年7月改为鲁藜纪念馆,陈列着先生的手稿、书信和珍贵照片,让人们得以感受他投身革命和创作诗歌的岁月。

在许厝,鲁藜经常活动和散步的地方建成了鲁藜公园,公园中摆放着刻有他诗句和名言的石碑,让居民在日常生活中潜移默化地感受熏陶。内厝镇政府、第二实验小学、鲁藜小学、许厝村等地,都竖立着鲁藜的半身塑像,成为当地重要的精神地标。鲁藜以一生的情怀和行动深深影响着家乡,家乡也因他而自豪。正如许多当地人所说,鲁藜与故乡已经水乳交融,先生的精神早已成为家乡文化不可分割的一部分。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 吴雨阳 受访者供图

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版