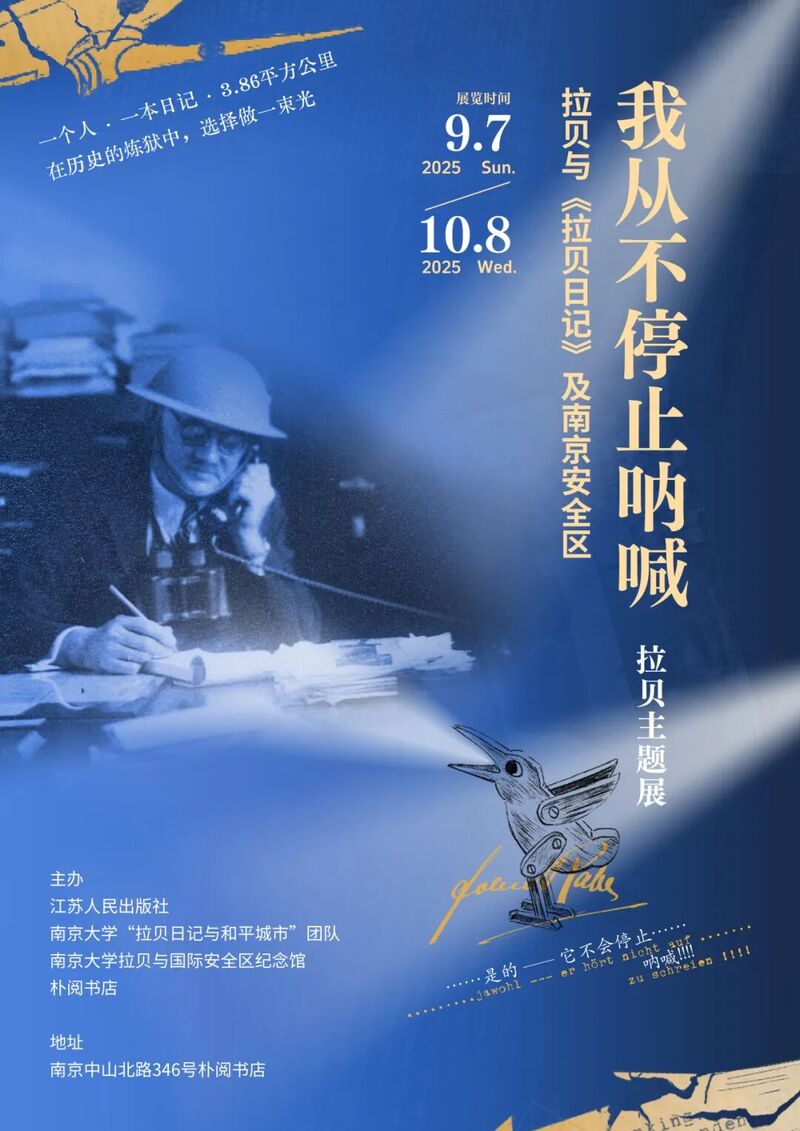

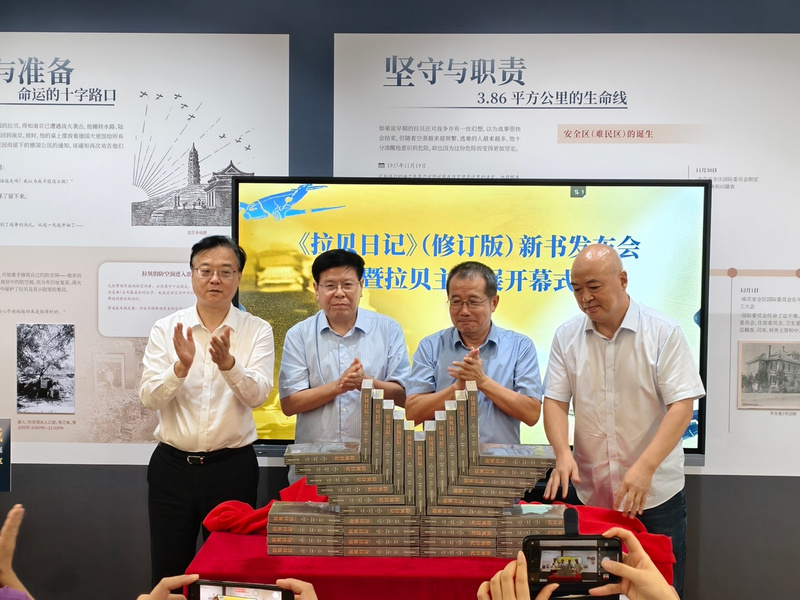

交汇点讯 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、缅怀国际友人约翰·拉贝及其人道主义精神,9月7日,《拉贝日记》(修订版)新书发布会暨“我从不停止呐喊”拉贝主题展启幕仪式在南京朴阅书店(南京市中山北路346号江南水师学堂旧址旁)举行。

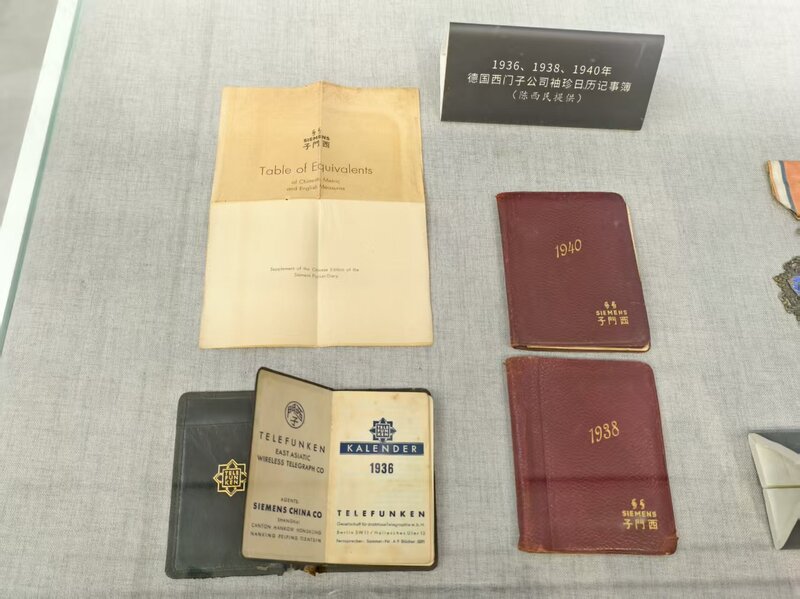

1937年12月至1938年1月,侵华日军制造南京大屠杀,时任德国西门子公司南京办事处经理的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,拯救了25万余中国人的生命。在此期间,他将自己在南京特别是安全区内所见所闻的日军暴行,以各种形式记入“战时日记”(1937年9月19日—1938年2月26日) 中,这就是后来著名的《拉贝日记》。这部在柏林尘封60年的珍贵史料,直至1997年中文版以世界首版面世才重见天日,是当时“研究南京大屠杀事件中数量最多、保存得最为完整的史料”。

发布会上,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰表示,《拉贝日记》不仅是珍贵的史料,更是“穿越时空的正义呐喊”,而本次《拉贝日记》的修订再版与本次展览的开幕,就像是一场跨越时空的对话。

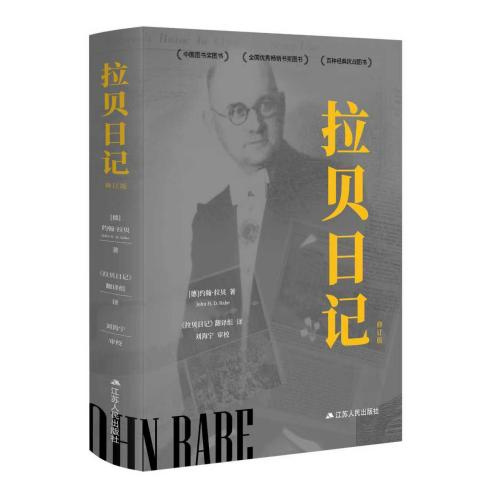

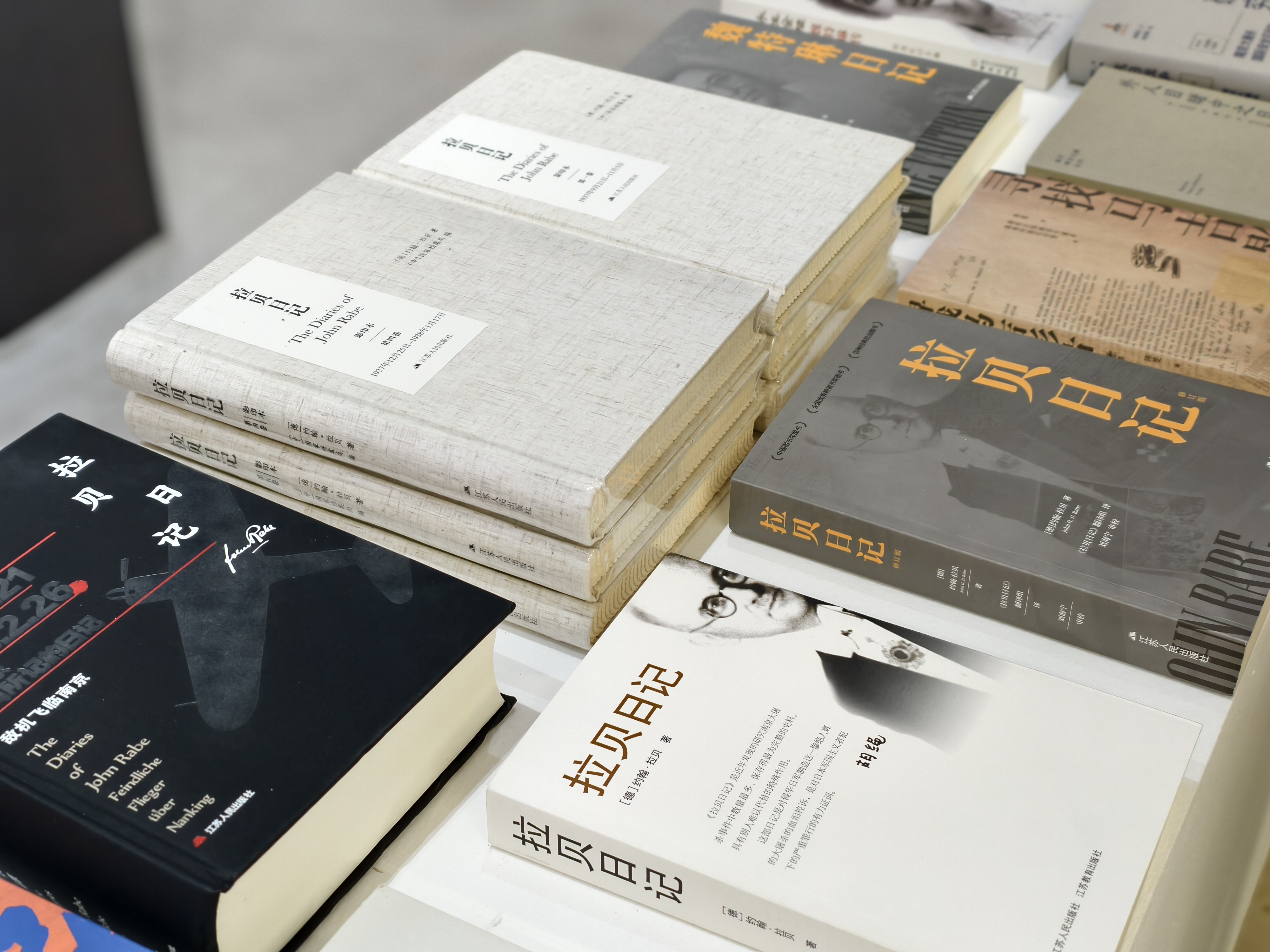

江苏人民出版社社长王保顶介绍,1997年,中文版《拉贝日记》以世界首版刊行,轰动全球。2023年12月,江苏人民出版社再度推出《敌机飞临南京——拉贝日记全译本》与《拉贝日记》(青少版),以满足不同年龄群体及大众读者、研究者的不同阅读需求。此次推出的修订版,秉承对历史高度负责的态度,是充分吸纳最新学术研究成果、核查史料、优化编校的倾心之作。

“约翰·拉贝是穿透暗夜的一缕曙光。”南京大学拉贝与国际安全区纪念馆主任杨善友在发言中,以深情的话语回顾了拉贝在南京大屠杀期间拯救25万生命的壮举以及《拉贝日记》的不朽价值。他认为,拉贝的精神正通过其故居的保护和日记的不断再版得以传承,持续叩击着后世读者的心灵。

南京大学德语系主任陈民介绍了南京大学“拉贝日记与和平城市”团队的工作。该团队自2021年成立以来,以《拉贝日记》为切入点,致力于传播拉贝的人道主义精神、讲好历史故事,以青春力量建设和平南京的历程。团队与江苏人民出版社共同组织过读书行走、分享会及西部捐赠等多项活动,推动历史记忆传播。

《拉贝日记》译者刘海宁分享了修订过程中的心得。他提到,拉贝在中国生活了30年,与中国人民建立了深厚情感,其日记不仅详实记录了日军的暴行,更体现出强烈的人道主义精神与正义感。刘海宁表示,本次修订在语言与考据上力求精准,是对历史负责、对读者负责的体现。

据了解,本次发布的《拉贝日记》修订版对原译文进行了重要的修订与完善,译者通过多年资料考据与实地走访,确证了许多碍于当年信息条件未能明确的人名、地名及历史事件,并配以大量历史照片,增加近500条注释,是对原版本的全面升级。

“我从不停止呐喊——拉贝与《拉贝日记》及南京安全区”拉贝主题展,依托《拉贝日记》原文,以“记忆、联结、和平”为关键词,全方位、立体式展现了拉贝其人其事。

展览打破传统编年史展陈模式,采用三层渐进式叙事空间:独立展厅“谁是拉贝?”从“生活家“职场人”“矛盾体”“与中国结缘深厚”和守护者”五个方面全方位、立体式展现了“拉贝是个什么样的人”;一楼主展厅“1937—1938拉贝在南京”以日记为线索,通过“选择与准备”“坚守与职责”“生存与抗争”“离开与留下”四个板块,展现了拉贝为什么又是如何在南京大屠杀期间以3.86平方公里的安全区护住了超过25万中国平民,以及他回国后的遭遇与中国人民对他的感念;二楼主展厅“不止拉贝——并肩者与传承者”以拉贝为起点,详细介绍了在南京安全区内外与拉贝共同抗争的并肩者。同时,该展区通过音频、影像与互动,重现了危难时刻的国际协力,也记录了后人对和平的思考与践行。

本次展览还创新引入青少年视角,现场集中展示“珍爱和平·少年说”活动中的绘画、音频作品,并设置打卡点、多媒体互动等,让Z世代成为和平理念的主动传播者,激活历史教育的当代生命力。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版