九十年风雨兼程,九十年灿若繁花。南京博物院是我国第一座由国家投资兴建的大型综合类博物馆,其九十年的奋进之路折射了时代浪潮下中国博物馆事业的发展历程。

11月6日,南京博物院将迎来她的九十岁“生日”。一场精心策划的“九十年春华秋实——南京博物院的珍藏”展也将于11月7日正式对公众开放,全景式再现南博从1933年到2023年的辉煌历史。3日下午,记者提前对这一展览进行了探访。

“救国图存”是20世纪初中国最响亮的呐喊,学界渴望建立一座“规模宏大之现代博物院”开启民智。1933年,“国立中央博物院”应时而生。4月,“国立中央博物院”筹备处(南京博物院前身)正式在南京成立。以蔡元培先生等代表的一代学人全情投入,以“不输欧美”的眼界追逐梦想,实践中国人的博物馆梦想。

展览策展人、南博副研究员崔小英告诉记者,展览正是以南博90年院史为线,以40余万件文物收藏史为纲,精心选取90组242件珍贵文物展出。整个展览分为“筚路蓝缕——一座规模宏大现代化之博物馆的宏伟蓝图”“薪火相传——一座东南地区物质文化史博物馆的远景规划”“继往开来——一座中国历史艺术综合性博物馆的久久为功”三个部分,回顾了南博九十周年发展历程。

记者看到,位于南博特展馆2楼的展厅之外,已布置了两个大大的书架,陈列着南博几十年来编著的304件出版物,涉及考古发掘、文物保护、陈列展览、院藏珍品等各方面。“南博的建院宗旨是‘提倡科学研究,辅助公众教育,以适当之陈列展览,图智识之增进’。陈列这些学术著作,充分说明九十年来我们这个建院宗旨是一以贯之的。”崔小英说。

走入展厅,记者看到,242余件珍贵文物与大量珍贵史料、档案巧妙整合,以时间为顺序,展现南博90年的历史沉淀和那些值得记忆的珍贵时刻。

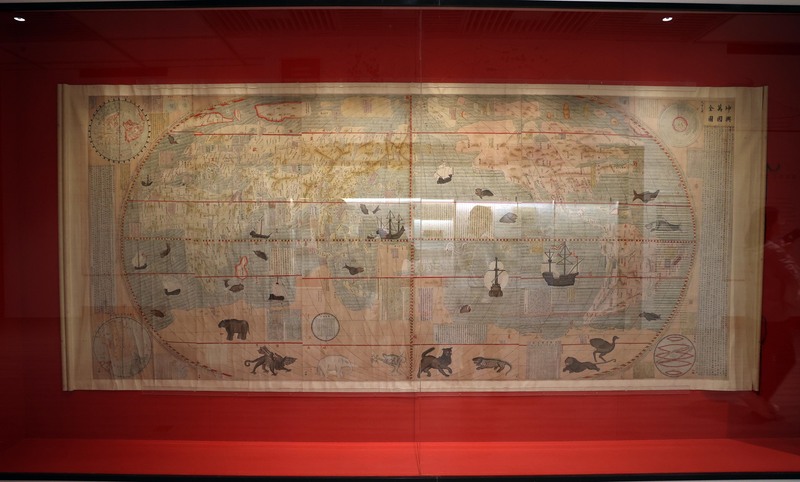

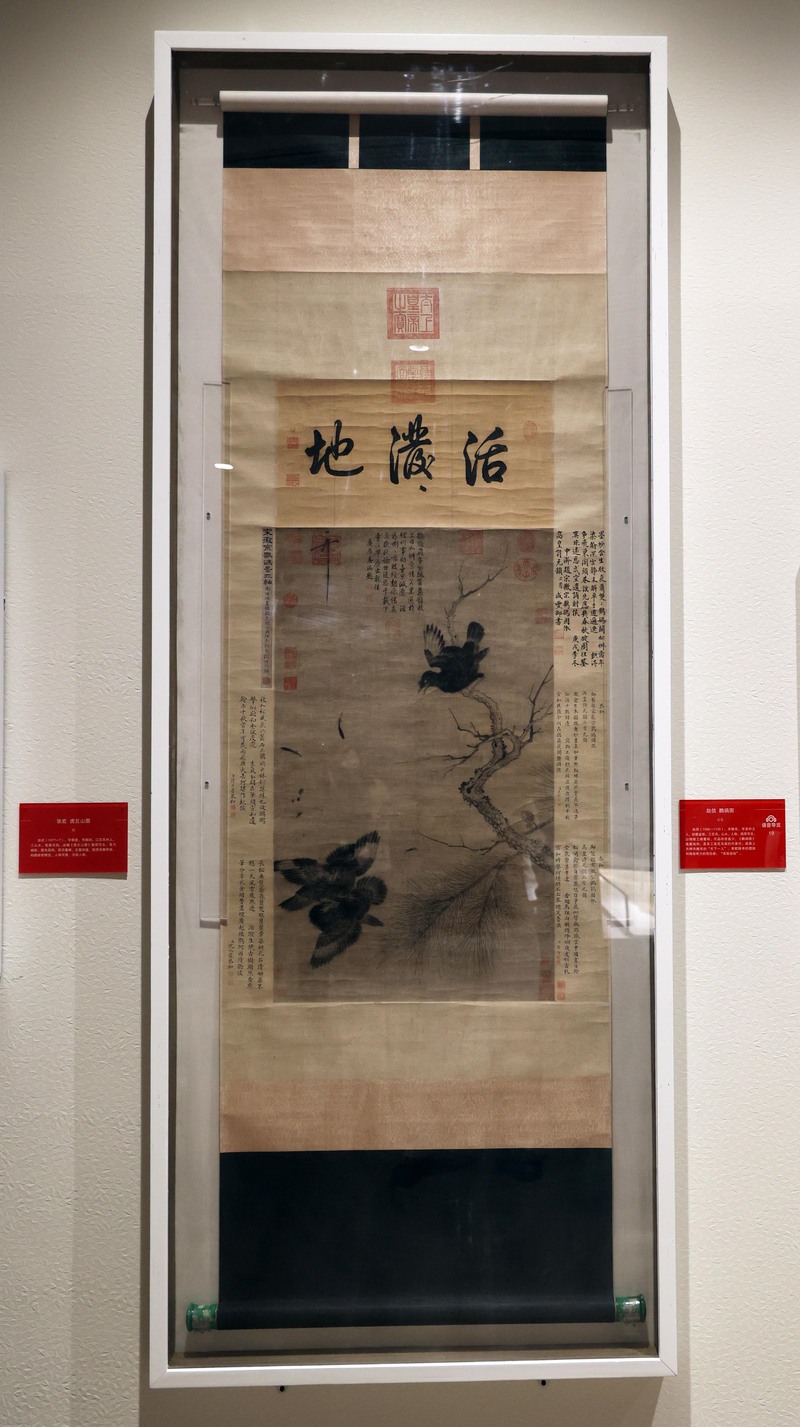

“自然馆、人文馆、工艺馆三馆定名及聘定筹备专员公文”“‘国立中央博物院’建筑示意图”“南唐二陵发掘现场工作人员合影”……一件件老档案、老照片散发着历史的沧桑气息。殷墟的殷商甲骨、宋徽宗赵佶《鸜鹆图》、明代青花寿山福海纹香炉、明代利玛窦的《坤舆万国图》、清宫旧藏青花寿山福海纹香炉等珍贵文物更是牢牢吸引着参观者的目光。

景德镇官窑青花万寿纹瓷尊、青花寿山福海纹香炉、铜胎掐丝珐琅海棠式盆天竹衬菊花盆景、掐丝珐琅双龙戏珠纹盘……陈列在第一部分的清宫文物都蕴含着吉祥如意的美好寓意,与南博迎来九十华诞的喜庆气氛相契合。景德镇官窑青花万寿纹瓷尊是康熙五十二年(1713)庆祝康熙帝六十寿辰的贺礼,周身遍布无数个“寿”字,寓意万寿无疆;铜胎掐丝珐琅海棠式盆天竹衬菊花盆景巧用“谐音梗”,用山石衬菊花寓意“寿比南山”,用天竹花配菊花寓意“天祝福寿”,海棠式花盆寓意“福寿满堂”,谐音借意,表达了健康长寿的美好祝福。

崔小英告诉记者,这几件珍贵文物早在南博初创时就已入藏,来自当时的北平古物陈列所、北平历史博物馆等处,原为清宫旧藏,曾经历过著名的文物南迁,见证了南博创业初期的筚路蓝缕和风雨沧桑。

南博的“镇院之宝”之一、明代万历年间的《坤舆万国全图》来自北平历史博物馆,也是著名的“南迁文物”,1936年正式入藏“国立中央博物院”。崔小英介绍,《坤舆万国全图》是中文版世界地图,明万历三十年(1602)意大利传教士利玛窦绘制,刻本已失传,现仅存万历三十六年(1608)宫廷彩色摹绘本。主图是椭圆形世界地图,涵盖五大洲、四大洋以及赤道、昼长线、昼短线、极圈、南北极等地理信息,9艘船只和鲸、海狮、犀牛等23头动物散布其中。附图在主图四周,包括九重天图、天地仪图、日食图等8幅天文地理图。“《坤舆万国全图》开创了中国绘制世界地图的模式,是中西方地理观念碰撞交融的标志,具有重要的史料价值。”

1946年10月,抗战期间迁往内地的“国立中央博物院筹备处”回到南京,接受了包括后母戊鼎、毛公鼎在内的多批珍贵文物,此次展出的“胜利之笔”和“中国战区日本投降签字会场用钟”就是征集于那个时期。

崔小英介绍,“胜利之笔”是美国海军五星上将尼米兹使用过的。1945年9月2日,日本投降签字仪式在美国“密苏里”号战列舰上举行,尼米兹将军用旅美华侨胡筠庄所赠的一支派克金笔代表美国签字。仪式后,尼米兹将笔回赠给胡筠庄,胡筠庄又托人带回国内,捐赠给“国立中央博物院”。笔杆一侧刻尼米兹英文名,一侧刻“VICTORY PEN”,意为“胜利之笔”,是世界反法西斯战争胜利的珍贵见证物。

中国战区日本投降签字会场用钟则是第二次世界大战中国战区的胜利见证。1945年9月9日,中国战区日本投降签字仪式在位于南京的时“中国陆军总司令部”举行,时间定在9月9日9时,寓意“三九良辰”,表达了中国人民渴望长久和平的心愿。此钟定格的,正是这一被人们永远铭记的时刻。

新中国成立之后,南京博物院的文物藏品大多数来自考古发掘、文物征集和社会捐赠。展柜中的由著名收藏家庞莱臣后人捐赠给南博的《鸜鹆图》,就是北宋皇帝赵佶的存世不多的一幅代表作。鸜鹆即八哥,画上两只八哥正在激烈搏斗,空中飘着掉落的羽毛,另一只则站在高处观战,鸟儿伸喙啄击、挥爪撕扯的瞬间纤毫毕现,惟妙惟肖。画中上还有宋徽宗别出心裁的花押,看起来像“开”字,两横两竖,其实是“天下一人”的意思。600多年后,雅好书画的乾隆皇帝看到了这幅画,欣赏在画上御题“活泼泼地”,更为画面增添趣味。

展览上还展出了一批珍贵的殷商甲骨,来自加拿大传教士明义士的旧藏,1951年入藏南博。甲骨文是商代后期(公元前14至前11世纪)王室和贵族用于占卜和记事的文书,是目前已知中国最早的成体系的文字。崔小英介绍,明义士收藏的这批甲骨,时代从第一期武丁时期一直延续到第五期帝乙、帝辛时期,内容涵盖祭祀、天象、征伐、王事等几大类,极具研究价值。

数十年来,南京博物院的考古工作者开展了对武进寺墩遗址、徐州龟山汉墓、丹徒北山顶春秋墓、新沂花厅遗址、高邮龙虬庄遗址等处的二十多次重大考古发掘,入选了历年的“全国十大考古新发现”。

本次展览上选取了这二十多次考古发掘的代表性出土文物进行集中展示,呈现了考古江苏探索地域文明的突出成就,展现了江苏考古在实证鱼米之乡、追溯文明之源、印证大汉雄风、勾勒六朝风华、再现江南胜境、服务美好生活上的积极作为。

新华日报·交汇点记者 于锋 /文 宋宁/ 摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版