泰山岩岩,汶水汤汤。大汶口文化上承北辛文化、下接龙山文化,是齐鲁文化之源、中华文明的主导文化之一。原始的礼制习俗、神秘的图像文字、珍贵的文物器具……穿越六千年的时光岁月,古老的泰汶大地上依然闪耀着祖先的智慧,散发着中华文明的万丈光辉。

近日,现山东省文物考古研究院院长、研究馆员、《海岱考古》主编孙波做客“南博讲坛”,以《大汶口与中华文明》为题,就大汶口文化的生业经济和社会组织结构的演进、大汶口文化中晚期聚落格局的特征、手握獐牙埋葬习俗的寓意以及大汶口文化与周边考古学文化的互动交流等问题与现场观众进行了深入探讨。

内涵丰富,实证海岱地区史前文化谱系的清晰脉络

大汶口位于中国东部大平原南北与东西的核心地带与十字路口,是红山文化等南下、凌家滩文化与良渚文化等北上的交汇地和中转站。

大汶口遗址是大汶口文化的命名地,是黄河下游新石器时代晚期的大型聚落。1959年首次发掘,揭露面积达5400平方米,共清理出新石器时代墓葬133座,陶窑1座,出土随葬器物1800余件,还伴有大量的动物骨骼。这些出土文物不同于中原仰韶文化面貌,具有独特的东方特色。20世纪60年代初考古学家夏鼐先生提出“大汶口文化”的命名,同时表示,山东的龙山文化,除了与典型河南龙山文化有相互影响之外,还应有一支独立的本地来源。这一发现,突破了当时黄河流域新石器时代仅有仰韶、龙山两支考古学文化的认识,刷新了对中国史前文化格局的认识。

随着考古发现和研究的日益深入,尤其是1974年、1978年进行的第二、三次考古发掘,使得大汶口文化的内涵得到了进一步明确。这些发现为山东龙山文化的本地来源找到了线索,不仅从地层关系和出土遗物上找到了大汶口文化承袭自北辛文化的明确证据,并且将大汶口文化早、中、晚三期的文化面貌进行了完整补充,为构建并完善海岱地区史前考古学文化谱系提供了重要的材料支撑。

总结回顾大汶口文化遗址的发掘经过,孙波表示,大汶口遗址前后延续的文化发展序列实证了海岱地区史前文化谱系的清晰脉络。同时,海岱地区所呈现出的延续性也正是中华文明的一大重要特征。“山东由于地理位置等原因,受到了大量外来因素和外来文化的影响。然而,其本身的发展却并未因此遭遇强烈的冲击,本土文化的发展以及社会的发展都没有出现所谓的断裂或者转折,而是以一种较为顺利利的态势发展、延续下来。”此外,从整体文化上来说,海岱地区还有着高度的社会统一性,“可以说,从后李文化到北辛文化,到大汶口文化,再到龙山文化、岳石文化,形成了这样一个连续发展的、完整的文化序列。”

礼制萌芽,棺椁制度与礼器组合初步形成

礼,是人类社会从野蛮走向文明的重要标志。作为中国古代文明的特点之一,礼制是其区别于世界其他古老文明的一项重要因素。

“礼者, 始诸饮食,事神致福也, 兴于巫祀,盛于丧葬。”棺椁制度是丧葬礼制的载体之一。作为固定社会分层、维系社会秩序的一种重要手段,棺椁制度在夏商周时期得到继承与完善,成为礼制的重要组成部分。

棺大约出现于新石器时代中期,最早出现的棺为陶棺和石棺,这两种棺在大汶口文化早期都有发现。大汶口文化中期阶段,木质葬具明显增多。野店遗址中就曾出土呈匣状的原始木椁,呈子遗址中一5人合葬墓,每位死者都有单独的木椁;而到了大汶口文化晚期,野店遗址、大汶口遗址、杭头遗址等多处遗址均发现有类似一棺一椁、两椁一棺的墓葬痕迹。“从陶棺、石棺到木棺、木椁,再到棺椁以组合的形式出现,大汶口文化时期棺椁制度已初步形成。”孙波表示。

考古发现,使用一棺一椁的墓葬,大多属于高等级聚落的大型墓葬,不仅面积较其他墓葬更大,随葬器物也更加丰富。“器以藏礼,礼以行义。”,“礼”往往需要借助一些具体的器物进行表现。大汶口文化出土的高等级器物众多,包括有白陶鼎、镶嵌绿松石的象牙雕筒、玉环、玉钺、玉刀等。其中,玉钺、玉刀多置于墓主身侧,陶器则多置于棺椁之间。同时,这些器物在组合方面也呈现出一定的规律,像是鼎类和觚形杯的组合、以鬶、杯为代表的酒器组合以及匕形器与鼎、杯的组合等等。

“从棺椁制度和器物层面来看,己能见到礼制因素。尤其到了大汶口文化中晚期,更是有着明显的社会分化和等级差别,且形成了严格的礼仪制度。这表明,中华礼制可能在大汶口文化时期已经萌生。”孙波说道。

交流互动,推动中华多元文化的一体化进程

随着实力的增长,大汶口文化的影响力、传播力也逐步增强。不同区域间的文化交流与互动在大汶口文化时期达到了一个高潮。

早期阶段的大汶口文化还局限于京杭大运河一线的西侧。中期开始,大汶口先民开始向西部中原地区迁徙,逐步占据了皖北和鲁西南地区,并迅速推进到豫东的商丘和周口地区,大汶口文化的分布区域也因此得到了极大地扩展。孙波表示,这是一个“大汶口文化西渐”的过程。在这个过程中,大汶口文化传播的区域一度到达了豫中的郑州至平顶山一线,在一些仰韶文化晚期和庙底沟二期文化遗址中,均发现了典型的大汶口文化遗物。在豫西陕东、晋中南、豫南和鄂西北等广大地区,也发现有大汶口文化时期的文化因子。

这种文化的双向传播与交流在陶器等遗物上得到了具体的呈现。大汶口文化早期,彩陶数量增多,且花纹繁缛。其中圆点、弧线及勾叶纹,与中原地区仰韶文化的庙底沟类型极为相似。大汶口人在吸收外来因素的同时,加以创造,逐步形成了独具特色的彩陶艺术,像是多种彩色绘就的八角星、云雷纹、黑白彩同心圆及各种风格的几何形纹样等。

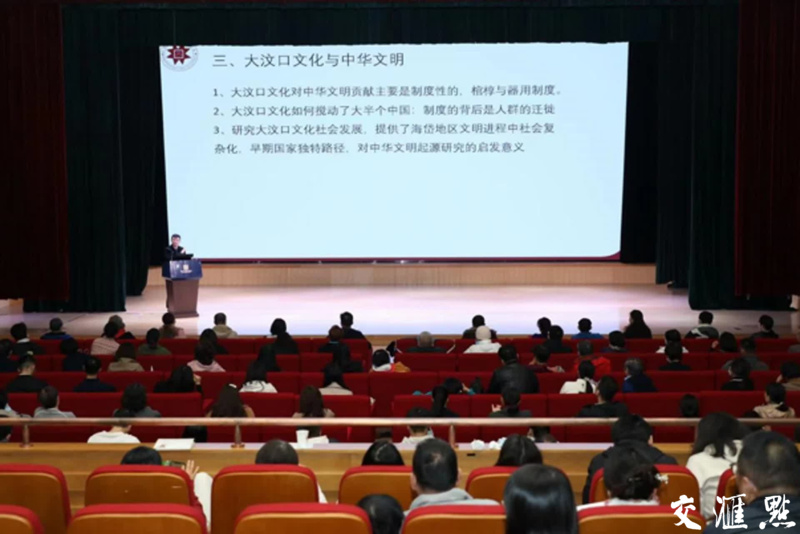

不仅如此,大汶口文化时期的陶器,在器型等方面也实现了创新。背壶就是大汶口文化特有的水器,用以盛水或汲水。使用时将其固定在背上,避免行走途中壶内的水溅出或倾覆。背壶腹部的一侧面加工成扁平状,扩大壶身与人体接触的面积,既增加稳定性,又避免了鼓腹对人体造成压迫,兼具实用性与舒适度。“伴随着规模不等的人口迁徙,大汶口文化时期各区域之间不断进行着文化的互动交流。也正是在不同文化的吸收与借鉴之中,区域文化的融合得到了促进,中华多元文化的一体化进程得以推动,才最终形成了灿烂、多元的中华文明。”孙波总结道。

新华日报·交汇点记者 张洁茹/文 虞越/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版