长城是世界上规模、体量最大的线性文化遗产,是人类历史上宏伟壮丽的建筑奇迹、无与伦比的文化景观。

历史上的长城,除了人们所熟知的军事防御功能,还承载着边境贸易、民族融合、艺术审美等内涵与价值。

今天,我们来看看长城沿线的重要文物,聊聊你不知道的长城二三事。

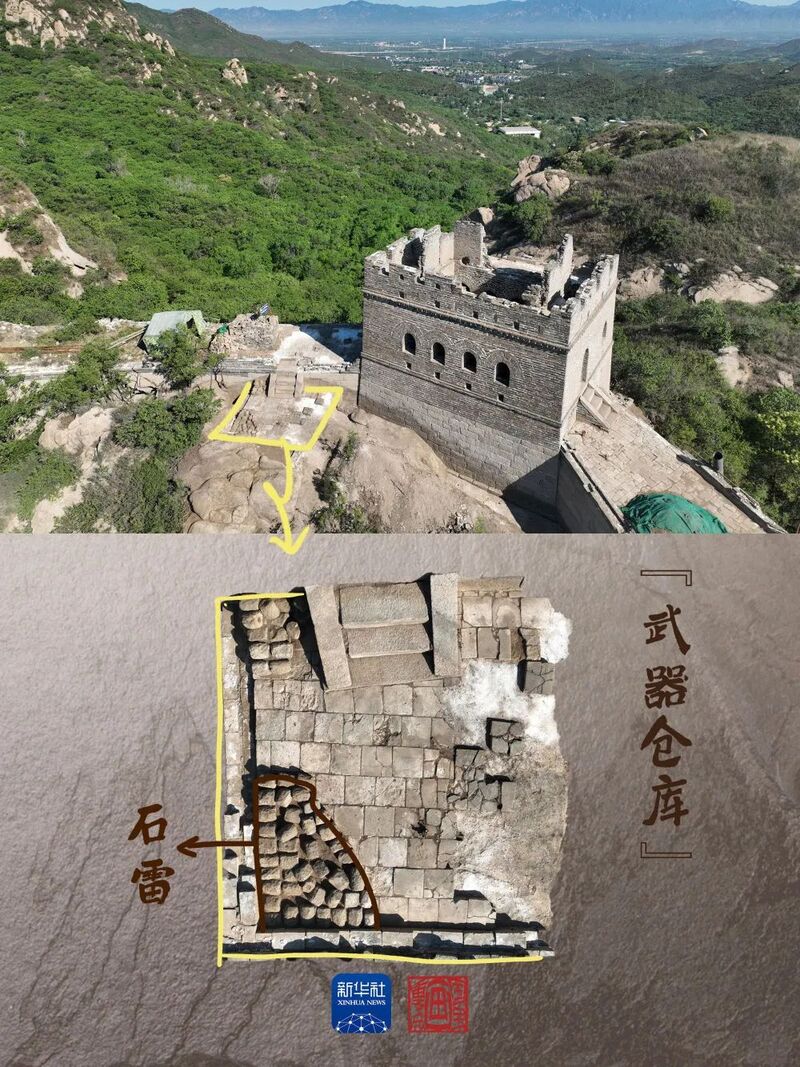

长城上的“武器仓库”长这样

今年,在北京市延庆区八达岭长城西段,一处建筑基址出土了59枚摆放整齐的石雷。这些看起来不起眼的石块,中间有一个圆孔,用来填装火药,填装后把口封上扔出去,既能砸中敌人,又会产生爆炸的威力,起到出奇制胜的效果。北京市考古研究院副研究馆员尚珩介绍,石雷是明长城守卫中常见的武器。

这些石雷所在的建筑基址,经考古工作人员的研究,被判断为长城沿线存放武器的库房。尚珩说,这是北京长城考古首次发现此类性质的建筑。

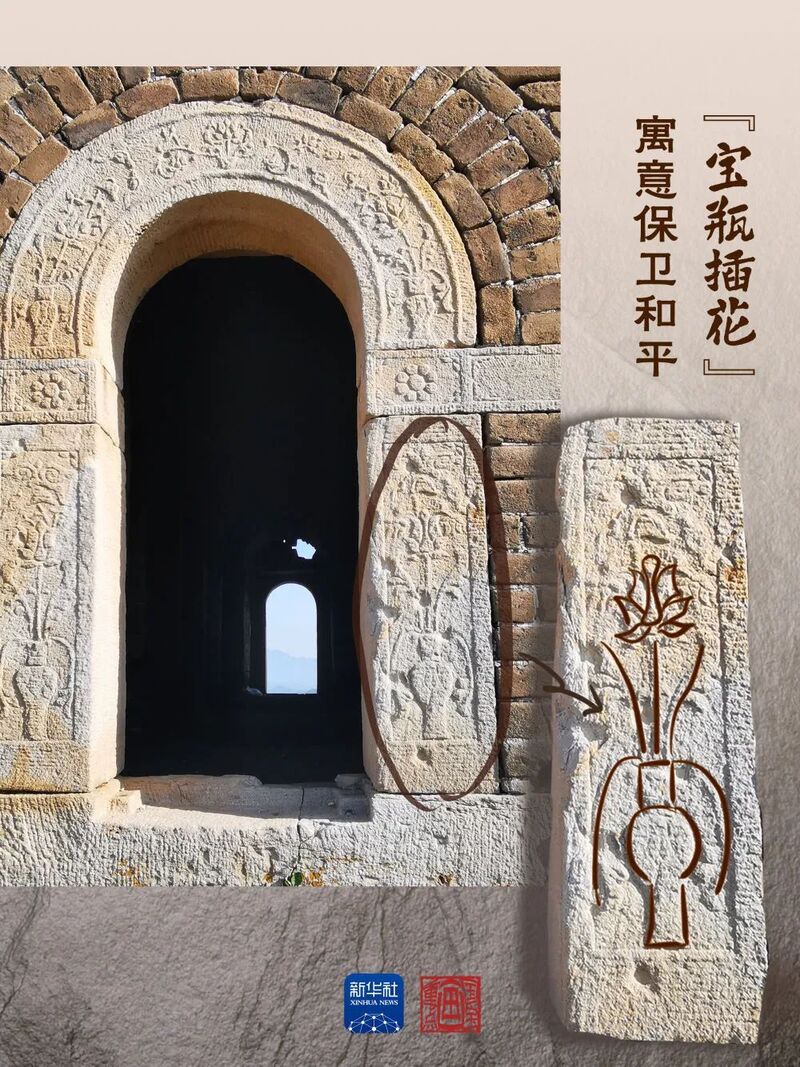

浮雕纹样还有这层含义

长城的文化艺术价值,不仅体现在其不同的形制和内部构造,也体现在长城墙体上的浮雕、纹饰等。位于河北省的董家口长城蜿蜒曲折、气势磅礴,这里长城券门上的装饰也十分讲究,浅浮雕纹饰内容丰富、寓意美好,表达了人们对和平幸福生活的向往。

“宝瓶插花”寓意保卫和平,是戍边将士对和平生活的渴盼;“缠枝花”表达守边士兵对美好、长久爱情的期待;部分龙、蛇等图案,表达了人们期盼长寿的愿望。

寥寥数笔讲述妻子的爱

考古工作人员在位于甘肃省的敦煌马圈湾汉代烽燧遗址出土文物中,发现了不少汉简。其中一枚讲述了一女子给戍边丈夫送御寒衣物的温馨故事。

戍边将士不畏严寒,他们的亲人为之牵挂。一枚汉简寥寥数笔,既反映了汉代出入关的严格流程,也反映出戍边将士的家国情怀。

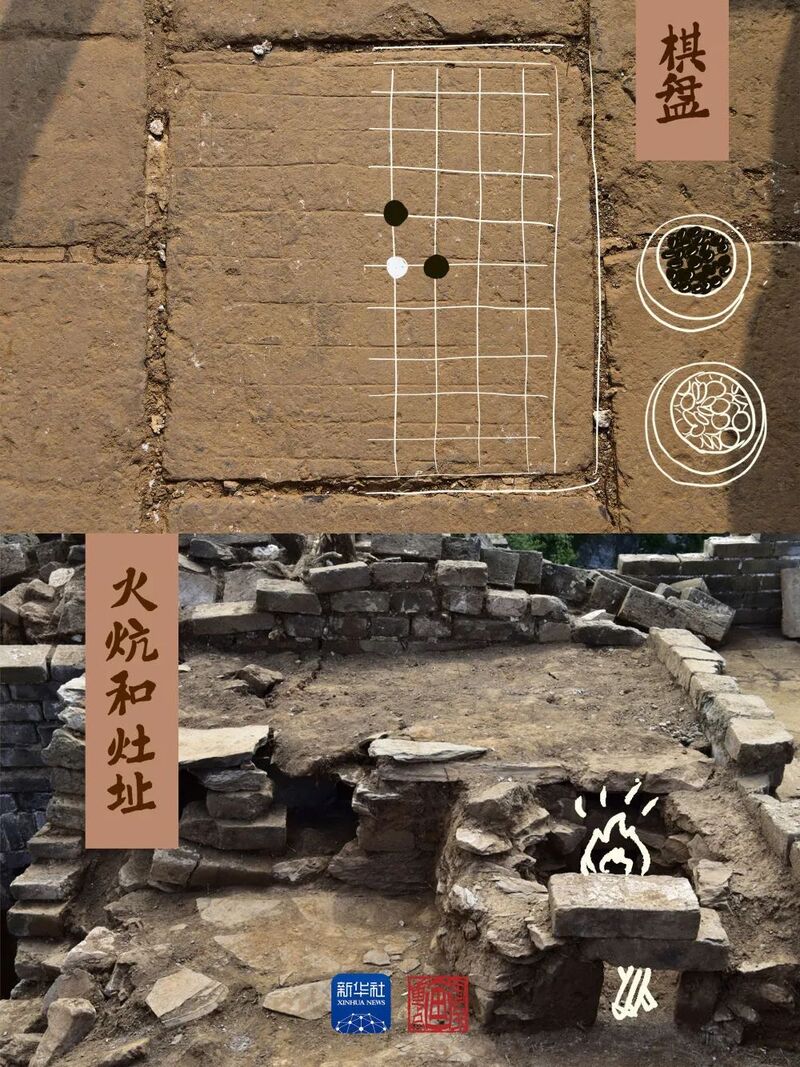

那些不为人知的“烟火气”

随着考古理念和手段的提升,长城上有了更多的考古发现,逐步复原戍边将士的日常生活,展现着长城上不为人知的“烟火气”。

去年,考古工作人员首次在北京长城的敌台顶部,发现了明代火炕和灶址等生活设施遗迹,还出土了锅、盘、碗、剪刀、铲子等生活用具。在箭扣长城141号敌台,考古工作人员发现了棋盘这样富有生活气息的物品,这说明将士的戍边生活不只有“保家卫国”,也有休闲放松时的“小确幸”。考古工作人员认为,这些“接地气”的发现,为未来长城文化的阐释和展示,提供了鲜活素材。

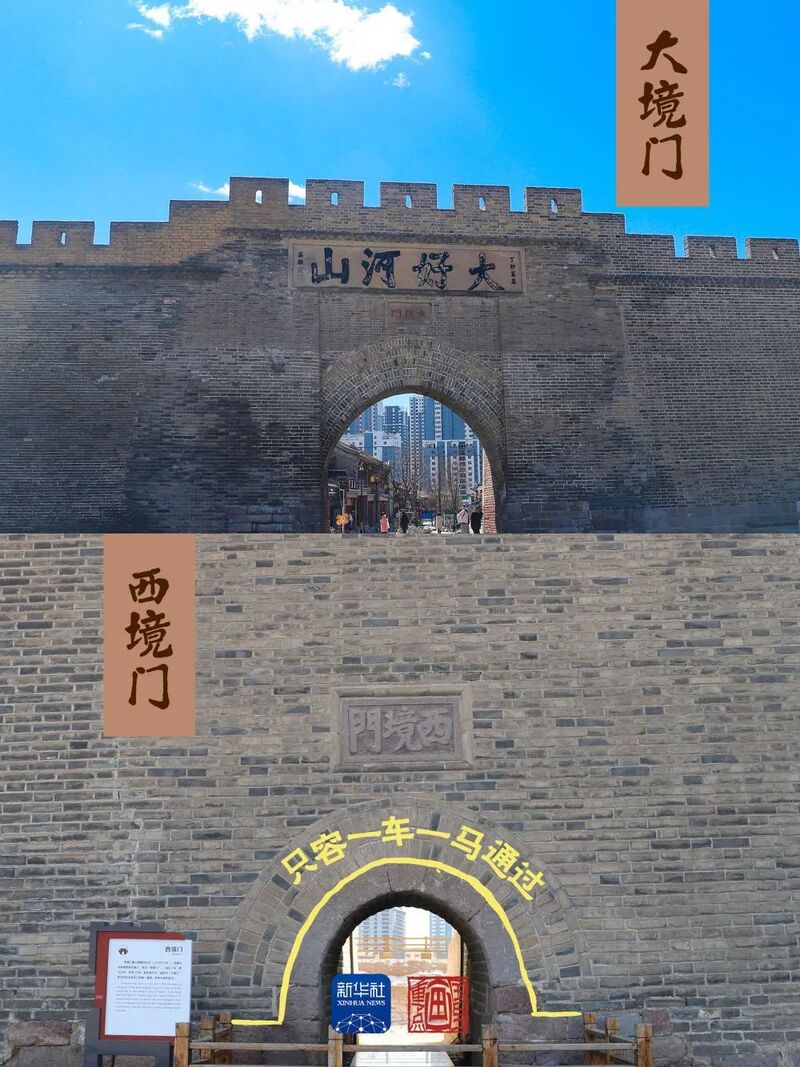

“大小境门”背后的故事

位于河北省的西境门遗址开筑于明代,由于它开得非常小,当地人习惯称之为“小境门”。西境门的开筑,主要从防御的角度来考虑,小到只容一车一马通过,就是为了防备游牧民族的突然袭击。

距西境门遗址不远的大境门遗址,始建于清代,它与居庸关、嘉峪关、山海关并称为“长城四大雄关”。大境门以“门”命名,原因是进入清代以后,长城弱化了军事防御的作用,而大境门被赋予了新的使命,它为巩固和发展多民族国家,沟通中原与草原贸易发挥了重要作用。从西境门到大境门,长城关口功能的衍变,展现了长城在中华民族多元一体格局的发展上,起到了重要作用。

近年来,随着各地长城保护传承利用的力度加大,古老长城拂去历史尘埃,焕发出时代新貌。

越来越多的长城故事,等待被聆听……

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版