编者按 2023年是南京大屠杀惨案发生86周年,今年的12月13日我们将迎来第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。每一次庄严的纪念,都是一次对记忆的唤醒,对和平的期盼。在这里,我们讲述关于传承者、记录者、研究者、朗诵者、设计者的故事,带你一起回望国家公祭这十年。

丝带拉动,幕布降下,站在习近平爷爷和夏淑琴奶奶的身边,一起为“国家公祭鼎”揭幕……

2014年12月13日的这一刻,在阮泽宇日后的记忆中,越来越清晰。

出生于2001年的阮泽宇是南京大屠杀死难者阮家田的玄孙,也是南京大屠杀幸存者阮定东的侄孙。从小,他就常听长辈们讲述这段历史——南京大屠杀惨案发生时,三爷爷阮定东还是襁褓中的婴儿。“祖爷爷当时被日本兵刺成重伤,仍然把三爷爷紧紧抱在怀里。回到家三天后,祖爷爷就去世了。”

2013年清明节前,阮家田的名字被刻在了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内的南京大屠杀遇难者名单墙上。全家22口人前去祭奠,目睹了三爷爷哀伤的泪水和“哭墙”上密密麻麻的遇难者姓名,阮泽宇心里说不出的难受。“我记得当时祖爷爷的名字在最后一个,我第一次感到这段历史离我这么近。”

很快,这段历史以另一种方式再次让阮泽宇觉得“离我这么近”。

2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议表决通过将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日,同年的12月13日,将在南京举行首个国家公祭仪式。而作为南京大屠杀死难者和幸存者的后代,阮泽宇被选拔成为为国家公祭鼎揭幕的少先队员代表。

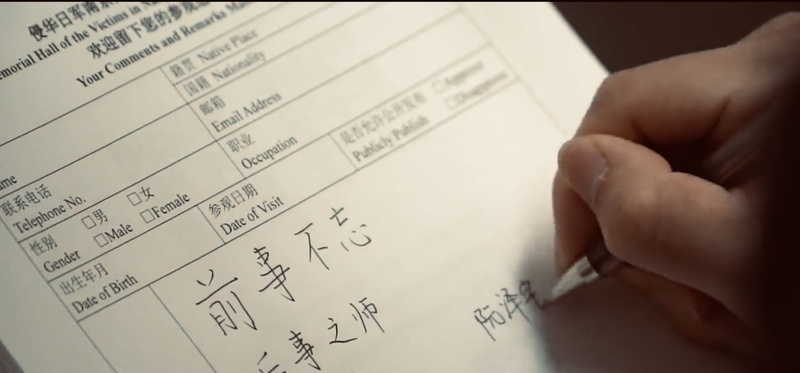

那一天,阮泽宇身着素服,胸佩白花,红领巾那一抹红格外鲜艳耀眼。“我跟习爷爷敬了一个少先队队礼,习爷爷一边握了握我的手,一边轻轻拍了拍我胳膊,然后我们就一起搀扶着夏奶奶上台为公祭鼎揭幕。”

鼎,国之重器。铸鼎纪事,积淀着中华文化的历史情愫。当幕布揭开的那一刻,阮泽宇第一次看到公祭鼎的全貌,那是一尊高1.65米、重2014公斤的三足圆形铜鼎,在阳光下泛着古铜色的质感光芒,庄重肃穆。“国行公祭,法立典章。铸兹宝鼎,祀我国殇。”鼎身上镌刻着160字铭文和287字记事,记叙了南京大屠杀史实和国家公祭日的设立。

虽然那时,阮泽宇还不能完全理解这些文字的意义,但这一天,成了让他终生难忘的日子。3000羽和平鸽在湛蓝的天空下振翅翱翔,江东门的和平大钟被撞响,长久地在少年心中回荡。

回到学校,阮泽宇没有再过多提及当时的场景和感受,即使有同学说起在电视上看到了他,他也只是微微一笑。但从此,每年的12月13日上午10点,全城拉响警报,在课堂上和老师同学们一起默哀的时候,阮泽宇都会想起为公祭鼎揭幕的那个瞬间,想起家人给他讲的南京大屠杀的历史,想起“哭墙”上祖爷爷的名字,想起家祭时三爷爷的泪水。

2017年,阮泽宇考上了金陵中学,这里在南京大屠杀期间,曾作为难民收容所,保护了很多妇女儿童免受侵华日军的戕害,最多时庇护了1.5万名难民,而校园里那座巍巍矗立的百年钟楼就是最好的见证。早在2014年12月1日,《南京大屠杀死难者国家公祭读本》高中版《警示思考》就在金陵中学进行了首发,2016年学校还编辑出版了《金陵中学师生抗战史话》,用于历史教学。“虽然这段历史已经过去了这么多年,但其实它以各种各样的形式存在于这座城市,存在于我们每个人的身边和心间。”阮泽宇说。

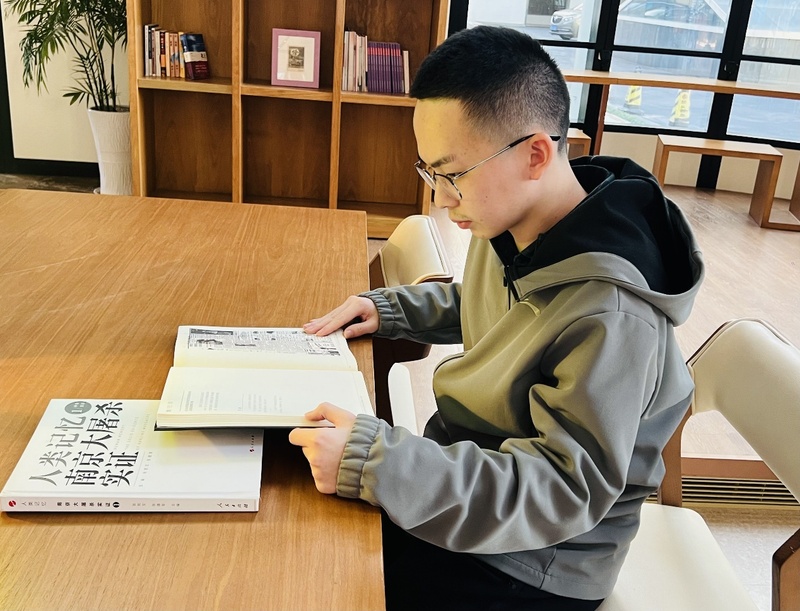

从稚气未脱的少年到意气风发的大学生,2020年,阮泽宇进入东南大学医学院学习。“三爷爷以前当过军医,我们大家庭里也有人是学医的”,阮泽宇低调表示自己选择学医并没有想太多是否与家族的这段历史有关,他说未来能成为一名医者,救死扶伤就是自己最大的心愿。在学校,每当有同学提及南京大屠杀的历史或者相关话题,阮泽宇总会耐心听下去,也会把他知道的和大家分享,“我们年轻一代会把历史传承下去。”

去年的暑期实践,阮泽宇和同学来到阮定东家,再次听三爷爷讲起80多年前南京城的至暗时刻,两个小时面对面的倾听,他对这段历史更加了解。“三爷爷一直跟我说,中国从战火纷飞中走来,无数先辈付出热血和生命,才有了如今富强安定的生活,一定要好好珍惜,珍惜现在,珍惜和平。”

也许正因为家族历史和个人经历,对“和平”这样宏大的主题,22岁的阮泽宇比同龄人有着更为深刻的感悟和思考:“和平脆弱而珍贵。”阮泽宇说他平时会关注国际新闻,“正应了那句‘我们的幸运,不是生在一个和平的年代,而是生在一个和平的国家’,我会努力做好自己的事,也许这就是对和平最大的贡献与守护。”

新华日报·交汇点记者 黄欢 实习生 赵轩

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版