需要走多少路,跨越多少山海,方能感受和平的真谛?历史的记忆要穿越多少岁月,方能体悟爱的伟力?多少次的告别,多少次的寻找,方能在纪念中重新出发!2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭日,一座城市的记忆上升为国家记忆。从2014年至今,十年里的每一张面孔,每一次讲述,每一段故事,都是对历史的作答,和平、爱与纪念生生不息、山高水长。

【和平】

2014年12月13日,阮泽宇身着素服,胸佩白花,红领巾那一抹红格外鲜艳耀眼。彼时,在首个国家公祭日,他是站在习近平总书记和南京大屠杀幸存者夏淑琴身边给公祭鼎揭幕的少年。

出生于2001年的阮泽宇是南京大屠杀死难者阮家田的玄孙,也是南京大屠杀幸存者阮定东的侄孙。2017年,阮泽宇考上了金陵中学,这里在南京大屠杀期间,曾作为难民收容所,保护了很多妇女儿童免受侵华日军的戕害,最多时庇护了1.5万名难民,而校园里那座巍巍矗立的百年钟楼就是最好的见证。

从稚气未脱的少年到意气风发的大学生,2020年,阮泽宇进入东南大学医学院学习。“三爷爷以前当过军医,我们大家庭里也有人是学医的”,阮泽宇说未来成为一名医者,救死扶伤就是自己最大的心愿,“和平脆弱而珍贵,”阮泽宇说他会努力做好自己的事,“也许这就是对和平最大的贡献与守护。”

阮泽宇当年参与揭幕的国家公祭鼎实际上是以东周时期最大的圆鼎“楚大鼎”为原型。如何将“楚大鼎”的体量放大十数倍,体现浑厚雄壮、庄严肃穆的视觉张力?鼎上雕刻什么纹饰,能完美融合和平元素与南京地域特色,令幸存者欣慰,让祭祀者感动?

南京艺术学院设计学院教授邬烈炎与设计学院十几名教师,历经一个多月,最终确定了以南京常见绿植的枝叶为鼎上颈部和双耳侧面纹饰。鼎身和底座的纹饰,则集合了南京的市花梅花、象征和平与重生的橄榄枝、南京云锦的云纹、古城墙纹等多种元素;鼎颈部纹饰为传统雷纹,鼎足上端采用犀角纹,足下端为象腿足形,两足在前,一足在后,圆睛张目,粗犷有力,象征中华民族在历史记忆中觉醒,为实现伟大复兴的中国梦而努力。

公祭鼎基座设计和建造也是争分夺秒、夜以继日。彼时,东南大学建筑学院教授张宏,带领同事仅用了28天时间就顺利完成了这个艰巨的任务。后来,张宏和团队成员还把项目的设计过程、施工图、场地布置经验等内容编纂成书。这本出版于2015年的专著《南京大屠杀死难者国家公祭鼎基座设计建造纪实》,为业内人士提供了不少有价值的实例参考和设计施工经验。

“巍巍金陵,滔滔大江,钟山花雨,千秋芬芳。一九三七,祸从天降,一二一三,古城沦丧……”公祭鼎上20句铿锵有力、大气磅礴的四字铭文《和平宣言》刻在公祭鼎的正面。不过,令人遗憾的是,它的作者冯亦同在今年4月离开了我们。

冯亦同从2002年就开始创作《南京和平宣言》,到2014年2月国家公祭日以立法形式确定,72岁的冯亦同再次修订,他用诗歌进行表达,一气呵成,写下400字《和平宣言》初稿,分“忆城史 记国殇”“思教训 图振兴”“祈和平 创未来”三个篇章。后经过五次修改,最终定稿240字《和平宣言》。

1985年,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆开馆,冯亦同在参观纪念馆“万人坑”遗址前看到一座母亲塑像,他写下了一首《母亲与墙》的诗:

“伤心的母亲 / 变成了石头 / 再也不缩回她 / 已经伸出的手 / 四十年了 / 她还在寻觅自己的孩子 / 向过路每一个行人呼救……”

穿越时空的诗歌,流露出那悲怆的无力感,这种无力感也让身在首个公祭仪式现场的郭宁深有感触。当年她还在南京一中读高中,作为仪式现场《和平宣言》的领诵者之一,她脑海中经常会想象出这样的画面:这些遇难者原本和我一样,幸福地生活在南京。可是1937年12月那一天,侵略者来了!家园、亲人、生命都没了,灾难降临的那一刻,他们该是多么恐惧、无助和绝望?

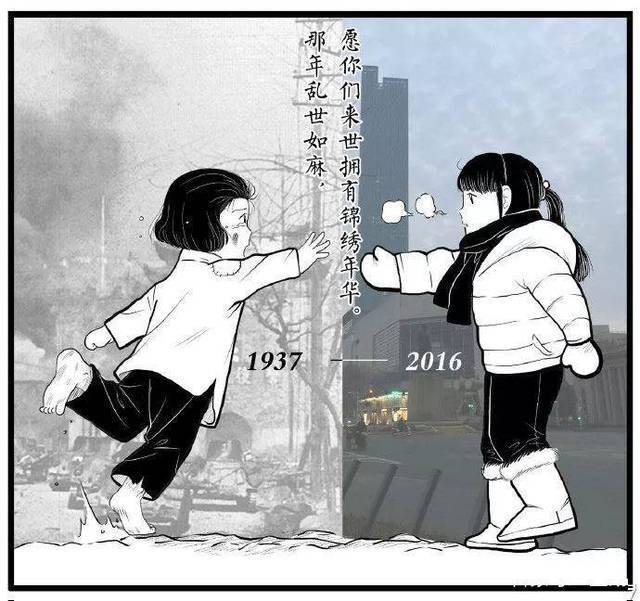

《乔家的儿女》编剧、作家杨筱艳也有过这种时空交错带来深深刺痛感。她看过一张海报,海报上有两个女孩子,一个在1937年,一个在2017年,他们相隔时空对望,一幅画里战火纷飞,一幅画里现代大厦。

“这幅绘画深深触动了我,也给了我写作灵感,故事的梗概就是两个不同年代的儿童在1937年和2017年的不同经历,人物的名字皆为‘宁生’。”最近,杨筱艳的新书《宁生 宁生》正式出版,她和吉林美术出版社的编辑们在南京跑遍了书中提及的所有地点,核实路线,梳理史实,确认当年事件细节和百姓着装,最终数易其稿,以图文形式讲述历史和现实的对话。

杨筱艳新书封面是在繁花似锦的挹江门前,两个时空的孩子最终相见;而封面封底打开来是一幅穿越时空的海报,1937年的宁生想要一个兔子灯,2017年的宁生帮他实现了。

【爱】

2019年国家公祭日前夕,南京大屠杀幸存者李秀英的女儿陆玲也实现了一个愿望。她见到了美国牧师约翰·马吉的孙子克里斯·马吉,向恩人的家人当面说一声感谢,她还见到了侵华日本兵山本武的儿子山本富士夫。

蹚过岁月的河流,三位老人首次在南京紫金山下相聚。1937年12月,陆玲的母亲李秀英被侵入南京的日军残忍地刺了37刀。美国牧师约翰·马吉用16毫米摄影机记录下了日军在南京的暴行,拍摄到当时身受重伤的李秀英。

这段长达105分钟的珍贵影像震惊了世界,李秀英也被称为侵华日军南京大屠杀的“活证据”。陆玲说,母亲2004年去世,她生前有一个心愿,就是希望和马吉先生的后人相见,对曾经受到的救助和保护表示感谢。两位南京大屠杀亲历者的后人,双手紧紧握在一起,克里斯·马吉连声用中文说着“你好”,陆玲哽咽着向他道谢。

而日本士兵山本武的儿子山本富士夫见到陆玲,便主动迎了上来,和陆玲握手、拥抱。身为大学教授的山本富士夫说,在战争前父亲是一个农民,甚至连小动物都不敢杀,但通过父亲留下的7本战地日记,他发现了父亲的罪行。山本富士夫前后60多次来到中国,通过讲学、交流以及帮助中国学生,对父亲曾经犯过的罪行进行深刻反思。

对战争反思,向受害者赎罪。2020年1月,一位刚刚退休的日本老人古川一宽带着他的草莓种植技术来到南京,希望用草莓与爱传达中日之间的友好。

从改造旧棚、制作花架、寻找种子、调整水质、调试土壤,从一个寒冬再到另一个寒冬,执着的古川让曾经杂草丛生的大棚变得生机盎然,同时也在第二年的1月,收获了充满着家乡口味的优质草莓。

这个来南京前做好了被人扔石头准备的日本老人,在南京种草莓的日子感受到的是满满的善意与爱。

有人建议古川可以将草莓进行产业化,并提供了很多商业模式,但古川似乎不感兴趣。他说自己始终忘不了那个头顶风霜上学的“冰花男孩”,正是这则“冰花男孩”的新闻触动了这个朴实的老人,让古川决定要帮助中国偏远山村成千上万农村留守儿童。

“有机会帮助更多中国人,将草莓的技术传到更远更穷的地方。”古川说,“希望与中国人一起分享快乐,甚至是悲伤,并通过草莓传递两国之间最大的善意。”

一颗小草莓见证了爱与理解,一批跨越山河的抗疫物资,更见证了80多年的守望相助。

2020年4月初,海德堡大学医学院医生托马斯•拉贝紧急向中国求助抗疫药品一事。托马斯•拉贝的祖父约翰•拉贝,在南京可谓妇孺皆知。他在侵华日军南京大屠杀期间,曾与其他国际友人共同建立南京国际安全区,拯救了20万中国人的生命,因此被称为“中国辛德勒”。多年后,身为“南京荣誉市民”的托马斯•拉贝将祖父所著《拉贝日记》南京卷原件捐出,续写着这座城市与其祖辈的友好情谊。

滴水之恩当涌泉相报。江苏药企得知德方所需药品自己企业并未生产后,第一时间联系同行,辗转从上海一家药企购得600瓶药并全部捐赠。按疗程所需药品计算,筹措的药品至少可救治1500人。

除了药企,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等也紧急行动。短时间内,620瓶指定药品、200套防护服、30000只口罩等筹措到位。除向拉贝先生及家人进行捐赠外,南京还向海德堡市政府、海德堡大学医学院捐赠医疗物资。

筹集所需物资、核实产品资质、完善各项手续……南京市政府外事办公室争分夺秒,要把南京人的这份心意尽快送达。在两地来往航班十分紧张的情况下,他们积极沟通,联系江苏赴德援助包机,打通了物流运输渠道。

南京大屠杀史与国际和平研究院教授、侵华日军南京大屠杀史研究会会长张生感动地说:“80多年前,拉贝先生在南京保护了无数生命,这座博爱之都与和平城市不会忘记这样的国际友人,此番南京人用自己的方式驰援拉贝后人,也让这段穿越世纪不曾褪色的情谊翻开新的篇章。”

【纪念】

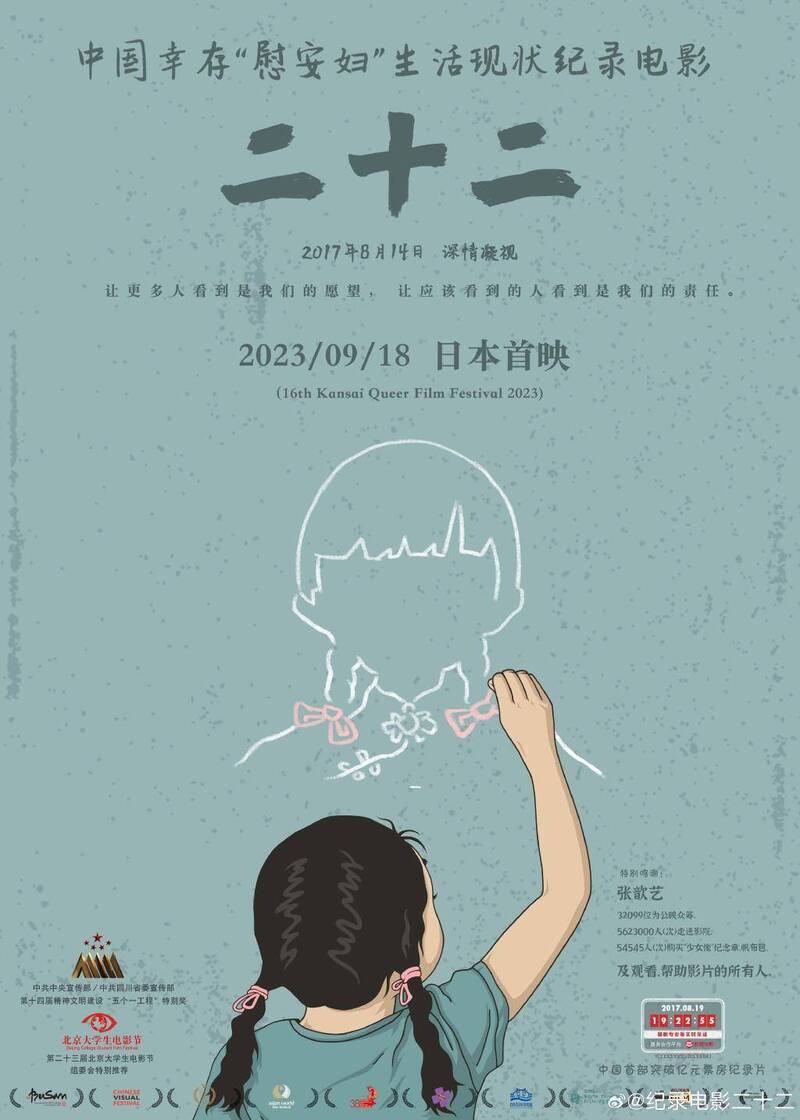

今年11月9日,98岁的侵华日军“慰安妇”制度受害幸存者李美金在海南澄迈逝世。令人唏嘘遗憾的是,至此,中国幸存“慰安妇”生活现状纪录电影《二十二》片中老人已全部离世。

“2014年1月1号,我们就是在海南开始《二十二》的调研,寻找这些老人。如今,《三十二》《二十二》片中受害老人已全部离开,在铭记的同时,我庆幸用纪录片这样的载体,把她们都留在画面里,让我们的下一代也能看到她们。”

更让郭柯庆幸的是,这部纪录片在世界多国公映之后,终于在今年9月18日在日本首映。在上海师范大学教授、中国“慰安妇”问题研究中心主任苏智良教授看来,在日本首映意义重大,能让日本国民了解与反思“慰安妇”制度,并从中汲取历史教训;同时,他也鼓励更多青年人通过不同形式讲述历史,用艺术进行人文关怀。

“可不能忘本啊,要铭记历史,珍惜幸福生活啊”。去年6月7日,95岁的南京大屠杀幸存者余昌祥去世了。老人捐献遗体用于医学研究,他的生命正以另一种方式在延续。

南京大屠杀期间,那些惨绝人寰的杀戮就发生在他的眼前,一些残忍与不堪的记忆始终折磨与伴随着他,被他深埋在心底里几十年。他曾面对媒体坦陈心声:“过去总归不想提,提到我就不舒服、心里痛苦。到2012年,我去过纪念馆,才解开心结,开始对外说起这些事。”

自那之后,老人渐渐从沉默中走出,勇敢地一次次对外讲述亲身经历,为反战奔走,为和平代言。86岁时,老人还应邀赴日本广岛、福冈、长崎多地作证言,向日本民众口述1937年侵华日军在南京屠城时其目睹耳闻。

这些年,身体状况虽不如从前,老人依然坚持到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆参加各种和平集会、家祭等活动,为传递南京大屠杀历史真相出力。

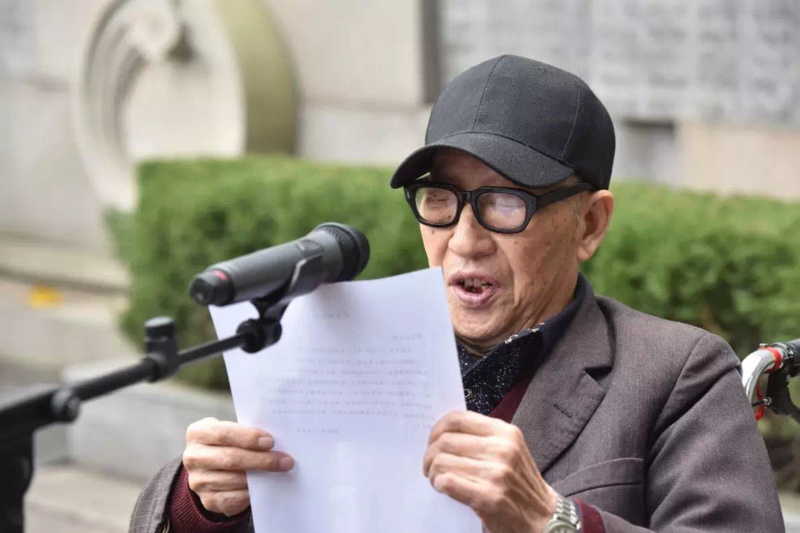

同样是一位老人,同样不遗余力地讲述历史真相。作为国内首批研究南京大屠杀史的专家,江苏省社会科学院研究员、南京大屠杀史研究孙宅巍,虽已年逾八旬仍未停止对历史真相的追寻。

在孙宅巍看来,历经几代人的艰难探索,当前南京大屠杀史料相对丰富,研究视角、方法和观点也在不断创新,但对它的研究远没有穷尽。“尤其是在带领年轻人研究的过程当中,我看到他们的刻苦和踏实,我感觉年轻一代大有希望,而南京大屠杀史的研究任重道远、永无止境。”

90后的年轻学者杨雅丽就是研究南京大屠杀历史的年轻一代。杨雅丽几年前在南师大攻读硕士研究生期间,随导师张连红专题研究金陵中学难民收容所,她在导师张连红带领下,挖掘出一大批在南京大屠杀期间,围绕在拉贝身边,守护与救济难民的中国人:

薛万锦为难民安排住处、做饭,为了保护女性难民,他带人帮她们剪短头发,把脸抹黑。有中国士兵躲进来,他就提供便装,让士兵们换下军装;徐淑珍、徐淑德姐妹原本是难民,后主动加入救助队伍,承担护理及防疫工作;刘文彬会日语,日本人希望他当翻译,但他被抓后宁死不从,虽经南京安全区国际委员会委员贝德士努力营救,最终仍被杀害,以生命诠释了什么是爱国和忠诚。

杨雅丽还找到了金大附中难民收容所所长,兼任安全区第二区区长的姜正云后人,听后人讲述姜正云更为动人与真切的故事。

“这也是我们第一次真正走近拉贝的这些‘中国朋友们’。他们仿佛是至暗时刻散落在南京城的点点微光,汇聚成穿越时空的人性光芒。”杨雅丽和越来越多的年轻人一样,在这十年之间,继续寻找关于和平、爱与纪念的答案。

新华日报·交汇点记者 范杰逊 黄欢 樊玉立

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版