“亘古浩劫,文明罹难,百年悲叹,警钟鸣响。”12月13日,南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。现场,南京市中华中学86名学生朗诵《和平宣言》,字字铿锵,将来自南京的和平之声传入每个人心灵深处。2014年,南京市有关部门组织编写了《南京大屠杀死难者国家公祭读本》,包括《血火记忆》《历史真相》《警示思考》三册,分别供小学生、初中生、高中生阅读和学习。多年来,南京的学校联合全国数十所学校开展“童心记历史·云上共朗读”云班会,共读《南京大屠杀死难者国家公祭读本》等。国殇,家殇,南京师生从来都不曾忘记——

国耻在心、重任在肩,吾辈当自强

今年是中华中学的同学们第三年作为全国青少年代表,在国家公祭仪式上朗诵《和平宣言》。据了解,中华中学为了此次诵读专门组建了朗诵队,有200多名学生报名,经三轮选拔后确定了104人,最终上场的是86人。朗诵队为此“我的父母都是军人,受到他们的影响,我从小就深知和平的不易,格外珍惜现在的生活。”作为领队老师之一,中华中学德育处主任濮阳康和全程陪伴:“在课业繁忙的情况下,学生们要集中在一起进行为期三个月的严格训练,学校做好接送和餐饮的后勤保障。学生们集中阅读《公祭读本》、学习朗诵与礼仪课程、观看相关史实纪录片、实地参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等。”

在中华中学校园里,全体师生为遇难同胞低头默哀。“今日之祭奠,不只是民族的悲怆,更是历史的训诫。告诉每一个中华儿女,国耻在心、重任在肩,当谨记:吾辈当自强。”中华中学校长朱征说。

13日,南京市中山小学举行“勿忘国耻 圆梦中华”国家公祭日主题活动。六(3)中队38名少先队员手捧白花,齐声诵读《和平宣言》。领诵员于佑泽说:“历史不应该被忘记,作为少先队员,我们要好好学习,好好锻炼,如《和平宣言》中所说,继往开来,永志不忘。”中山小学党总支书记纪玲表示:“历史的苦难不能忘记,先辈的牺牲不能忘记。今日,在场之少年,明日,中华之青年。你们必将是民族复兴的先锋力量。”

“国家公祭日是以国家之名,祭民族之殇。国家公祭日时刻警醒着民族曾经的苦难,更是对今天的我们前行的鞭策。”12月11日,在南师附中秦淮科技高中的主题晨会上,历史教研组蒋彬老师带来了主题演讲,“和平是要争取的,和平是要维护的,国家富强是需要千千万万个中华好儿郎奋斗的。我们更要脚踏实地地努力,认真刻苦地学习,一步一个脚印,埋头苦干,用实际行动为国家富强增砖添瓦,增强世界和平的力量。”

高一(13)班徐睿阳同学说:“我太婆的父亲家在八卦洲,他们一家在这场浩劫中幸免于难。太婆告诉我,那个时候八卦洲还十分荒凉,又隔着长江,人迹罕至,日本兵忌惮那里有伏击的危险,也基本没有去那里。她随父亲从下关的煤炭港划小船至八卦洲,一路上看见死者无数,也看到了有许多人逃荒到八卦洲,躲进了一望无际的芦苇荡,连头都不敢探出来。那段非常时期,太婆同当时的许多青年妇女一样,用锅灰等黑色物涂抹在自己的脸上,越难看越好,以此躲避日军的奸杀。”

高中生、大学生“手牵手”踏上“和平实践路”

12月11日,南京大学附属中学学生在南京大学学长的引领下,“跨越”80多年的历史时空,共同踏上“和平实践路”深度学习。晨会上,南大“拉贝日记与和平城市”团队成员、南大外国语学院德语法学实验班2023级本科生朱泓安带来主题演讲《和平有我,和平有你》。据了解,高中毕业于南京外国语学校的朱泓安,在2021年作为高中生成员参加了南大“飞越计划”“拉贝日记与和平城市国际云科考”项目,与南大师生一起对《拉贝日记》中文译者等专家学者进行采访科考调研。进入南大后,朱泓安正式成为“拉贝日记与和平城市”团队讲师组成员。“每一次庄严的纪念,都是一次对记忆的唤醒,对和平的期待。”朱泓安从那段惨绝人寰的历史讲起,引导大家思考和平是什么,作为当代中国青年应该做什么?他说:“我们不妨主动接触、了解、推广和平理念,主动关注、参加、做好和平实践,亲力亲为……历史会被听见,和平期待有你,让我们携手共续和平坦途。”

当天,南京大学附属中学学生代表们在南京大学“拉贝日记与和平城市”团队学长王泽森带领下,走进了拉贝故居进行寻访。拉贝故居是25个难民收容所之一,在这里,约翰·拉贝凭借一颗赤诚之心,拯救了600多位难民的生命。一件件当年的物件,一份份图文资料,让南大附中的学子们更加直观地“走”进那段历史。

据“拉贝日记与和平城市”项目的带队老师、南大外国语学院德语系主任陈民教授介绍,该团队成立于2021年,成员覆盖南大外国语学院本硕博三个学段,团队足迹遍及国内外6座城市,开展和平教育课程与活动30多场,涉及全国10个省份、覆盖2万余名青少年。

“你知道约翰·拉贝是谁吗?”团队成员雷乾昊在热烈的互动中拉开团课序幕,他的分享让南大附中学生进一步了解了拉贝与南京安全区、《拉贝日记》的出版与传播、中国人民与拉贝家族的友好交往、携手共建人类命运共同体等。

南大附中党委书记李海燕也表示:“希望同学们通过亲历者、文字、物件、资料等载体,直观立体感受历史,对和平抱有信念和追求,勇于做历史的传播者和参与者。”

将这段历史真实地传递给每个学生

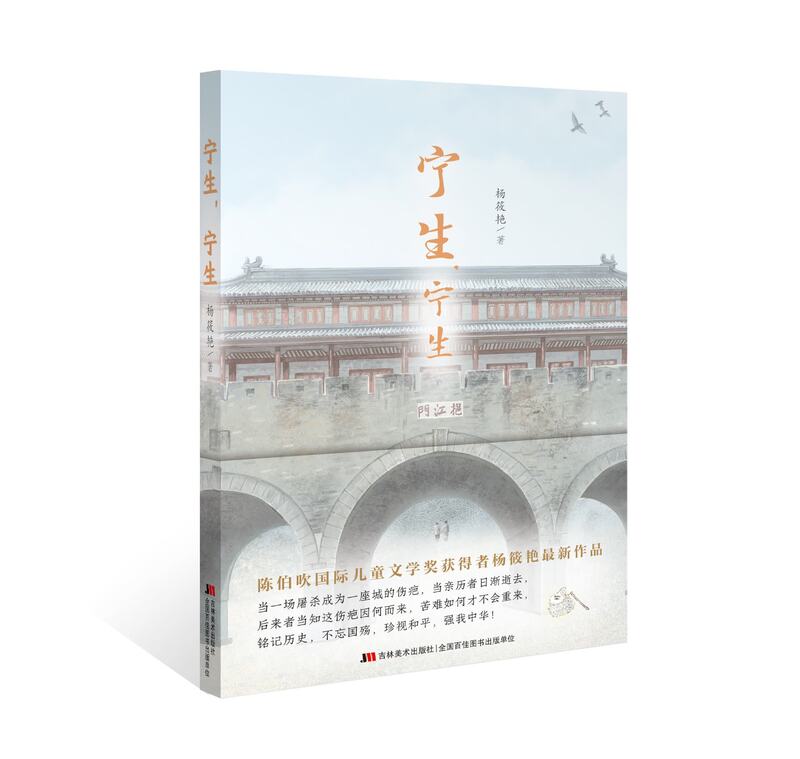

“同一座南京城,相隔80年出生、两个同叫‘宁生’的孩子,却有着不同的命运:一个在日寇扫荡下艰难求生,一个在和平年代幸福成长……”12月6日,南京大屠杀历史题材书籍《宁生 宁生》在南京首发,作者就是南京市长江路小学的英语教师杨筱艳,她也是《乔家的儿女》的编剧。

“1937年冬,南京沦陷之前,年轻的夫妇带着孩子和所有行李从江边登船,离开南京。战火即将蔓延到他们所在的城市,他们逃难的目的地是重庆。这对夫妇就是我的外公、外婆。”杨筱艳告诉记者,她是南京大屠杀亲历者的后代,也是教育工作者。为了写好这本书,她做了近十年的史料研究。“尽管历史真相非常残酷,但我觉得历史教育是应该纳入教育的重要一环,所以我通过讲故事的方式,让孩子们去接触真正的历史。”谈及写《宁生,宁生》的初衷,杨筱艳说,“历史是最好的教科书。当一场屠杀成为一座城市的伤疤,当亲历者日渐逝去,后来者当知道这伤疤因何而来、当知道苦难如何才不会重来……”

12月12日,来自全市的小学思政教师们在南京市月华路小学参加了《南京大屠杀死难者国家公祭读本(小学版)》教学研讨活动。课例展示阶段,月华路小学林慧老师执教《浴血守城》,林老师借助大量的史实资料、音像资源,用图文并茂的方式,带领学生“走进”86年前的南京城,认识了一位位筑起血肉长城、抵抗日本侵略者的中国英雄。

南京市东山小学徐广凯老师在执教的《珍视和平》一课中,通过让学生在对南京大屠杀历史遗迹、文物、文学作品等历史记忆的追问中,明白以史为鉴是为了还原真相、坚持正义、热爱生命、警醒未来,徐老师在学生心中播下了和平的种子。

如何通过课程将这段历史真实地传递给每个学生,培育正确的世界观、人生观?南京市江宁区教研室教研员方峥嵘老师表示:“要从历史与德育的关系出发,引导老师们探寻历史主题教学的德育力量。我们要在历史的反刍中追寻意义世界的通达,在课堂中需要引导学生透过历史现象、历史史实去追寻其背后的价值和精神。同时,我们还要在对历史的深刻体验中培育具有塑造力的精神,探寻走向未来的智慧。”南京市历史学科带头人王必闩也表示:“要讲史实、讲真相、讲结论、讲反思,论从史出,孤立不证。我们要牢记历史,但也要放下仇恨,珍爱和平。”

新华日报·交汇点记者 葛灵丹

部分图片由学校提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版