文化,是人们的精神家园,是衡量民生福祉的重要标尺。

当时间的列车呼啸而过,面对即将逝去的2023年,我们度过了怎样的文化生活?江苏哪些文化事件令你记忆犹新?

在年终岁尾的特殊节点,我们以一年的时间为轴,回眸那些镌刻在时光里的文化印记。其中既有高瞻远瞩的谋划部署,也有深耕细作的文艺精品,既有深远隽永的历史回音,又有不断突破的文化创新……一个个熠熠生辉的文化印记,是江苏文化事业蓬勃发展的生动写照,更是人们追求美好生活的鲜活注脚。

“苏产”作品屡获大奖

用精品力作描绘江苏文艺恢弘画卷

新闻事件

2023年,文艺苏军用心用情用功抒写伟大时代,积极推出文艺精品力作,创造了无数“高光时刻”——1月11日,江苏省第十二届精神文明建设“五个一工程”评选结果公布,电影《守岛人》等93部优秀作品入选;5月21日,第31届中国戏剧梅花奖揭晓,著名昆曲小生演员施夏明凭借昆剧《瞿秋白》摘得梅花奖桂冠,成为江苏戏剧界第50位梅花奖演员;11月4日,第36届中国电影金鸡奖公布,苏产影片《封神第一部》获最佳故事片、最佳男配角、最佳摄影3项大奖,创江苏影史新纪录;苏影集团领衔出品的《觅渡》获最佳音乐奖;12月1日,2023年度江苏省文艺大奖公布,在戏剧、电影、音乐、曲艺、舞蹈、民间文艺、杂技、文艺评论等8个艺术门类中评出获奖270件(人);12月20日,江苏省第八届紫金山文学奖公布,叶兆言《仪凤之门》等48部(篇)作品获奖,6人获文学编辑奖和文学新人奖,《奇迹》等6部(篇)作品和《钟山》编辑部获第八届紫金山文学奖荣誉奖。

记者视角

2023年,一大批具有时代特征、中国特色、江苏特质的优秀文艺作品,充分展现江苏文艺繁花似锦的面貌、创新创造的活力,成为新时代江苏文艺勇攀新高峰、在建设中华民族现代文明上探索新经验的生动见证。

这些精品力作中所涌动的对现实生活的观照、对现实主义的关注,给人留下强烈而深刻的印象。比如,电影《守岛人》等一批文艺创作,真实地反映时代、描绘生活、以凡人视角讲好中国故事,带来家国情怀的质朴表达,展现坚守的力量和“平凡中的不平凡”,其所蕴含的情感力量、人文温度和思想深度,激起每一个人的心灵震荡。而《封神第一部》《仪凤之门》等作品,无一不将具有时代性的思考融入创作,以开阔的思想和艺术视野,去发现和开掘题材背后更深刻的思想表达和更厚重的精神内涵。

江苏地域文明探源工程、江苏文脉整理研究与传播工程

创新守护中华文化基因

新闻事件

在保护传承中华文脉过程中,塑造更多的江苏标志性成果,让传统文化与现代文明交相辉映,是江苏文化建设的重要目标。2016年启动,江苏文脉整理研究与传播工程,对江苏历史文献典籍进行全方位梳理,规划3000册的《江苏文库》目前已出版1285册。2022年7月,江苏地域文明探源工程正式启动,深入揭示江苏地域文明在多元一体中华文明形成和发展过程中的历史贡献和独特地位。

记者观察

江苏文脉绵长、底蕴深厚,兼具南北特色,吴越文化、金陵文化、淮扬文化、楚汉文化等地域文化在这里相融共生、交相辉映。

如何守正创新,推动文化遗产在有效保护中活起来?这需要我们立足丰厚的文化资源,打造具有江苏地域文化标识的文化名片。今年,江苏地域文明探源工程工作稳步推进,以丰硕的考古发现、深入的研究成果,揭开江苏文明源头的神秘面纱,书写江苏儿女共同的“家谱”。正在进行的“江苏文脉整理研究与传播工程”,实践“盛世修文”的壮举,实现了对江苏文献典籍资源的收集、保护和利用。除了纸质图书出版,《江苏文库》的数字化工作也取得了丰硕的成果,《江苏文库》数据库共包含影印本图书557册(约50万张图片)、排印本图书169册(总字数约6300万字)。推进江苏地域文明探源工程、深化“江苏文脉整理研究与传播工程”,更好地了解中华文明五千多年发展史,增强历史自觉、坚定文化自信,为建设中华民族现代文明贡献江苏力量。

紫金文化艺术节

在秋天共赴一场艺术之约

新闻事件

每年9月至10月,江苏大地就会变得“很文艺”,一年一度的紫金文化艺术节如期而至。今年艺术节期间,23部新创剧目、8部优秀剧目、20部特邀剧目、7部新创大型音乐作品在全省20多所剧场上演,高水平艺术展览、“艺动青春”江苏优秀青年人才展示等精彩纷呈,2000多场次重点群文活动在全省各设区市、县(市、区)陆续开展,覆盖省、市、县、乡、村五级。

记者视角:

一年一度的紫金文化艺术节,可谓连接百姓与文化艺术的一座“桥梁”。作为江苏省层次最高、规模最大的艺术盛会,紫金文化艺术节自2018年起,每年举办一次。它既是文艺苏军实力和形象的展示平台,也是江苏文艺成果的交流平台。纵观本届艺术节,23部新创剧目中入选的县团作品数量多达10部,基层文艺院团作品入选比例明显提高。这些“沾泥带露”的“县团出品”,用热情真诚的乡土气息、更接地气的艺术表达,寻找与时代的共鸣点,让观众耳目一新。在本届艺术节,全省各地以群众文化“百千万”入选品牌、团队和骨干为主,市、县(区)联动,积极策划开展2000多场次重点群文活动。相声、小品、地方戏,都是身边人用乡音土语讲的身边事,精彩的演出吸引观众拍手叫好,不少人边看边用手机记录下这难忘的瞬间。紫金文化艺术节潜移默化地涵养着江苏人的“艺术细胞”,努力探索更多文化与人民之间的“共情密码”,持续增强人们的获得感、幸福感。

第13届江苏书展

为追梦之路照进精神之光

新闻事件

7月1日至5日,第13届江苏书展在苏州举行,主分展场举办活动2000余场,线上线下实现销售码洋约2.52亿元,阅读直播总量超1.6亿人次,14万余人次走进苏州主会场读书购书、参加阅读活动。热力值、交易额、读者满意度等均创下新高,第13届江苏书展成为历届以来“人气最旺”。

记者视角:

诞生13年来,江苏书展久久为功、锐意创新。第13届江苏书展推出一系列富于创新创意、彰显江苏特色的专业展陈和体验活动,掀起线上线下逛展热潮,让此次书展成为疫情后的“流量王者”。从创新做法上来说,本届书展首次取消开幕式,把完整的时空还给纯粹的阅读。邀请专家学者、行业精英举办阅读推广活动,让书展超越了单一的“售书”维度,成为综合性的文化展会。新华书房“江苏读书会·全民阅读新力量”读书沙龙座无虚席,著名作家新书分享会结束后,等待签售的队伍排得如逶迤长龙。本届书展还首次引入网络集中直播带“书”,并结合数字化阅读、沉浸式体验等开创众多体验特色项目,带给读者全新立体的阅读感受。

书香文化、读者本位的理念,是本届书展“火爆”背后的密码。书展的火爆,充分说明江苏人爱读书、读好书、善读书的传统得到完美传承和发展。在很多读者心目中,江苏书展已然成为读者心中阅读的“灯塔”,成为令江苏人期待的文化新民俗。

民族舞剧《红楼梦》

一票难求的“现象级”爆款

新闻事件

今年8月5日,由江苏省委宣传部指导,江苏文投集团策划,江苏大剧院出品的原创民族舞剧《红楼梦》,凭借深厚的文化内涵、精致的审美表达和卓越的艺术表现力,从众多“顶尖高手”中脱颖而出,成功摘得了第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖。与此同时,民族舞剧《红楼梦》也获得了市场的巨大认可,自2021年9月在南京首演以来,该剧已在全国巡演超百场,走过了20多座城市,所到之处,一票难求,成为一部“现象级”的艺术爆款。

记者视角

正如江苏大剧院总经理廖屹所言:谁也没想到,民族舞剧《红楼梦》会如此之火。火到有人一刷二刷三刷甚至十几刷,火到很多人为一部剧,奔赴一座城,从江苏追完剧赶到山东,又前往上海、赶赴新疆,非要把各个版本“宝黛钗”都追个遍方肯罢休。据统计,年轻人成为民族舞剧《红楼梦》购票主流,观众平均年龄在27岁左右,观剧的时候,我们经常能看到这样的场景,很多人特意穿着汉服观剧,一边欢呼一边流泪。更难能可贵的是,民族舞剧《红楼梦》带动了重读原著热,越来越多的年轻人通过这部舞剧,重温经典,品味经典,从中汲取传统文化的营养,进而更好地传承中华传统文化。

赢得市场和口碑双丰收,民族舞剧《红楼梦》究竟做对了什么?舞剧的导演黎星和李超,作为中国新生代的舞蹈代表,从年轻人最喜欢的“十二金钗”视角重构剧情,将年轻人对经典名著的解读融入其中,演绎出了年轻人心目中的“红楼梦”。他们不仅通过舞蹈去呈现大观园的故事,更重要的是将情感融入其中,将中华传统美学与时代审美观念相融合,让人们由感性审美进入情感共鸣,接通了当代年轻人的审美需求和精神诉求。可以说,民族舞剧《红楼梦》成功唤醒了当代年轻人内心深处的文化归属感与文化自信。

昆曲扬帆“出海”

以戏曲的方式引发文化共情

新闻事件

“不到园林,怎知春色如许。”9月14日、15日,巴黎蕾博拉戏剧院座无虚席,江苏省演艺集团传承版《牡丹亭》在此连演两晚,将法国观众带到了那个“姹紫嫣红”的花园之中。本次演出是“文明遇·鉴:中国昆曲江苏周”活动的重要内容。1986年,《牡丹亭》第一次走进巴黎,由已故著名昆曲表演大师、被誉为“昆曲皇后”的张继青携江苏省昆表演,引发轰动。37年之后,传承版《牡丹亭》再次于巴黎上演,杜丽娘与柳梦梅的凄美爱情故事,再度引发海外观众共鸣,主演孔爱萍、施夏明足足谢幕了7次,掌声、赞美声不绝于耳。

记者视角

作为海外观众认可度最高的剧目,诞生于四百多年前的昆曲《牡丹亭》,几乎成为中国昆曲的代名词。江苏省昆剧院建立以来,对《牡丹亭》进行了多次再创作,凭借不同演员各具特色的多版本艺术呈现,在国内外戏剧舞台上享有盛誉。这一次在法国上演,由今年摘得梅花奖的施夏明和国家一级演员孔爱萍担当主演,展现了新一代昆曲人的艺术水准和精神风貌,更彰显了中华传统戏曲文化薪火相传、生生不息,向世界展现了中国传统文化的深厚底蕴和非凡魅力。

“民族的才是世界的。”昆曲唱腔委婉悠长、曲韵含蓄典雅,是最能代表中式美学的传播载体之一。这一次,昆曲作为文化使者出海,受到了世界观众的欢迎,正是对其艺术价值的肯定。近年来,江苏不断创新对外文化交流的“打开方式”,《鉴真东渡》等多部原创歌剧、苏州民族交响乐团纷纷出海巡演,一张张“艺术名片”展现着中华传统文化的博大精深和非凡魅力,书写着新时代文明交流互鉴的新篇章。

紫金文化艺术节小剧场单元(第二届)、首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演

在“小剧场”里收获感动与美好

新闻事件

今年3月,一场小剧场风暴席卷了南京——紫金文化艺术节小剧场单元(第二届)、首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演、“南京新剧荟”等活动接踵而至,不仅充分展示出中国小剧场戏剧艺术繁花似锦的可喜景象、蓬勃发展的良好态势,更让江苏的小剧场呈现出了独特的生命力。

记者视角

如果说大剧院是一座城市的“文化动脉”,那么小剧场就是“毛细血管”。作为一种舶来的艺术形式,小剧场已经在中国走过了41个年头。这些年来,江苏省在小剧场建设上日新月异,目前,江苏已建成各类小剧场1156个,总座席数约25万个。这些小剧场宛若一颗颗珍珠,散落在城市的各个角落,成为别具特色的文艺地标,让艺术的美好“触手可及”。

当城市里的大剧场变得越来越多,小剧场存在的意义和价值在哪里?实际上,一头连着艺术创作,一头连着文旅消费,小剧场以“小而精”“小而美”“小而特”的特质,在演艺生态中发挥着越来越重要的作用。由于空间“小”,小剧场将舞台与观众的距离无限缩近,可以清晰地看到台上演员的表情,更容易达到观众和演员的共情,碰撞出独特的火花。因为体量“小”,大部分剧目都是青年编、青年导、青年演,小剧场因此成为青年文艺工作者实现梦想、孵化精品剧目的舞台。在文旅融合大背景下,以沉浸式体验、场景式消费为突出特点的小剧场,呈现出更多文旅演艺项目的属性,成为演出新业态和文化消费新场景。期待越来越多带着“烟火气”和“文艺范”的小剧场在全省各地生根发芽,让美好生活触手可及。

戏曲百戏(昆山)盛典

让古老戏曲唱出时代新韵

新闻事件

10月10日至10月31日,2023年戏曲百戏(昆山)盛典演出6台大戏、20台折子戏组台,15位“文华表演奖”获得者、44朵“梅花”齐聚昆山,为戏迷票友奉上“戏曲大餐”。盛典期间,江苏戏曲界“好戏不断”,经历数载精心建设的昆山戏曲百戏博物馆开门迎客,周东亮、李政成、俞玖林、陈澄四人获颁“新时代中国戏剧(生行/旦行)领军人才”,入选人数居全国首位。

记者视角

600多年前,“百戏之师”昆曲在昆山唱响,流布四方。600年后,昆山搭建舞台,绘就戏曲繁荣兴盛的浩荡长卷。自2018年开始举办以来,戏曲百戏(昆山)盛典已走过了第五个年头,五年来,这场戏曲饕餮盛宴构筑起全国戏曲剧种、院团汇聚、展示、交流的宽广舞台,不仅实现了全国348个剧种的“大团圆”,更让一些少数民族剧种、稀有剧种、濒危剧种有了向全国观众亮相展示的平台,有力推动了中国戏曲活态传承和创新发展。

在戏曲百戏(昆山)盛典,经常能听到很多专家和演员发自内心的感叹:这是中国戏曲文化史上史无前例、具有里程碑意义的活动,是一次功在当代、利在千秋的壮举。在这个舞台上,全国348个剧种,无一缺席,既有实力雄厚的地方大戏,也有濒临灭绝的民间小戏,他们同台献艺,互相吸收、交流借鉴,进行了跨剧种的交流和对话,激发了戏曲工作者传承和创作的艺术激情。

保护一个地方剧种,就是保护一个地方的历史和文化,让人们记得住乡音,留得住乡情。戏曲百戏(昆山)盛典使得很多“活化石”走进大众视线,焕发新的生机与活力。

“何以长江——长江文化数字大展”

以“数字”的方式探索长江文化

新闻事件

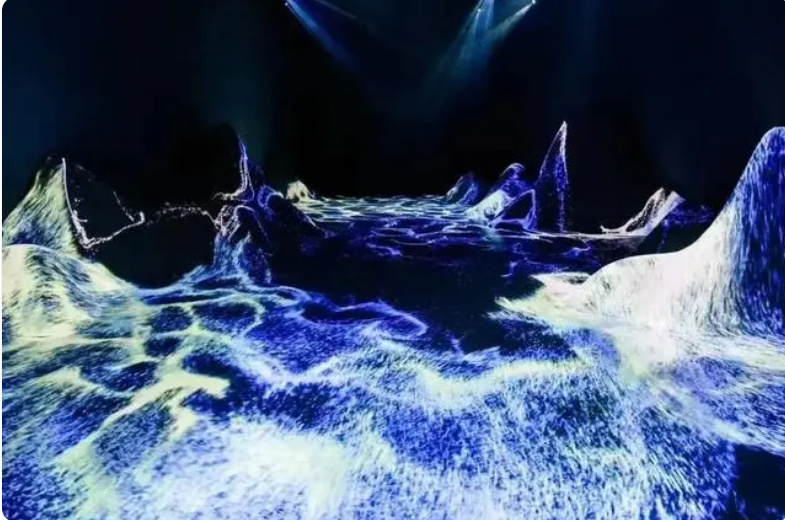

11月24日,“何以长江——长江文化数字大展”在江苏大剧院开幕。作为国内首个长江主题数字大展,这场展览通过现代数字技术和艺术创意,将180万平方公里的长江流域,搬进了2500平方米的展厅,以创新的方式阐述了新时代长江故事,带给观众耳目一新的观展感受。

记者视角

在长江和大运河两个国家文化公园建设的大背景下,“何以长江——长江文化数字大展”利用5G科技、4K交互、AI等前沿技术,以独特的视角和展示方式,让长江文明更好地“活”在当下,“流”向未来。

对普通观众而言,这幅长江胜景图的体验感无疑是丰富多彩的。譬如,在《长江诗境图》这一篇章里,参观者只需拿起手机扫描山水图,便会跳出与之相关的诗词,立于山水之上。为了更好地展现诗句,作品还巧妙地运用了3D打印、全息投影等技术,让参观者得以和长江“对话”。而伴随着四个剧幕式渐进阶段体验,观众还可化身一叶轻舟,徜徉在数字长江的画卷中。

“何以长江——长江文化数字大展”借助新的技术手段、工具和媒介,“挖掘”出更多维度的长江故事,生动而细腻地描绘出人、城、江相伴相生的千年故事,它将古往今来人们所看到的、听到的、感受到的,凝聚成具有共识、共鸣、共情的“文化烙印”,不断带给参观者新的理解、新的感受、新的惊喜,让“长江”从一条实体具象的“水脉”变为一支浸润人心的“文脉”。

新华日报·交汇点记者 王慧 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版