交汇点讯 近日,一个与历法有关的新闻引发网友热议:迎接龙年的除夕是2024年2月9日,这可是“近年来最后一个年三十”,从2025年开始直到2029年,连续五年,除夕对应的那一天都是“腊月二十九”。“大年三十”为何时有时无?

其实,细心翻看日历也可以发现,2022年的除夕也是腊月二十九,并没有“大年三十”。这一情况并不少见,进入2000年以后, 2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年、2022年,以及从2025年到2029年的连续5年,都没有“大年三十”。

据中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所科普主管董志川介绍,“消失”的“大年三十”与传统农历中的“大小月”设置有关,大月30天,小月29天。因此腊月,即农历十二月,就可能是只有29天的小月。由此才会出现没有“大年三十”的情况。

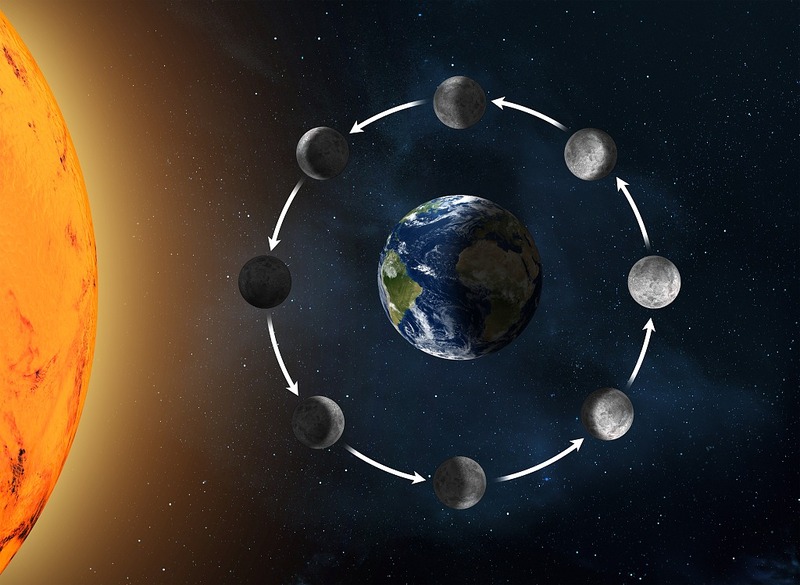

我国农历中的月是按月亮盈亏圆缺变化的周期定义的,称之为“朔望月”。

朔望月中的“朔”和“望”分别代表什么?董志川解释,“月相中新月为‘朔’,满月为‘望’。‘朔’是我们看到月亮消失得最完整的时候,是月亮在轨道上绕行到太阳和地球之间、月亮阴暗的一面对着地球的时刻,对应农历的每月初一。‘望’是我们看到月亮最圆满、最明亮的时候,当月亮绕行至地球之后,被太阳照亮的月球的一面朝向地球,这一般在农历的每月十五或十六日。”

中国的农历历法规定,以月相“朔”所在的那一天为每月的初一,这样相连两个“朔”之间的天数就为一个月。一个朔望月的平均长度为29.53天,并非整数,而一个月的天数要用整数表示,农历中就设置了“大小月”来进行调节。

同时,为了保证农历每月的初一必须是朔日,大小月的安排也不是固定的,这需要通过精确的计算来确定,并不是一大一小间隔排列。不过,由于平均月长稍多于29天,所以每年大月出现的次数要稍多于小月,平均66个农历月里有31个小月、35个大月。

有许多人会将阴历和农历混淆,这是不准确的。事实上,农历是一种“阴阳合历”,兼顾了不同的天体运动规律。

董志川介绍,目前,各个国家和民族采用的历法可分为三类——阳历、阴历、阴阳合历。阳历参考地球公转周期,以太阳两次通过春分点的时间间隔为依据(即地球绕太阳一周),一年约等于365.24天。

当今世界适用范围最广的公历,源自西方的格里历,属于阳历的一种,这种历法以公元纪年,平年365天,闰年366天,平均一年有365.2425天(略大于“回归年”365.2422天)。

阴历则是以月亮连续两次呈现同样的月相所经历的时间为依据(即月亮绕地球一周)。前文提到,一个“朔望月”约等于29.53天,一年约等于354.37天。

如此看来,阴历年与阳历年相差约10-11天,三年下来就会多出一个月,这样一来,总有一年人们会迎来一个蝉鸣阵阵、烈日炎炎的“正月”,这样的历法,显然不符合农事生产的需求。我国古代历法家通过推算,发现在19个阴历年中设置7个“闰月”,就能很好弥补阴历与地球公转周期的差值。因此,大约每2-3年就会出现多一个“闰月”的年份,称为“闰年”,这一计算方法被称为“十九年七闰”。

“为什么要制定历法?人类有着漫长的历史,制定历法不仅有着指导农业的现实需求,也是让人们明白自己在历史长河中的坐标。”董志川说。历法的编算离不开天文观测,我们需要不断积累尽可能高精度的观测资料来建立天体位置的基本历表。

新华日报·交汇点记者 张宣 杨易臻

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版