是的没错,南京又火上热搜了!

2024年第一秒,新街口,人声鼎沸,众多网友直呼,“仿佛上亿人在这里迎接新年”。此后3天,位于新街口商圈的德基广场、中央商场、南京新百、金鹰新街口店合计实现销售额6.1亿元,同比增长25.6%。

过去一年,老城一直是网红南京“显眼包”。

新年刚过不久,南京老城鼓楼又“站了出来”:预计2023年地区生产总值突破2000亿元。每平方公里实现近38亿元的经济产出,这样的经济密度放在全国能吊打一众经济发达市区县。

板块都能找到理由,觉得可以成为城市中心。

老城被寄望“再中心化”。

新一代年轻人似乎偏爱老城

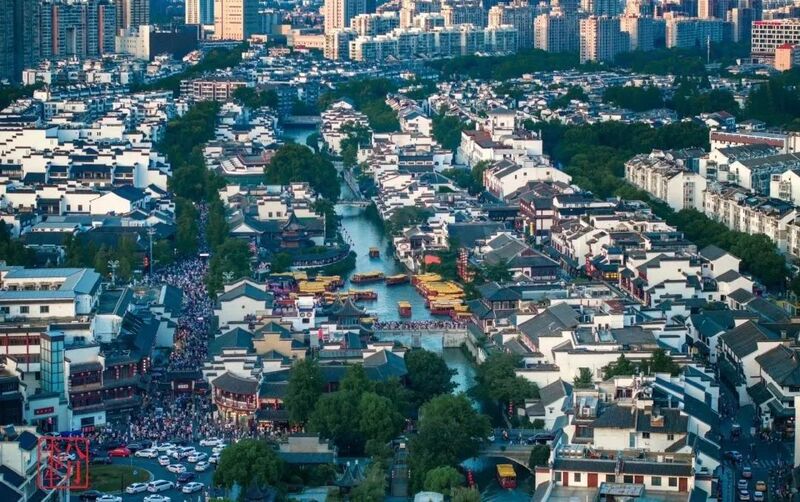

如果从人流量看,其实南京老城从未离开“中心”地位。无论是近在眼前的跨年夜,还是此前的国庆假期,或者春天看花的浪潮,放眼南京城乡,最多的人还是在几大老城区。

年轻人中火出圈的南京City walk,绝大多数还是在老城区。不要说新街口、鸡鸣寺、夫子庙、老门东这些声名远扬的南京代名词,这两年来好像南京随便哪条路一不小心都能出名。

上海路,汇集着外文图书店、特色咖啡店、小酒吧、面包房等业态,感受百年前大文豪们的小资生活;颐和路,成片的民国建筑群每天游客无数……

旧街老巷,小店小铺,那是经过多少年“长”出来的城市,老城处处跃动着古都的风韵,很能满足时下人们的精神审美需求。

南京曾先后启动多轮大规模棚户区改造,数十万户居民离开老城迁入新城新区。老城焕新,为优化升级腾出了空间。

老城不只有“古旧”。旧厂房、迁空的高校院所,正在变身创新载体。就在近日,秦淮硅巷国际创新创业大赛决赛开赛,共征集来自美国斯坦福大学、新加坡南洋理工大学、清华大学、南京航空航天大学、南京理工大学、西北工业大学等26所国内外知名院校和相关单位的312个项目参赛。

这个“最南京”的老城区吸引到最年轻、最充满活力的新人类,一起来从事最具创造性的活动。

相比其他城市

南京发展老城拥有更独特的优势条件

纵向来看,有专家分析,本世纪初以来,南京主城先后共出现三轮“空心化”现象:第一轮是大型工业企业搬离,第二轮是高校院所主校(院)区搬离,第三轮是现代服务业龙头企业特别是软件互联网企业和金融企业搬离。

南京本世纪初开始全面“跳出明城墙”发展新城新区,南京老城始终积攒了厚实的家底,其中就包括教育、医疗的不断优化。

进入新的发展周期,城市的核心吸引力正在从“生产要素集聚”转向“生活要素集聚”,高水平的教育、医疗、养老等公共服务是南京老城短期搬不走、拆不散的显性优势,成为老城振兴最强王牌。

横向来看,不光是南京,全国的主要城市乃至全球著名城市,大多经历过主城去中心化的阶段。2016年,巴黎实施构建“新大巴黎都市区”计划,发展区域更为集中高效,巴黎大都市区呈现出从“单中心”到“多中心”又回到“再主中心”的发展趋势。

伦敦也正呈现再城市化趋势。从上世纪60年代开始,伦敦经历了持续30年的逆城市化阶段,直到20世纪90年代初期大伦敦都市区又出现人口快速增长状态,到2018年,内伦敦人口比上世纪90年代增长了130多万。

在南京,主城4区面积总共259.62平方公里,实际服务413.28万人(大数据统计的1月13日的实际服务管理人口)。相对巴黎和伦敦,包含了南京老城的四大主城区人口密度更高,发展理应更为集聚。

在传统制造业带动城市化发展阶段,制造业对于土地空间需求较大,作为区域发展引擎的工业企业,受到中心地区土地资源的制约,外迁到郊区,极大地带动了郊区次中心的发展。随之进入到新的发展时期,城区发展的动力更多来自服务业。南京秦淮、玄武和鼓楼等主城区的服务业占比都超过90%。

无论是发展哪种产业,形成集聚才有更好的效益,才能有竞争力。

中心往往意味着资源集聚,一座城市,一座特大城市能容纳几个城市中心?

于老城而言,热锅热灶更好做饭。

纵观2023年南京重要招引项目,不得不令人重新思考当下项目落户的底层逻辑。

希尔顿大中华区财务共享中心项目花落秦淮。这一财务共享中心未来将通过数字化赋能大中华区所有希尔顿门店,并可能逐步覆盖日本及澳洲等亚太区酒店。总投资30亿元的国机数字科技有限公司落户玄武徐庄高新区,这是近年来央企在南京布局的首个产业类二级总部。华润数科在南京鼓楼区成立其华东区域总部及全国研发中心……

一幢楼甚至几层楼就是数十亿上百亿的体量,一个项目的经济体量放在郊区不知要填满多少个巨型厂房。

经济承压前行,不少行业进入存量时代,地方招商引资内卷加剧。在新一轮城市发展中,要提升南京作为东部中心城市的能级,提升主城能级尤为重要,提升主城能级就要有推动几大城区一体化协调发展的战略谋划。

南京四大中心城区,资源禀赋相近,不仅面临项目迁往新城新区的压力,中心城区之间的竞争也更为激烈。200平方公里的主城空间不仅要避免产业空心化,更要实现中心城区一体化发展,这是增强城市能级的重要课题。

不断更新赋予老城生长的力量

位于新街口的扬子大厦,去年前10月就实现税收1亿元。这座建于上世纪90年代的大楼于2019年实施更新,通过收购、租赁、置换等方式,将分散产权集中归拢,按甲级写字楼的标准改造,于2021年重新投用,受到市场追捧。

新街口的商务楼宇兴起于上世纪最后10年和本世纪前10年,二三十年的楼龄绝大多数楼宇跟不上现代商务的办公需求。秦淮区、鼓楼区等大力推动楼宇改造出新,为商贸商务发展腾出空间。

受工业、校园外迁影响,老城不同程度出现“空心化”现象,老校区、老所区、老厂区、老园区逐步闲置,但从另一个角度看,这些迁走的项目疏散主城功能的同时,为老城提质升级留出了空间。

在曾经大仓库、老工厂集聚的南京城北,玄武区规划建设红山新城,释放超过1340亩土地资源,新建载体超过410万平方米,吸引产业投资超过500亿元,明确数字经济作为主导产业,已聚集数字经济企业500余家。

鼓楼着力盘活存量空间,实现载体更新焕新,更好顺应资源要素向主城回归,为人才创新创业提供优质生态和良好环境。曾经的战斗机制造厂变身为红创Park(红山科技创新工厂),承载了无数外来人来宁记忆的汉中门老汽车站,在停运12年后完成出新改造,公共老建筑被导入了产业新要素,这里将建设成数字医疗创新园区。

老城更新远不止是空间和载体焕新。南京大学首开“寻根性办学”新模式,本科新生报到后全部入住老校区——鼓楼校区。大学生一涌入,周边街巷又“活”过来了,政府辅之以特色街巷改造,一度只是沉入记忆的地段重新成为年轻人津津乐道的好去处。

南京多年持续推进老旧小区更新,仅2023年就改造老旧小区101个,房屋932幢,涉及居民3.52万户。

无论是厂房改造,还是小区出新,带来的不是物质载体外在观感的改变,更需要实现内在功用的提级刷新。

不是因为旧了就要更新,而是因为有更好的用途才需要刷新,这个用途可以是完善居民生活配套、产业回归、产业升级、发展新质生产力等。

总之,很多领域进入存量时代,集聚正成为王道。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版