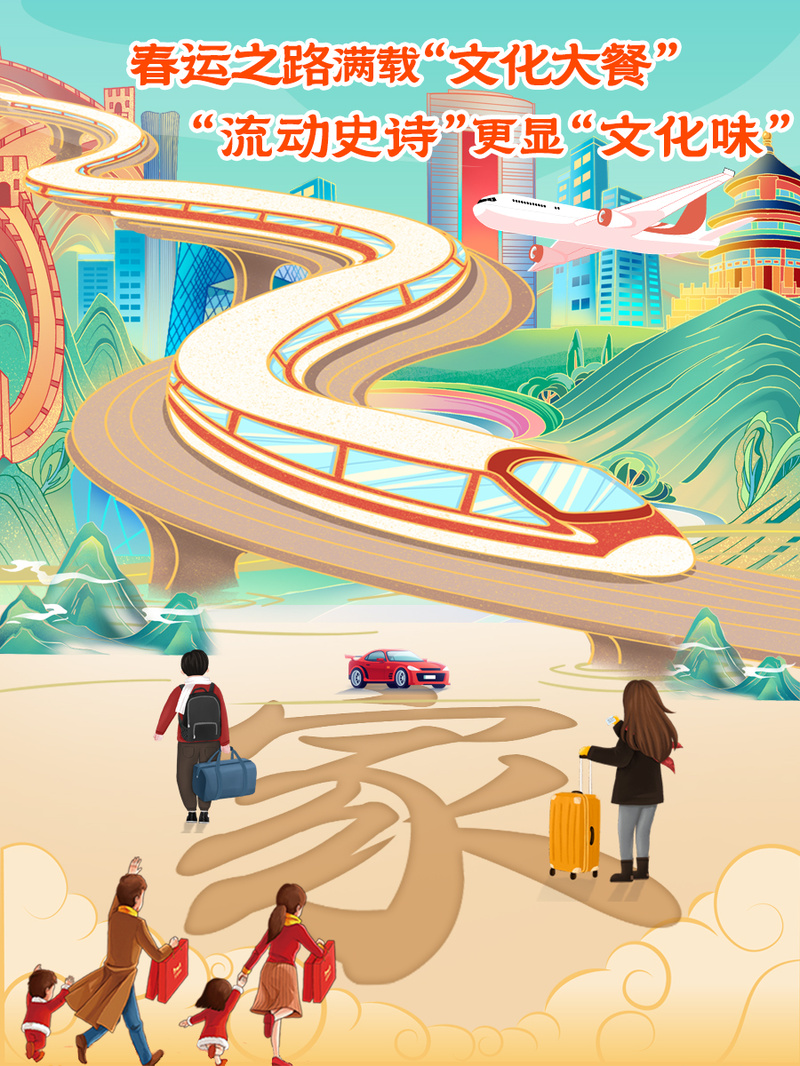

随着春节的临近,中国大地上又迎来了一年一度的春运大潮。潮水般的人群踏上回家的旅途,在“人享其行、物畅其流”的美好图景里,我们看见了心之所向的力量。漫漫归途中,到处都洋溢着中华韵味。

“一年将尽夜,万里未归人。”春运是出行的高峰,几十亿人次东西南北的往来,承载着千百年来中华民族对家庭、亲情的深切眷恋,“归乡”是中国人民永恒的情结。自1954年“春运”一词通过媒体进入社会大众视野,这场“全球最大规模人口迁徙”已经走过70年。 四季流转,又到春节。今年春运为期40天,从1月26日到3月5日,全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次。这场浩荡的“迁徙”,不仅是心灵的回归,更是文化上的回归。车站机场外,舞蹈、戏曲等传统文化的瑰宝熠熠生辉;车厢内,一盏盏鱼灯高挂,绚烂夺目,各式装扮,交相辉映。旅客耳边响起的一声声祝福、脸上洋溢的一个个笑容,都诉说着一个关于家庭、乡愁、团圆的故事。一幕幕温情的画面温暖着每一个游子的心灵,为他们找到心灵的归属和文化的根。

中国人过年,过的是辞旧迎新的“时间之年”,更是情深义重的“文化之年”。春运作为春节的一大“盛景”,不再仅仅是一次简单的交通运输,而是“情满旅途”的文旅之路。回家过年的执着,是中华民族数千年来的文化传承与精神内核。在广州白云站,走进“流动博物馆”,在过去与未来、文物与公众之间感受铁路发展的脉络和轨迹;在上海虹桥站候车室,数十位书法名家挥毫泼墨,把新春的祝愿以送福字、送对联形式传递给南来北往的旅客;在江苏苏州站,江南丝竹民乐团快闪轮番上演,优美的昆曲《牡丹亭》《太湖美》回荡在大厅之中……“文以载道,文以化人。”在奔赴春天的征程上,一场场文化盛宴化作一颗颗种子,播种在每一个人的心田,为无数归乡人的旅途注入中华文化的“暖”色调。

春运是一部热气腾腾的“流动史诗”。回望过去,许多人坐着绿皮火车,慢慢“颠”回家乡,如今一晃几十年,咣当咣当的“慢火车”更新换代,疾速飞驰的“复兴号”“和谐号”让家的“时间距离”越来越近。“排队”购票的地方从售票大厅“搬”到了“云端”,归家的人从彻夜通宵排队变成了“指尖”轻松购票。各类“文化年货”不断上新,为这部“流动史诗”增添一抹“文化味”……从持续优化12306票务系统缓解购票压力,到完善抢票、候补和退改签机制,精准地实施“一日一图”,再到开展“点对点、一站式”运输服务把务工人员从“厂门”送到“家门”,春运路上,既有精彩的文化演出,更有温暖的民生保障举措,“以人为本”“以和为贵”“家是最小国,国是千万家”的价值理念,在时代的孕育下拔节生长,彰显出流动中的文化自信。

春是回归,春是启程。年味绵长醇厚,春运这条回家路,不仅是情感的归宿,更是文化的传承。在春运的时代背景中,我们细细品味故土的芬芳与耳畔的乡音,用文化“温暖”归乡路,让归乡的旅途变得更加温馨和有意义。(陆媛媛/文 陈甜甜/图)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版