交汇点讯 “扑通扑通——”3月1日上午10时,南京长江新济洲国家湿地公园码头,一尾尾中华鲟、胭脂鱼顺着导流槽欢快地跃入长江,在江面掀起层层浪花。

在《中华人民共和国长江保护法》施行三周年之际,省法院与省农业农村厅联合举办增殖放流活动,共投放了包括国家一级保护动物中华鲟、国家二级保护动物胭脂鱼以及长吻鮠、铜鱼四种珍稀鱼类2万余尾。该批珍稀鱼苗经相关单位科学论证适宜投放,将对促进长江段珍稀鱼种种群数量恢复、丰富水生生物多样性、提升长江流域生态系统稳定性起到重要作用。

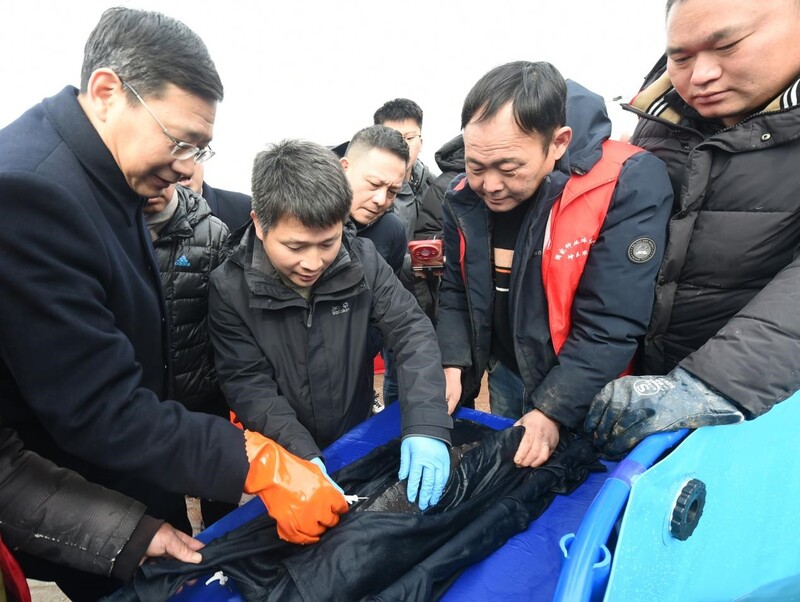

中华鲟属于国家一级保护动物,有“水中大熊猫”之称,已连续多年未发现自然繁殖。当天,被增殖放流的200尾中华鲟均是通过人工繁殖方式培育。放流前,工作人员在中华鲟背部植入米粒大小的PIT芯片,配套的扫码器随即显示出一排数字。“这就相当于是中华鲟的‘身份证’。”水利部中国科学院水工程生态研究所研究员廖小林告诉记者,一旦中华鲟被误捕,工作人员手持扫码器在中华鲟体外扫描,就能读取每条鱼独有的“身份证号”,进而查询到它们的出生时间、繁殖单位、放流时间等详细信息。

长江保护法是我国第一部流域保护的专门法律,关系党和国家工作大局、中华民族伟大复兴战略全局。长江保护法实施以来,江苏法院以深化环境资源“9+1”审判机制改革为抓手,妥善审理了一批具有国内、国际影响力的重大案件,其中长江船舶非法排放油污案,入选最高人民法院指导性案例和联合国环境规划署案例数据库;全国首例非法投放外来物种案,被评为2023年度新时代推动法治进程十大案件。在某水务公司非法排污案中,江苏法院对水务公司开出5.2亿元全国环境污染“最严罚单”,历时三年督促该公司全额履行完毕,获评2023年度中国法治实施十大事件。去年以来,全省法院共审结涉长江非法捕捞、非法采砂等案件484件,全链条惩治污染环境、破坏生态行为。

为进一步提升环境资源审判的社会效果,江苏法院深入践行恢复性司法理念,探索完善“恢复性司法实践+社会化综合治理”机制,在长江新济洲等地设立52个生态环境司法修复基地,为长江大保护提供有力司法服务和保障。

根据资源监测结果显示,目前长江干流、五大重点湖泊等水域水生生物资源呈现良好恢复态势。“近年来,非法采砂、环境污染、非法捕捞等案件均有明显下降,说明违法行为正在大幅减少,长江大保护取得显著成效。”南京环境资源法庭庭长陈迎说。

让江水越来越清,两岸越来越绿,江面白鹭翱翔,水中鱼类畅游,江苏法院仍在路上。江苏省高级人民法院二级巡视员汤小夫说,江苏法院将认真贯彻习近平生态文明思想,继续主动融入现代环境治理体系、积极对接相关行政执法部门,用最严格制度、最严密法治构建一体化长江保护新格局,进一步加强长江流域生态环境系统治理,为绘就“碧波万顷,鱼跃长江”人与自然和谐共生的美丽画卷作出新的更大贡献。

新华日报·交汇点记者 顾敏 钱晶晶/文

吴俊/摄

赵宇/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版