3月11日,江苏省文化和旅游厅印发2024年江苏省非物质文化遗产保护工作要点,从7大方面明确全年工作目标和重点任务。回顾2023年,江苏省加快非遗传承人才培养、促进非遗与旅游深度融合、引领非遗消费新风尚……推动了非遗更好地融入现代生活。

传承人才

加强非遗保护队伍建设

2023年,江苏认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,聚焦非遗文化传承人角度,开展省级传承人评估工作,加大非遗补助力度,举办非遗保护基层骨干队伍培训,使传承人队伍不断壮大。

为进一步加强江苏省非遗保护工作队伍建设,促进全省非遗保护工作再上新台阶,2023年12月,江苏省文化和旅游厅举办全省非遗保护工作管理队伍培训班暨省级非遗代表性传承人培训班,邀请资深专家为学员讲授非遗知识产权保护、非遗传播、非遗传承人的权力和义务等方面知识,提升了非遗管理工作人员和代表性传承人政治理论素养及业务工作水平,增强了非遗保护使命感与责任感。

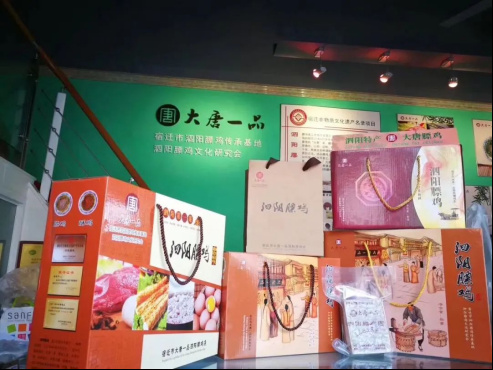

培育好非遗人才,才能激活乡村动力。2023年12月,江苏省文化和旅游厅官网发布了《关于公布江苏省首批省级非遗工坊名单的通知》,其中宿迁泗阳的南唐一品非遗工坊成功入选。南唐一品非遗工坊带头人黄海军、唐重阳以非遗美食守护者为己任,坚持传统技艺和现代工艺相结合,大力培养泗阳膘鸡技艺传承人,以老带新,带动更多人从事膘鸡生产制作,传播推广泗阳饮食文化。截至2023年底,该工坊现有从业人员23人。

文旅融合

非遗资源活化利用

在当今文旅融合背景下,推进非物质文化遗产与旅游资源深度融合发展,对于加强非遗系统性保护、促进旅游业高质量发展、满足人民精神文化新需求具有重要意义。

2023年6月,江苏省文化和旅游厅正式公布了20条“水韵江苏”非遗主题精品旅游线路。其中,南京市秦淮区“‘六朝深处’非遗特色研学游/休闲游”入选。该线路以夫子庙为轴线,秦淮·非遗馆为核心,涵盖夫子庙核心区、老门东历史文化街区、小西湖历史风貌区以及昆曲、古琴艺术等20项非遗代表项目,串联景区内众多非遗展示馆、传习基地、各类展演空间,以及众多非遗美食和特色非遗文创商店,带着游客走进历史的深处、文化的深处、非遗的深处,为游客带来别开生面的非遗主题旅游体验。

苏州古典园林多媒体艺术展演项目“拙政问雅”是基于世界文化遗产开发的高品质沉浸式文化旅游体验产品,同时它也是江苏省“无限定空间非遗进景区”省级示范项目。通过运用多媒体与智慧文旅监测技术,藉由跨媒介艺术手段,将中国园林转述为当代美学空间,创新了世界文化遗产活化利用的新模式。项目围绕保护与管理并重、传承与创新并举的指导思想,深入挖掘苏州园林文化艺术特质,带给游客集非遗文化精品、园林艺术空间、吴门书画文化等融合多媒体与科技手段为一体的沉浸式体验。

拓宽渠道

打造非遗消费新场景

跨越千年的传统非遗文化,经过时间和智慧的洗礼,正以全新的面貌回归百姓衣食住行,其受到喜爱和追捧的背后,折射的是群众消费观念的转变。近年来,江苏各地频频“亮绝活”引领旅游消费新风尚,通过举办各类非遗主题活动,为非遗文旅消费增添更多活力。

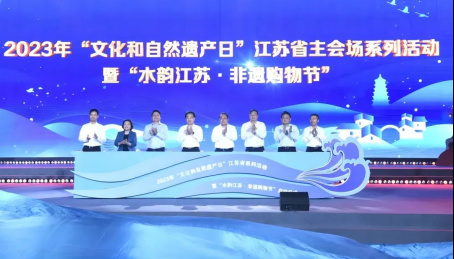

2023年6月10日是“文化和自然遗产日”,江苏省文化和旅游厅联合盐城市人民政府主办“文化和自然遗产日”江苏省系列活动暨“水韵江苏·非遗购物节”。购物节以非遗工坊、老字号为重点,邀请省内各设区市、长三角地区非遗精品项目和乡村振兴项目以及研培计划成果项目等3892件产品,搭建线下销售平台,打造聚人气、接地气的非遗购物节和非遗美食节,累计曝光覆盖受众超11.27亿人次,带动直接文旅消费近60亿元。

文化搭台,消费唱戏。2024年春节,苏州通过“非遗+文创”“非遗+旅游”“非遗+文娱”的场景交互,让非遗从“活”起来迈向“火”起来。作为姑苏区非遗苏帮菜制作技艺保护单位,松鹤楼、得月楼、吴门人家等单位节日期间销售火爆,远超预期。同时姑苏区文旅部门还联合同得兴、采芝斋、朱新年、鑫震源等10余家苏州非遗保护单位、老字号商家,通过新春文旅市集、姑苏文旅驿站发放1万张“我在苏州过大年·寻味姑苏”非遗美食体验券,带动游客非遗美食消费。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版