交汇点讯 3月22日,走进东海县弘扬石英制品有限公司新建的三期生产车间,工人们正手持焊枪,聚精会神地制作着一个石英低压扩散炉管。“今年石英管俏销,但我们生产的这种石英低压扩散炉管独此一家,不要小看这个炉管,它承担着光伏电池片制造最核心部分的生产。”副总经理冯伟超说。作为国家级专精特新“小巨人”企业,弘扬石英坚持瞄准高端市场攻坚创新产品,目前累计获得国家专利48项,稀土掺杂玻璃材料产品国内市场占比攀升至87%。

石英制品先进制造工艺,微缩着东海县工业高端化发展的景象,硅产业实现从过去“资源式增长”向“创新式增长”转变,成为发展新质生产力的一个缩影。当前,东海县锚定“工业立县、产业强县”战略,坚持向科技要活力、向创新要动力,提速新兴产业发展,推动产业“含智量”“含金量”不断提升,在向“新”之旅中跑出培育新质生产力加速度。

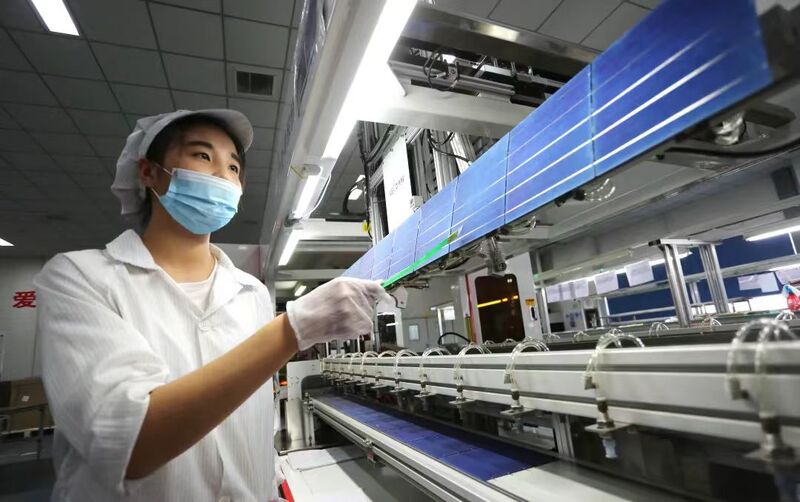

阳光下,东海高新区佰恒光伏用石英仪器项目5栋已建成的厂房熠熠生辉。进入试生产的5号热加工车间,工人们忙着扩管、焊接、抛光,一根根通透的石英管经检验品控后即可打包发货。该项目总投资10亿元,预计明年6月份全部竣工,年产10万个光伏用石英仪器。“目前部分车间开始试生产,一天生产40个直径480毫米、492毫米、550毫米等不同规格的石英管。”该项目总经理翟亮说,“今年5月我们将启动8号车间对石英砂原料进行提纯,整个项目就形成了完整的石英制品产业链,进一步促进降本增效。”

而位于曲阳镇的连云港福京石英制品有限公司,也是一派火热的生产场景,订单已排到6月份。这家集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业,产品主要用于半导体生产、军民两用、航空航天等相关领域,在相关行业领域具有不可替代性并起到关键核心配套作用,销往国内20多个省市及德国、新加坡、美国等国家和地区。“为进一步提高产品质量,春节假期车间进行环氧地坪铺设,上线ERP系统,让每个管子从进厂到出厂,做到质量可追溯。”该公司综合办副总监桑媛媛说,“我们还招聘了高学历人才,在质量管理、产品研发等方面进行全面提升。”

应时合势谋发展,方能实现量质双优。近年来,硅材料产业勇于突破传统路径,走上了质量增长新路。去年,东海工业经济交出了一张不错的成绩单——规上工业总产值、增加值和工业应税销售收入分别增长15%、26%、34%,在连云港市同类县区中均居第一。这种增长的背后是东海硅材料产业的强力支撑。数据显示,东海硅产业产值连续3年增长20%以上,突破300亿元。

科技创新是促进新质生产力产生和发展的关键变量。东海以江苏省东海硅产业科创中心为创新载体,陆续攻克锂电池负极材料、硅化石墨坩埚等关键核心技术10余项。这些创新成果不仅带动了东海硅材料产业的增长,更是占据了市场主动权。抢抓特色产业,抓实产学研,让东海县域经济不仅有了规模的增长,还在质量增长上有了不凡的成果。

超高温石英玻璃耐高温性能大大超越德国贺利氏产品,实现行业突破;首创的高纯石英玻璃陶瓷系列器件在国内隆基、晶科等光伏龙头企业得到成功应用;智疆航空、睿晶石英、嘉明碳素等企业打造创新联合体,开展陶瓷材料人工智能检测、石英产品质量智能化管控、石英焊接自动化、石英陶瓷3D打印等技术攻关……在东海,记者听到众多新的科技名词、科技项目。

这些,都是县域经济发展的新赛道。在发展的新赛道上,稳是基础,变是常态,进是要求,新是主题。面对问题,东海县正逐步破题。

平台是创新的关键。东海硅材料产业之所以能够快速聚集创新力量,关键就是其在多年前就布局了江苏省东海硅产业科创中心。东海县科技局相关负责人介绍,仅2023年,该中心就收集产业共性技术难题50余项,其中五分之一的课题得到了破解。在连云港市其他县区,这样的公共平台还存在空白。

企业是壮大县域经济的主体。在县域科技创新的道路上,企业是主体。去年,东海县成功申报省科技计划项目 8 个,获批财政资金850 万元,新增国家级专精特新“小巨人”企业 2 家,入库科技型中小企业365家,净增高新技术企业 17 家,全县高企存量破百,达到106家,发展后劲进一步增强。

人才聚集效益是科技创新的原动力。近年来,东海县为各类优秀人才量身定制系列人才优惠政策,对外发布“2.0版人才新政”,26条人才新政含金量足,在人才引进培养、激励支持、服务保障等五方面进行探索突破,县财政还统筹设立2500万元以上人才工作专项经费,对新政落实予以保障。

本报记者 赵芳 通讯员 张开虎

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版