草长莺飞,春和景明。今天是农历三月初三,在古代,这个日子被称为“上巳节”“上巳日”,是充满着浪漫诗意的传统节日。《论语》:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”古人在这一天踏青郊游,祭祀宴饮,民间也衍生出一系列和三月三相关的民俗。让我们以古代江苏诗人写三月三、上巳节的诗为线索,领略一幅江苏三月三的民俗图景。

古人以天干、地支来纪年、月、日、时。用干支纪日,每十二天就会有一个巳日。一般来说,一个月至少有两个巳日。第一个巳日,被称为“上巳”。三月的“上巳”,大多数情况下在三月上旬,往往就是三月初三,后世遂将三月初三与“上巳”日联系起来。

明末清初某一年的三月三,扬州人、江南名妓王微在萧瑟的北地回忆江南的三月三,她的《忆江南》一诗是这样写的:

寒沙日午雾犹含,萧瑟风光三月三。扑地柳花新燕子,不由人不忆江南。

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。三月三是江南春色正浓的时节。桃红柳绿,春光正好,最适合和家人、好友结伴春游。至少从西周开始,人们就在这一天来到河边设宴庆祝,洗濯身体,聚会游乐。

具体而论,上巳节的风俗又主要分为祓禊、禊饮、游乐三部分。所谓“祓禊”,是指到水中或者水边沐浴洗濯,擦洗身体或衣服,洗去污垢;所谓“禊饮”,是指在水边聚会饮酒,驱走身上寒湿之气。

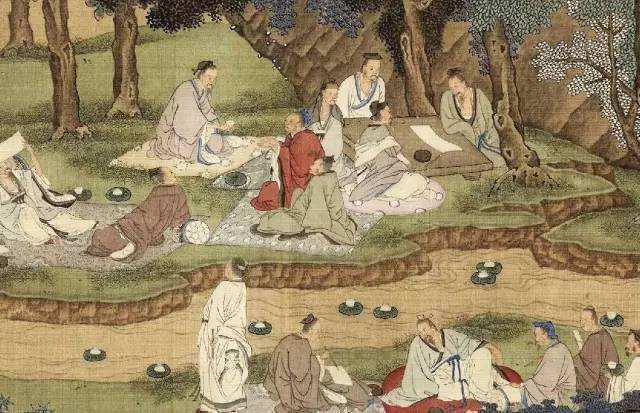

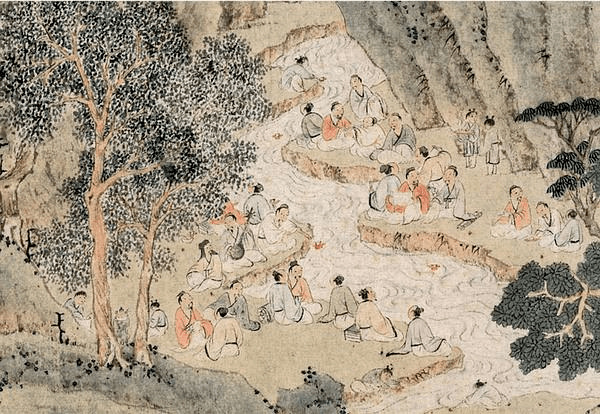

毫无疑问,最著名的一次上巳节“禊饮”,是东晋永和九年(353年)三月三日,王羲之、谢安、孙绰等四十二人在山阴兰亭的“修禊”。“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集……”王羲之为这次聚会所写的《兰亭集序》成为书法史上的经典之作。附庸风雅的后人常常在郊野、园林仿照山阴的曲水流觞,打造相似的景观,邀请三五好友吟诗欢聚。南京灵谷寺、苏州留园等处就保存着一处“曲水流觞”。

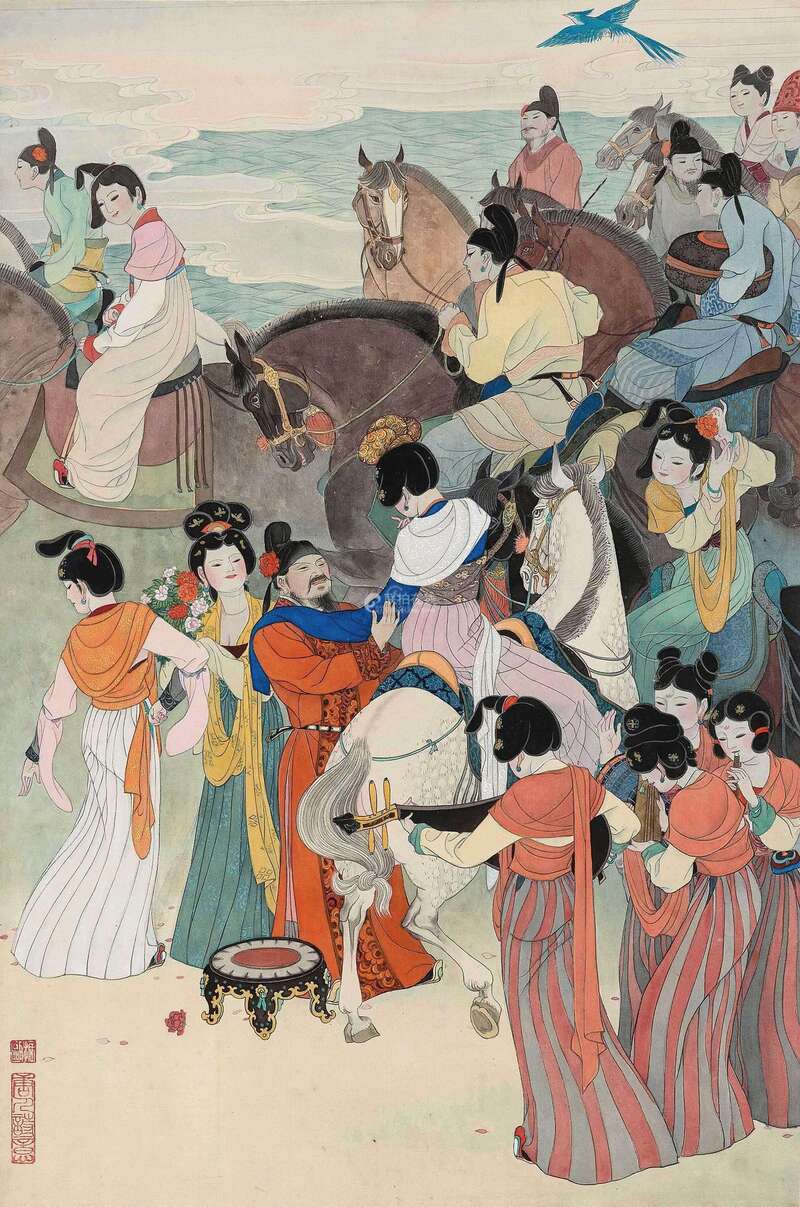

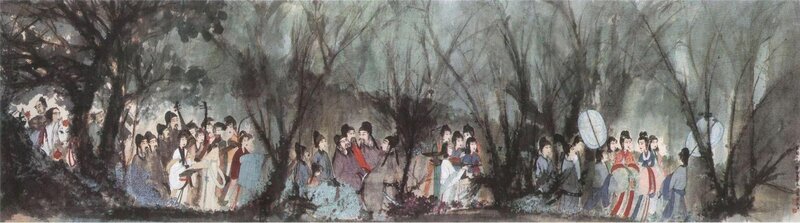

所谓“游乐”,就是指到水边游乐,特别是女子,会在这一天身着华美的服饰,佩戴绚丽的饰品,来到水滨游玩。杜甫的《丽人行》中所写“三月三日天气新,长安水边多丽人。 态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀……”是长安女子上巳节游春的生动写照。江苏著名国画大师傅抱石从杜甫《丽人行》中获取灵感,创作了长卷《丽人行》,成为其艺术生涯中的巅峰之作。

元末明初的苏州诗人,“吴中四杰”之一的杨基写有一首《浣溪沙·上巳》,描绘了上巳节人美花美春意美的其乐融融的情景:

软翠冠儿簇海棠,砑罗衫子绣丁香。闲来水上踏青阳。 风暖有人能作伴,日长无事可思量。水流花落任匆忙。

对于古人来说,三月三是“全民春游日”。《南京民俗志》载,早在东晋时,建康城(南京)的上巳节就非常热闹,上至豪门贵族,下至平民百姓,大家来到九曲清溪、十里秦淮之滨,取水沐浴,荡涤心胸,追逐嬉闹。《晋书·王导传》记载:“会三月上巳,帝亲观褉,乘肩舆,具成仪,(王)敦(王)导及诸名胜皆骑从。”东晋初年,刚刚在南京坐稳皇位的司马睿也曾于上巳节这天来到青溪、秦淮河畔,与百姓同乐,博取民众好感。

六朝最后一个朝代——陈朝的诗人江总写有《三日侍宴宣猷堂曲水诗》,记录了宫廷中三月三宴饮聚会的场景:

上巳娱春禊,芳辰喜月离。北宫命箫鼓,南馆列旌麾。绣柱擎飞阁,雕轩傍曲池。醉鱼沉远岫,浮枣漾清漪。落花悬度影,飞丝不碍枝。树动丹楼出,山斜翠磴危。礼周羽爵遍,乐阕光阴移。

今年,一首《上春山》火遍了网络。在古代的三月三,江苏人游春,当然也要“上春山”。明清时代,春游牛首是在南京广为流传的民俗。明太祖朱元璋曾于三月初三出宫,率大臣们浩浩荡荡地踏游牛首山,山上山下,彩幄翠帐,人流如潮。雨花台是另一个三月三春游目的地。《正德江宁县志》载:“携酒游山,城南雨花台最盛,谓之踏青,每日游人晚归如蚁。”近代学者夏仁虎在《岁华忆语》中说:“人家率于是日(三月三)诣雨花台永宁泉品茗为乐,泉水清冽,足湔烦渴,往往谈笑竟日,看夕阳而归。”

苏州周边山也很多,三月三的春游有很多选择。清代文人顾禄在《清嘉录》中说,苏州人“游玩天平、灵岩诸山者,探古迹,访名胜,兜舆骏马络绎于途,虎丘山下,白堤七里,彩舟画楫,衔尾以游”;“盖春事半在绿阴芳草之间,故招邀伴侣,及时行乐,俗谓之游春玩景”;“当春和景明、莺花烂漫之际,用楼船箫鼓,具酒肴,以游上方、石湖诸处,上巳日为最盛。绮川子弟,倾城而出,茶赛博戏,无贫富早集”。清代文人徐崧、张大纯的《百城烟水》:“虎丘、天平、观音、上方诸山,游人最盛,竹舆轻窄,上下如飞。”

三月三是一年中看油菜花最好的季节。苏州人喜欢春游时观赏油菜花,“北园看了菜花回,又早春残设饯杯。此日无钱能醉酒,半瓶艳色倒玫瑰”(蔡云《吴歈》)。北园、南园分别是苏州阊门内和书院巷两处由名园沦为菜地的遗址,每到三月,开满油菜花,遍地金黄,煞是好看。春游时结伴前往南园、北园看菜花,是苏州文人延续了两百多年的雅事。《清嘉录》:“南园、北园,菜花遍放,而北园为尤盛,暖风烂漫,一望黄金,到处皆绞缚芦棚,安排酒炉茶桌,以迎游冶。青衫白袷,错杂其中,夕阳在山,犹闻笑语。”《浮生六记》中,风雅的沈复夫妇准备了酒菜和茶,雇了馄饨担子(暖酒热菜煮茶),和三五好友一起前往南园看菜花,“是时风和日丽,遍地黄金,青衫红袖,越阡度陌,蝶蜂乱飞”。

山高水长,江南每一座城市都有三月三可登攀的“春山”。无锡人登惠山、鸿山、斗山、西高山、军嶂山,有“三月三,西高山;三月三,军嶂山;三月三,上鸿山;三月三,爬惠山”的民谚。

明末清初的著名诗人陈维崧(宜兴人)写有一首《谢池春慢 乙卯三月三日作》:

烘桃染杏,春到愁、思量处。弱蕙试新荑,嫩蝶翻绵羽。林际莺才满,梁畔燕将乳。飏歌旗,喧戏鼓。三三两两,挑荠谁家女。 鸭头搓足,匀遍了、城南浦。半引前溪影,碧上垂杨缕。半取烟汀色,绿蘸盈樽醑。斟一斗,思千古。兰亭洛水,淼淼波流去。

清代常州文学家洪亮吉有一首《南楼忆旧诗四十首 其三十九》

露滴新红水染蓝,两重门里试单衫。荠花撩乱春如海,记得年时三月三。

发现没有,这两首写三月三的佳作,都提到了同一种植物——荠菜。在古代,三月三这天,荠菜花是要唱主角的。

“荠菜”谐音“聚财”,一直受到人们喜爱。江南很多地区都流传,三月三是荠菜花的生日,徐寿卿《金陵杂志》载:“三月三日为荠菜花生日,妇女均插荠菜花于鬓边。民谣曰:三月三,荠菜花赛牡丹,女人不戴无钱用,女人一戴粮满仓”。

对荠菜的热爱,普遍存在于大江南北。三月三这天,妇女在鬓角或者发髻上插一朵荠菜花,是江南地区常见的时尚,据说这样可以解除春困,避免头痛,晚上能睡得特别香甜。《清嘉录》中说:苏州人将荠菜花称为“眼亮花”,女子戴了之后,视力更好,也可以将荠菜花与隔年年糕同煎,也有明目的效果,故命名为“眼亮糕”。旧时,人们踏青时采摘整株的荠菜花,带回来煮鸡蛋吃,他们认为,这样能够治偏头痛、预防小儿发烧。从中医角度看,荠菜花的确具有明目清火、利肝健胃、清热利尿等功效。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版