“它的黄色羽毛在阳光下闪闪发光,非常漂亮,可眼睛紧闭、身体僵硬,再也飞不起来了……”第一次看见玻璃幕墙下死去的鸟,志愿者窦连东既困惑又惋惜。成为防鸟撞志愿者后,他知道答案了:鸟类辨别不出玻璃,误以为玻璃上映照出的“树林”“蓝天”是真的,径直撞了上去。

每年4月20日至26日是江苏“爱鸟周”,今年“爱鸟周”主题是“完善保护体系,护佑候鸟迁飞”,但在迁飞路上,不少鸟丧命于城市隐性“杀手”——玻璃幕墙。今年春季,全国1600余名志愿者们正在参与高校和公益机构共同发起的第六次全国范围的鸟撞调查。属于全国重点区域的长三角地区共有349名个人志愿者、72个志愿者团队,其中江苏有94名个人志愿者、22个志愿者团队。他们接力观察记录鸟撞玻璃幕墙,构建详实“数据网”,将鸟类保护网织得更密实。4月1日至4月24日,在259栋建筑玻璃幕墙下,长三角地区志愿者共记录到28次鸟撞。

“我们的伙伴越来越多了”

江苏位于东亚-澳大利西亚候鸟迁飞区,全球43%的候鸟在此迁飞。春秋是鸟类迁徙季,也是鸟撞玻璃高发季。调查发现,在江苏等长三角地区,身为候鸟的怀氏虎斑地鸫、灰背鸫、红尾歌鸲等死伤较严重。

鸟类能逐渐学习适应城市环境,演化出躲避玻璃幕墙的能力吗?“鸟撞对鸟类的伤害往往是致命的,它们的试错成本极高,一般是以生命为代价。少数鸟能从鸟撞中幸存,但更多鸟撞以死亡为结局。”全国鸟撞调查长三角片区负责人宋悦心来自民间自然保护机构山水自然保护中心,她告诉记者,为了生存,一些留鸟确实在努力适应,但白头鹎等种群数量较大的留鸟,还是容易受到玻璃反光、夜间人造光线等因素干扰,失去方向感,撞上玻璃。而候鸟作为一种迁徙鸟类,随时节变换地点,在城市的“自我保护意识”不比留鸟,更容易受伤害。

防风透光、保温隔热,玻璃是让人又爱又恨的建筑材料,它于人类社会必不可少,但它们也是不少鸟类生命的终点。鸟撞玻璃已被公认为是由人类造成的鸟类死亡的第二大原因,仅次于流浪猫捕食。加拿大的调查显示,每年有约2500万只鸟类撞死在玻璃上。在美国,这个数字每年最高可达10亿只。我国是玻璃幕墙出产和使用的全球第一大国,玻璃幕墙占全世界总量超80%。

如何使用玻璃材料能趋利避害?回答这个问题需要大量观察数据作支撑。20世纪八九十年代开始,北美地区的学者开始重视鸟撞这一课题。在芝加哥麦考密克广场湖畔中心,防鸟撞调查已持续进行45年。2019年,加拿大发布国家标准《鸟类友好建筑设计》,规范新建与既有建筑的防鸟撞设计要求。

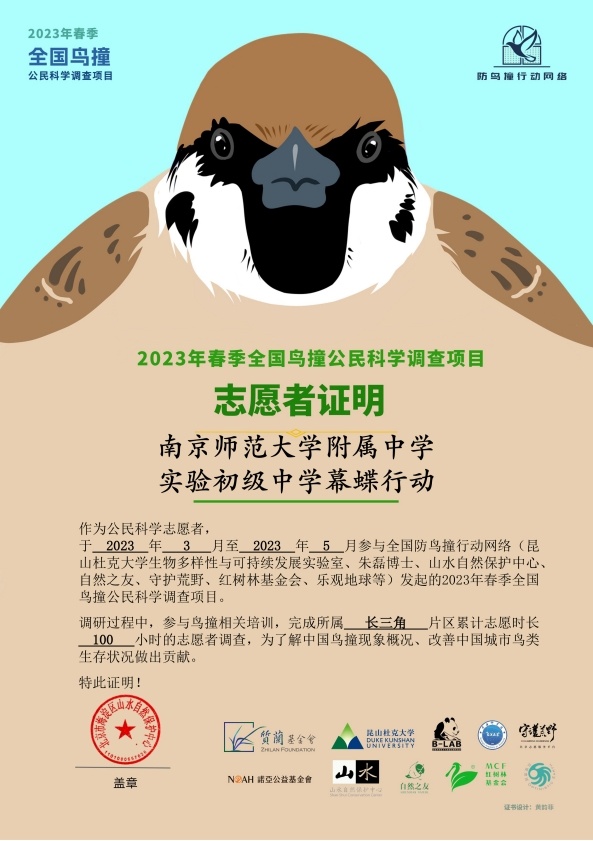

中国的研究起步不久。2021年春季,我国有了首个系统性鸟撞调查,由昆山杜克大学等联合发起,77天记录到39次鸟撞。同年秋季,首次全国性鸟撞调查开启。全国防鸟撞行动网络随后成立,这是一个由昆山杜克大学生物多样性和可持续性发展实验室牵头,由朱磊博士、山水自然保护中心、守护荒野等多家机构共同发起的合作网络。

“求助:有小鸟被吹落到地面怎么办?”“能把它送回鸟窝最好”“一定不要直接用手接触小鸟”……“2024春·长三角鸟撞调查群”志愿者群有346名成员,常有类似的科普对话,恍若生动的参与式生态保护大课堂。全国防鸟撞行动网络发起人、昆山杜克大学生物多样性与可持续发展实验室负责人李彬彬教授欣喜于志愿者数量逐年增加。更科学的决策需要更详实的数据,需要更多人观察身边的建筑是否有鸟撞。这也是一项全民科学研究,参与者可以从中明白什么样的建筑容易发生鸟撞,并付诸实践,动手改造建筑,或从源头改变建筑设计需求,让建筑对鸟类更友好。

“防鸟撞理论正在走进现实,真好!”

做鸟撞观察不算难,每天早上志愿者绕着关心的建筑物转一圈,查看有没有鸟类尸体,也记录建筑高度、玻璃比例、周围植物等信息。不过,观察鸟撞需要志愿者坚持一个月早起床。志愿者需要赶在早晨鸟类尸体被清理掉之前完成记录。令人动容的是,很多志愿者从繁忙的工作中挤出时间。微信名是“我被DDL(最后期限)包围了”的志愿者,是活跃成员之一,调查一天也没有落下。

不少志愿者选择“抱团”。相比往届,今年鸟撞观察团队成员数量明显增加。“鸟鸟平安”团队由11名南京农业大学学生组成。团队牵头人夏雨樱是动物医学专业大二学生,第二次参加防鸟撞志愿活动。回忆去年秋季第一次参加活动,这个性格活泼大方的上海姑娘直言:“赶在早上8点上课之前记录鸟撞,真的太难了。一个人坚持一个月很难,但一群人就不是问题了。”

对于已建成的建筑,设置遮阳板、让室内室外绿植远离玻璃、在玻璃上贴贴纸等小改动,就能预防鸟撞。在南京师范大学附属中学实验初级中学教学楼4楼走廊,记者看到玻璃窗上贴有不少美术画作,丙烯颜料画在塑料板上,色彩鲜艳明亮,有些塑料板自带颜色,具有反光能力。

“这些画是生物老师和美术老师带我们做的,让小鸟看见玻璃,它们就不会一头撞上去了。”4月17日上午9点,刚刚结束防鸟撞观察的初一(6)班学生徐子惠告诉记者。“鸟撞理论正在走进现实,真好!”走廊美术画主导人、该学校生物老师陆燏说,今年春季是她第三次组织学生参与志愿活动,团队学生数量在逐次增加,由12名增加到25名。去年春季,学生们累计观察时间达100小时。

“2022年秋,公司搬进新落成的产业园时,我们在玻璃幕墙边共发现约30只死亡的鸟,今年春季数字降到了2只。”窦连东是朗新科技集团无锡分公司防鸟撞观察团队的负责人,团队20余人。2022年秋,他们公司新园区投入使用,这是一个几乎全是玻璃幕墙的“目”字形建筑群,鸟撞发生频次高。

记录鸟撞数量和位置,并经鸟撞调查发起机构之一山水自然保护中心指导后,该公司今年在鸟类迁徙季采取措施,将建筑外圈玻璃旁的窗帘拉低至3/4高度,留下1/4玻璃用于采光。“实践证明,我们的举措有效,观察还在继续,为进一步改变打基础。”窦连东说,“我们欢迎鸟类来园区共享空间,在开敞草坪等位置共放置8个鸟类投喂器,方便鸟类觅食,希望未来我们园区能和鸟类等野生动物更和谐地共处。”

在调研中,也有志愿者面对质疑声,“鸟有眼睛,怎么会看不到玻璃”“笨鸟才会撞上玻璃”“人的需求还没有满足好,哪有心思管鸟”……在南京南站附近办公园区工作的志愿者和一用数据“说话”,希望劝服园区做出改变。她已连续六个季度参与鸟撞志愿活动,记录到数十只鸟死亡,发生地点主要在园区建筑连廊上。

“生态友好的建筑设计更费心,但随着生态保护理念深入人心,人类和野生动物在城市和谐相处是大趋势。”南京林业大学风景园林专业大三学生程阳说,其实建筑防鸟撞可以学习古人。从苏州园林等古建筑可以发现,古人对鸟类相当友好,他们允许鸟类在屋檐、横梁、山墙等处筑巢搭窝,还会特意留一个门缝,让燕子等鸟类自由进出屋内。

“观察鸟撞让我看见身边的自然”

“我有时候会看一只鸟看到入迷。”程阳在北方长大,来南方上学后,她爱上了南方多种多样的鸟。“水鸟喜欢发呆,林鸟不常见,但仔细听能听到它们清脆的叫声。白头鹎和珠颈斑鸠不怎么害怕人,能近距离观察它们的一举一动。鹊鸲站在树梢上,尾巴一翘一翘的,很是可爱……”说到鸟,程阳如数家珍。

观察鸟类觅食、起飞、停歇……程阳喜欢停下来看鸟,静静地看着,让自己放空,融入自然,她觉得好像一下子满血复活,身上的疲惫感被“洗去”大半。

有时,程阳的放空会被行色匆匆的路人打断,他们惊飞了鸟。在快节奏的城市生活中,人太忙了,忙到忘了看天上的云、地面的草。公园20分钟效应为什么火?说明人们都需要慢下脚步,感受身边自然。

“孩子天然地对自然有强烈兴趣,我要做的就是尊重孩子的天性,学校里有鸟的新情况,孩子们一定会第一时间跑来讲给你听。”说着,陆燏露出欣慰的笑容,她带记者到学校报告楼楼底。“你看,四楼楼梯屋顶上有一个金腰燕的窝,是孩子们先发现的,他们一有空就挤在楼下,观察亲鸟筑巢、孵化、喂养小鸟。”

“学校一直致力于将自然课程更好地教给孩子们,我从2013年起就开始带孩子们观察昆虫。我相信,将人与自然和谐相处的观念教给孩子们,一定会影响他们一生。”陆燏告诉记者,已经有孩子将建筑防鸟撞办法应用到家庭中,说服爸妈,在家里的窗户上也贴上画作,降低鸟撞可能性。

清晨5点40分,闹钟响起,这已是毛仲南连续第四周早起。他要去家附近的苏州地标建筑现代传媒广场记录鸟撞情况,再赶到30公里外的公司上班。好在苏州这栋“玻璃盒子”具备防鸟撞功能,它的玻璃以深蓝色为主,有五成玻璃上贴了圆点矩形贴纸,是一个防鸟撞改造的正面案例。

6点不到,骑车穿过“苏醒”中的城市,包子铺冒着热腾腾的蒸汽,环卫工人已开始辛勤劳作。“清晨的空气闻起来棒极了!观察鸟撞让我看见身边的自然。”作为传统意义上的好学生、好员工,过了而立之年的毛仲南觉得自己正在尝试踏出舒适区:“成为防鸟撞观察志愿者带给我的不仅是鸟类的世界,也打开了我自己的新世界,未来我还可能会参与生态调研、保护植物,去乡村小学……”

夏雨樱的微信签名是“可是窗外有一只白头鹎”,“白头鹎是我认识的第一种小鸟,所以我用这句话提醒自己:关注自然,万物可爱!”

新华日报·交汇点记者 刘春 文/视频

部分图片来自受访者

点·评 | 让鸟类进城少些屏障

鸟类用翅膀投票,选择生态环境更加健康的城市。

鸟类喜欢的城市,一定是个好地方。适宜鸟类停歇、生活的地方,说明这里植被多样、水源干净、空气新鲜……对人类而言,这样的地方也必然更宜居:清晨,在清脆鸟鸣声中醒来,傍晚,在有鸟觅食的城市绿地散步,生态改善,才会有动物为邻。

城市应该珍惜与鸟为邻,努力“拆掉”玻璃幕墙等屏障。事实上,破除屏障不一定需要大动干戈,更多体现于细节。比如:在满足使用需求的前提下,玻璃材料占建筑外立面四成以下;在大面积使用玻璃幕墙的公共建筑旁,设置大面积草坪、低矮灌木等。在建筑细节处多些保护鸟类的意识,只需举手之劳,便足以有效降低鸟撞可能性。

屏障不仅是物理上的玻璃幕墙,更在于人类对野生动物的态度。鸟类等野生动物进城,有时候会带来幸福的烦恼,我们没法要求鸟类学习人类社会规则,我们能做的是改变自身。对待可爱的邻居们,不妨多一些包容和耐心,学会了解它们的习性,并做出科学改变,让它们在城市生活得更自在,让我们彼此互不干扰、各自安好。

(刘春)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版