景德镇是我国的“千年瓷都”,可以说“一座景德镇,半部陶瓷史”。陶阳里历史文化街区还保留着景德镇最丰富的历史和文化信息,是景德镇陶瓷文化的见证地,被誉为景德镇的“活化石”。让我们跟随记者走进陶阳里,透过这条瓷都老街的变迁,来探寻景德镇千年窑火越烧越旺的“密码”。

景德镇拥有2000多年的制陶史、1000多年的官窑史、600多年的御窑史,位于老城区的陶阳里是景德镇瓷业的中心,明清时期手工制瓷技艺达到巅峰,白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬,故宫95%的藏瓷烧制于此。

窑砖铺盖的小径、古风犹存的石刻、斑驳古旧的窑房……漫步陶阳里,街区布局的每一个空间都和瓷有关。108条历经千年的老城里弄、400多年历史的明清窑作群落,无不诉说着当年景德镇“沿河建窑,因窑成市”的繁华。

由瓷而生、伴瓷而兴的陶阳里,展现着瓷都老街独有的历史文化肌理。随着近年来修缮保护工作的逐步开展,越来越多的城市记忆正在被“唤醒”。

始建于明末清初的徐家窑,是景德镇保留最古老、最完整、最大的柴窑遗址。如今,在老师傅们的共同努力下,这座老窑所承载的历史文脉和陶瓷文化正在焕发出新的活力。

总台央视记者 张春玲:在我们徐家窑的这个窑体上有这样一条红线,红线的下方是它的老窑体。而红线的上方,是我们的匠人们用一砖一砖重新垒砌起来的新窑体。如果没有这条红线,其实我们很难看出它们两者之间的区别。透过这个窑口,我们似乎可以感受到匠人们在开窑的时候看到自己作品的那份喜悦。

千年窑火生生不息,不仅淬炼出光洁温润的瓷器,也刻写出一个街区、一座城市的独特基因,孕育出瑰丽的中国陶瓷文化。

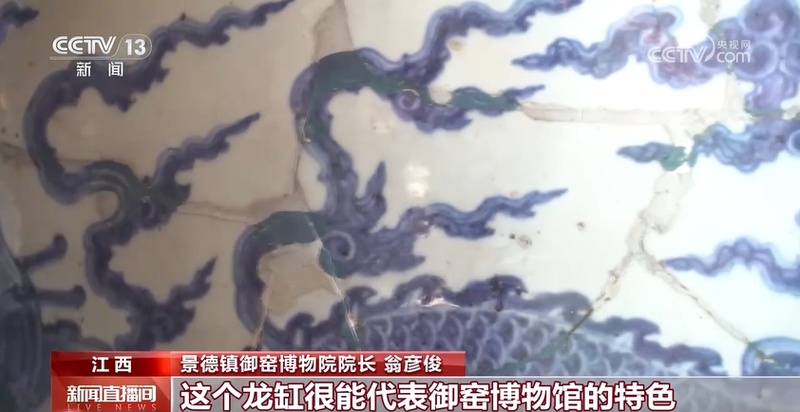

与徐家窑相邻的御窑厂遗址考古公园,一个个考古发掘的旧址,向人们展示着御窑厂为皇家烧造瓷器长达542年的辉煌传奇,而九个大小不一的双曲面拱体建筑组成的御窑博物馆,则陈列着从地下挖掘整理出来的一件件由碎片拼接出的精美瓷器。

景德镇御窑博物院院长 翁彦俊:我们的所有的展品都来自于我们身后的御窑厂,通过考古挖掘出来的。当年御窑对落选品的处理制度非常严格,不合格的就要打碎还集中掩埋,所以我们能够发现这么多的碎片,并且能够把它拼对出来。这个龙缸很能代表御窑博物馆的特色。

昔日没有机会崭露头脚的瓷器,如今成为了一个个宝贵的历史见证,跨越数千年,用另一种形式绽放光彩。陶阳里历史文化街区的每一栋建筑、每一件瓷器、每一处细节都在讲述历史,包裹着“千年瓷都”的记忆传承。

千年窑火永燃不熄,传统技艺薪火相传,这里的人千百年来与陶瓷结成命运共同体,代代守护瓷都文脉。孙立新一家四代都是青花技艺的非遗传承人,从小在陶阳里长大的他,如今每天在这里和往来游客互动,向全世界传递中国瓷器的文化魅力。 寥寥数笔,一两分钟的时间,一个生动的绘画作品就呈现在了陶坯上,栩栩如生。

青花技艺省级非遗传承人孙立新:我们可以在这里感受到我们前人的那种光芒给我们带来的荣耀,同时也鼓励我们更好地把手艺传承好。

如今的陶阳里,依然有柴窑的烟火,有百年传承的工匠,有完整的造瓷技艺。这座用瓷器堆叠起来的历史文化街区,吸引着世界各地的人慕名而来,或参观游览,或拜师学艺。古老的陶瓷文化不断被“活化”,文化自信的窑火也越燃越旺,把“千年瓷都”这张亮丽的名片擦得更亮。

景德镇陶瓷大学副校长 吕品昌:中国是一个有着悠久历史的陶瓷文化大国,陶瓷也是一个最佳的载体,是一个以瓷为媒讲好中国故事、传播中国声音的最好的媒介。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版