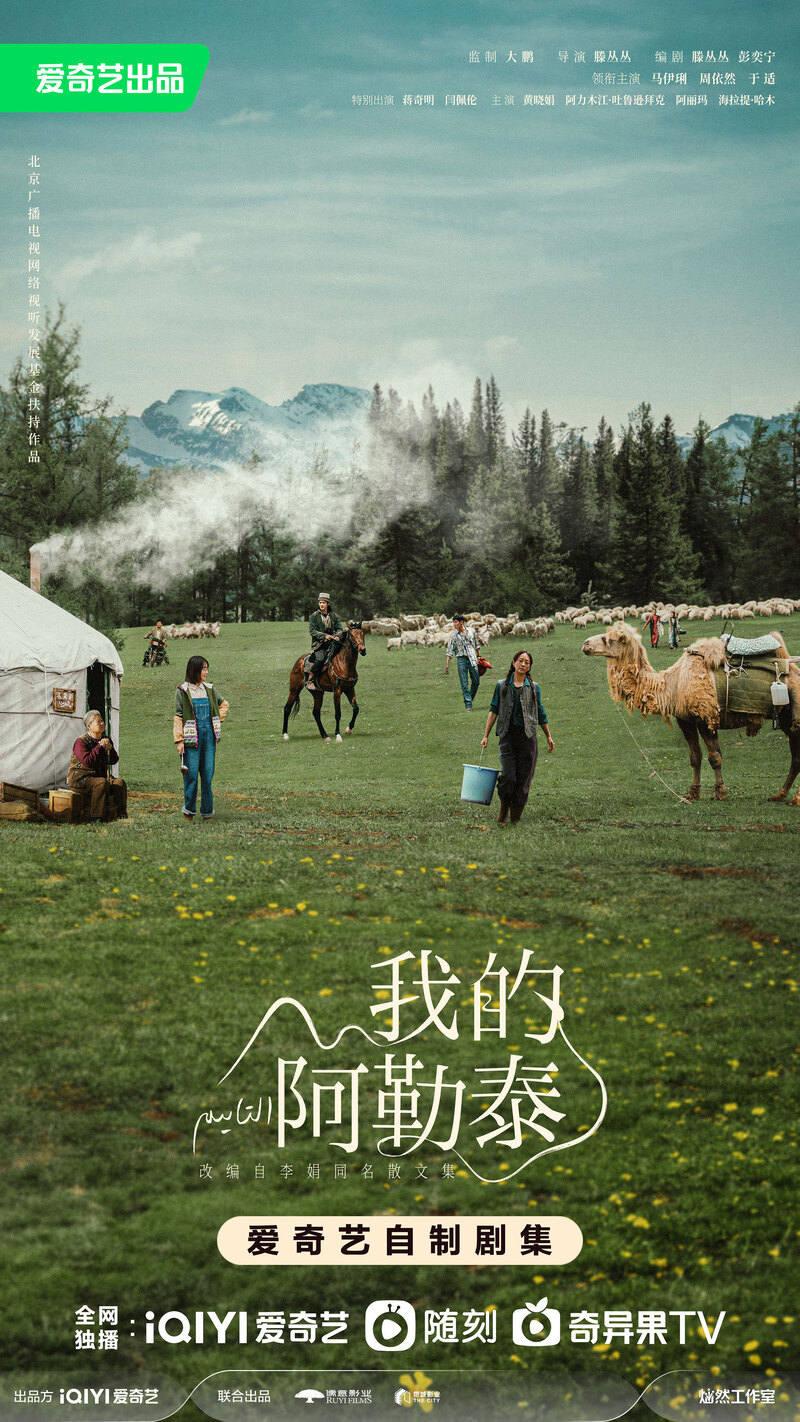

5月10日,改编自作家李娟同名散文集的电视剧《我的阿勒泰》迎来收官。自7日开播就收获豆瓣评分8.5的佳绩,短短4天时间,网络好评不断,相关话题多次冲上微博热搜……该剧以温暖清新的美学风格,展现斑斓旷远的自然景观和丰富立体的风土人情;更以原著的精神内核“去爱,去生活”,让无数观众在屏幕前“一见倾心”。

《我的阿勒泰》讲述了生长在新疆阿勒泰的汉族少女李文秀,一心在大城市中追求文学梦想却屡屡碰壁,无奈回到老家与开小卖部的母亲相依为命。在结识哈萨克少年巴太之后,在与当地牧民相处过程中,她逐渐发现自然之美、心灵之美。“阿勒泰”这个词,既代表着大美新疆,也是一处心灵的安宁之所。

“去阿勒泰的风里,抓住人生的诗意”,在新疆阿勒泰地区取景拍摄,当地如诗如画的自然风光成了这部电视剧的独特标签。直入云端的雪山、茂密的森林、成群结队的羊、肆意奔跑的马……辽阔、美丽、纯粹,自然蓬勃的美跃然而出。不过,《我的阿勒泰》所展示的并非宣传片里那般神秘壮阔、宛在世外的新疆;专注于生活细节,让“诗和远方”与人间烟火重叠、合奏,在观众内心激荡起“接地气”的亲切和深深的共鸣,才是《我的阿勒泰》火出圈的关键。

随着少女李文秀的视角,观众仿佛亲身走进阿克哈拉村和喀吾图的乡居生活:喝乌苏、看叼羊,矫健的哈萨克少年纵马飞驰;太阳日升日落,春天要迁夏牧场,深秋要转冬窝子,生活平静又繁忙……一幕幕质朴疗愈的影像,让原本厚重、贫瘠、苍凉的北疆,散发出动人的温暖和丰盈,洋溢着平和的生活气息,通过本能去感受世间万物的别样体验,亲眼所见、亲耳所闻的满满的生命力,让人们的心情从浮躁变得平静,整个身心都放松了下来。

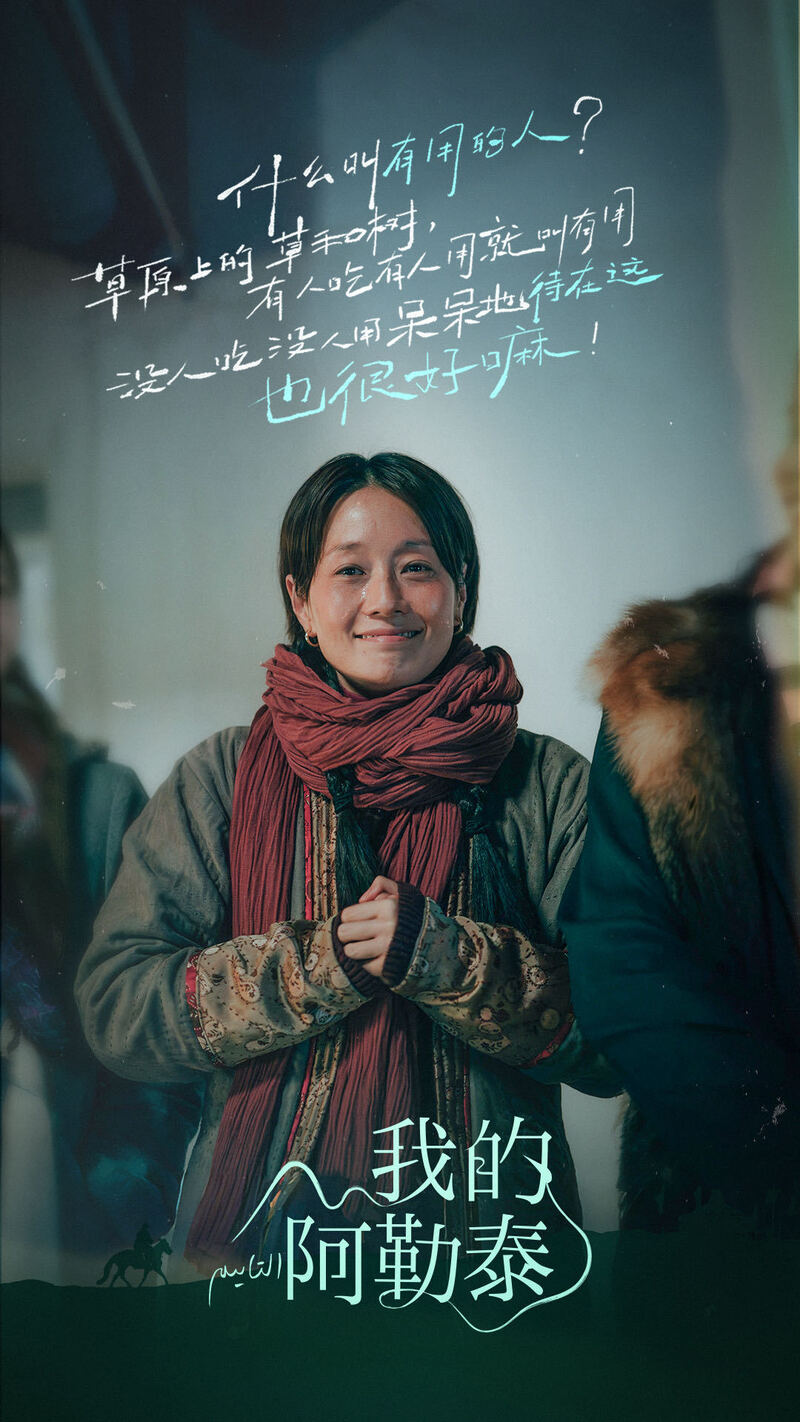

陌生而美好的风景归于寻常,在这片生生不息的土地上,万物有灵,人皆有情。在文秀、母亲、奶奶三代女性相依为命的日常里,在牧民迁徙、流动的真实写照中,善良和纯真的人际关系,伴随着轻喜的故事风格,带来了众多治愈和温暖的瞬间。小卖部老板娘张凤侠洒脱浪漫,教村民“哎呀我去”“你个勺子”等口头禅,女儿文秀面对复杂与人情的冷暖时显得有些笨拙,她便安慰女儿“树啊草啊,要是没有人用,它就这么待在草原上也很好嘛,自由自在的嘛”。村支书自认为是方圆几百里最好的干部,帮邻里调解各种矛盾,对老婆、对周围人都很和善。库兰、文秀、托肯三人到河边洗衣服,一起约好了穿漂亮衣服去参加婚礼,如儿童般纯真无邪;三个人穿过树林,互相戴上花儿,虽然托肯此时已经成家并经历了丧夫之痛,但除了是妻子、儿媳、妈妈之外,她又回归了一个美丽又善良的女孩。《我的阿勒泰》以一种平和的真诚,让观众时时看到亲人挚友、童年故乡在个体生命中留下的痕迹,感受到温煦又安心的亲密关系,互相欣赏又需要的依恋,如何为生命注入源源不断的能量。

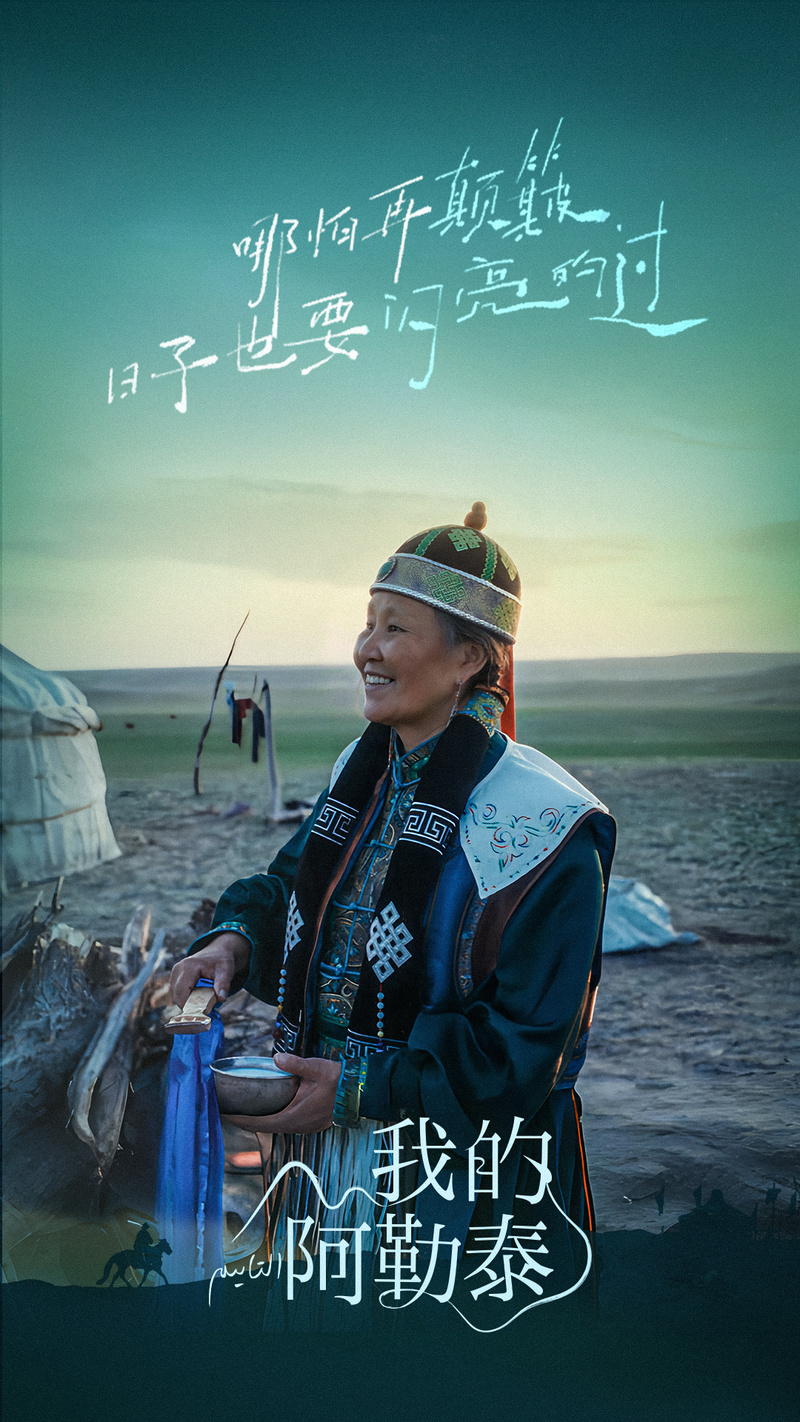

不过,诗意的阿勒泰并不是一个“世外桃源”,“远方的人”一样有他们的烦恼和痛楚,努力地承接生活的打击。母亲张凤侠在丈夫死后,靠一个小卖部独自在荒芜草原上撑起一个家,又被高晓亮骗钱骗爱。带着两个孩子艰难生活的托肯,连一块搓衣板都求而不得。心心念念想着回沈阳的老奶奶,人早已糊涂了。巴太的兄长木拉提生前欠账、酗酒,在风雪交加中因一次意外醉酒而离世。连固执得“像一块硬石头”的老阿爸苏力坦,不得不接受老去和无可奈何……这些听上去并不美好的经历,蕴含着对人的命运的深入观察和独特书写,描绘出这里的人们淳朴、坚韧的精神状态。牧民们驾驭生活的波澜,收获属于自己的幸福,坦荡地告诉人们,伤痕不会消失,但它能让我们变得更强大,更有力量地去爱、去生活,找寻真我的内涵。

很多观众表示,最喜欢剧中奶奶说过的一句话“再颠簸的生活也要闪亮地过”。为什么那么多人喜欢《我的阿勒泰》?也许是感受到人与土地的深刻联结,也许是人类相通的悲欢喜乐,也许是普通的、奔劳的人们,从这片大地上周而复始的希望里看到人生百态,看到自己的影子。

对于普通人而言,一段形式上的旅行,往往不能解决“远方”问题,但《我的阿勒泰》却真让“远方”靠近了一些。“远方”,不是走马观花的旅行,也并非换个生活方式,而取决于我们对待生活的态度,是否能在漫长生活中找到安放心灵的时刻。就像李娟为新版《阿勒泰的角落》写的寄语:“我们都向往广阔的世界,我们都栖身小小的角落”;就像某位观众在豆瓣上的高分回答:“读她们的故事,让我们这些忙着赶夜路的人也发现月亮真的很美。”

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版