在当前新一轮科技革命与产业变革的浪潮中,青年一代靠什么领航前行、攻克难题?当然是科技创新。作为微电子与光电子领域的专家,东南大学电子科学与工程学院、物理学院教授吕俊鹏,瞄准后摩尔时代半导体产业这一国家重大战略需求,专注于研发基于新型半导体材料的光电器件。由其领衔的团队成功研制的多参量光电探测器和全固态锁模激光器,在小于1纳米的厚度空间上实现了信息存储,创造了世界上最薄的再写入式光盘的新纪录。

吕俊鹏目前从事的研究领域主要针对集成电路的一系列“卡脖子”问题。要解决这一领域的问题,通常有两个路径,一个是“老路径”,就是解决现在集成电路更加集成化的问题;另一个是“新路径”,即开展新型半导体的研究,尝试用一种新的方式替代硅的工艺,解决集成电路的算力、能耗等问题,从而实现换道超车。吕俊鹏目前的研究正是沿着“新路径”展开的,他和团队要做的努力就是:面向未来,“我们在集成电路领域不要再面对‘卡脖子’的问题”。

眼下,吕俊鹏和团队制作的光电芯片已经拥有丰富的应用场景。“我们目前使用的相机,里面包含感光元件,可以把光信息转变成电信息。电信息被读取后,就形成了图像。但这种感光元件仅仅只能做到感知光的强度,拍摄图像;我们做出来的新型半导体光电芯片,除了感知光的强度,形成图像,还可以感知位置信息。”吕俊鹏介绍,“在实际应用中,这种新型光电芯片可以用于追踪、探测等领域,比如在轨道交通中,车轮与轨道之间的一个微米级别的磨损就可以用装有这种芯片的探测器进行精准测量。”

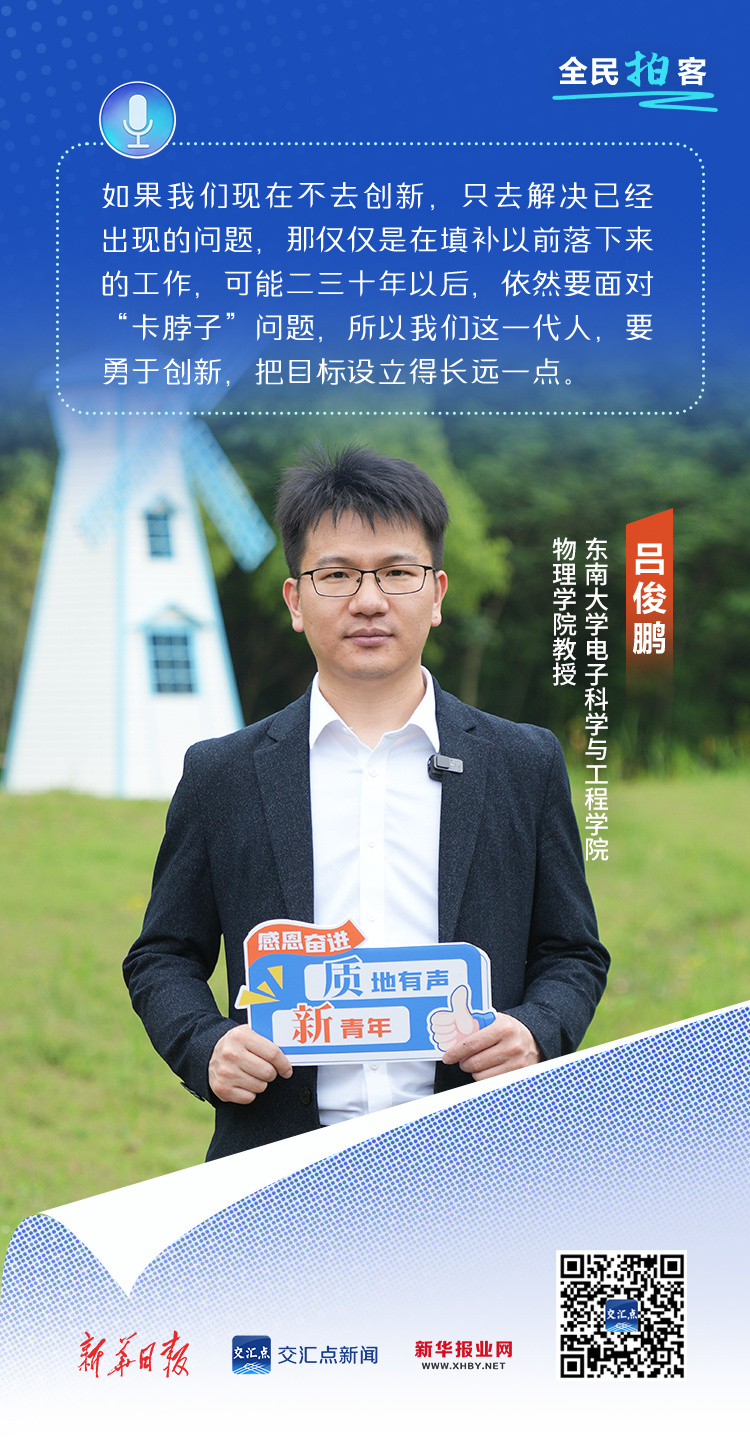

“我希望自己能在原始创新的过程中做一些突破。有了0到1,就会有从1到更多,这就是新质生产力中的‘新’与‘质’。‘新’就是要有创新性,是从0到1的原始创新;‘质’则是高质量的‘质’,这是以需求为导向的,现在的需求我们满足不了,就是质量达不到,所以我们要有质量地去实现这个目标需求。”吕俊鹏说,“如果现在我们不做‘新’的事情,只是去解决我们目前面临的困难,那仅仅是在填补以前落下来的工作。只做到这一步,不再往前跨一步,那么二三十年以后,我们依然会面临‘卡脖子’问题。所以,我们这一代人,不妨把目标设立得更长远一点。”

创新,是一个厚积薄发,不断接续奋斗的过程。吕俊鹏希望在广大青少年心中种下一颗创新的种子。“物理是电子信息学科研究的基础”,为了让更多青少年认识物理、爱上物理,除了教学和科研之外,吕俊鹏在13年间做了近200场科普活动,从上海到北京,从吉林到云南,从西藏到青海,他的科普足迹遍及大江南北。“现在,只要我们多做一点,未来,就可能不再被‘卡脖子’。”吕俊鹏说。

策划 潘青松 高伟

统筹 王高峰 张丞 范杰逊

采写 胡安静 黄欢

视频 王瑞枫

海报 朱丹清

共青团江苏省委、新华日报·交汇点新闻客户端 联合出品

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版