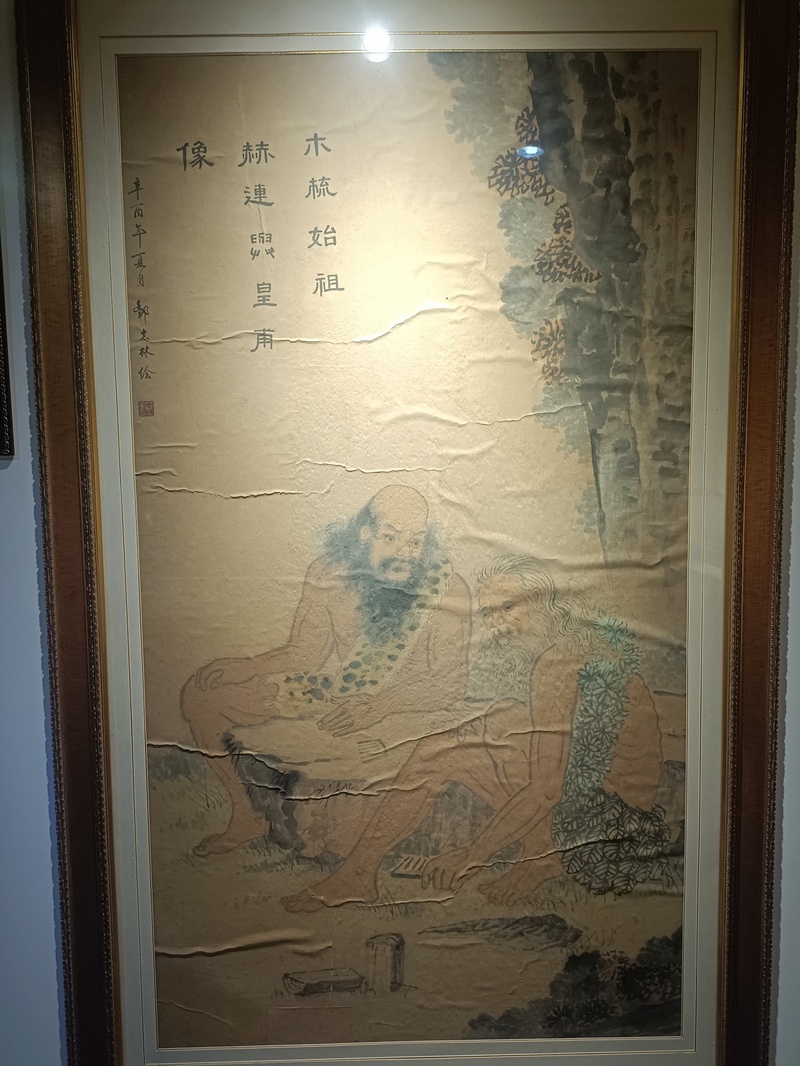

“传说炎帝身边有个能工巧匠赫连,用兽骨做成五指梳,后来皇甫继承了他的制梳手艺,两人被共同尊为这一行的祖师爷。春秋时期,小吏陈七子用毛竹板裂成一条条篦片清理头上污垢,季子听说后,让他开办作坊专制竹篦,陈七子就成了制篦的祖师爷。”在常州市龙城梳篦博物馆,梳篦市级非物质文化遗产继承人刘君苏将一段传说向游客娓娓道来。

这家博物馆位于运河边勤业路常州梳篦厂有限公司内,刘君苏今年已70岁,他是1972年进入常州梳篦厂工作的,对常州梳篦的往事如数家珍。

常州市龙城梳篦博物馆最早建于2001年,坐落在常州红梅公园内。为了更好地展示运河文化和工业遗存保护,2009年,常州市龙城梳篦博物馆作为常州市第一个工业旅游示范点,搬迁到运河边上。

梳篦是常州地区最具传统特色的手工产品,常州梳篦厂是中华老字号,梳篦也是国家级非遗。可以说,梳篦已成为常州的文化符号。

在博物馆内,一把木梳(仿制品)格外引人注目,原件为1973年在常州东郊古墓中出土,据考证是东晋末期的产物。这是目前发现得最早的木梳,已有1600多年历史。

“梳和篦,其实是两种器物。梳,主要用于梳理头发,选用黄杨、檀香、石楠等坚硬细密的木材,经过开齿、打磨、描烫等28道工序而成。篦,则是一种比梳齿密的梳头工具,多用于去除发间的污垢和虱子。制作原料主要为毛竹、牛骨和生漆,经过编楂、胶工、挫草、彩绘等73道工序,才能成为一件精美的艺术品。”刘君苏介绍说。

在博物馆,可见到各种梳篦制作的原材料和工具——黄杨木、竹片、雕刻刀、磨石等。制作梳篦从选料开始就极其考究:梳子要选300年以上黄杨木,篦子要选5年以上阴山毛竹。古代,梳和篦是分开制作的,一个作坊很少同时生产两种器物。

“扬州胭脂苏州花,常州梳篦第一家。”明代起,常州梳篦就被选为宫廷贡品,享有“宫梳名篦”之称。相传光绪年间,每年农历七月,苏州织造府官员都要到常州来定制高档木梳与篦子各60把,送往宫廷。李莲英为慈禧太后梳头用的常州产象牙梳,至今留存在北京故宫中。常州民谣唱道:“宫梳名篦,情同伉俪;延陵(常州古名)特产,花开并蒂。”清代,在常州西门、南门一带有几万人从事梳篦生产,如今这里依然保存有“篦箕巷”“木梳街”等地名。

从清代中期到民国时期,常州梳篦业几乎占据这座城的一半。其中老字号“真老卜恒顺”梳篦店规模最大,这是明朝天启年间就开设的一家老店。

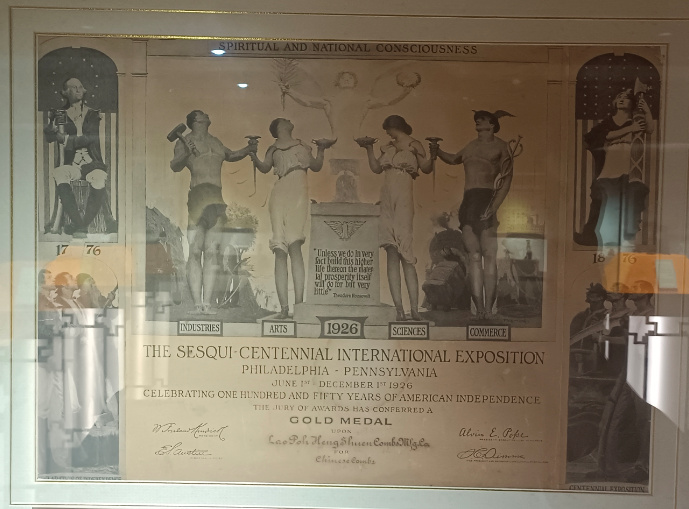

刘君苏指着两张泛黄的奖状说:“这两张英文证书具有里程碑意义——‘真老卜恒顺’梳篦被选送参加1915年巴拿马和1926年费城世博会,分别夺得银奖和金奖。”为保护自有品牌,“真老卜恒顺”梳篦传承人专门注册“白象牌”商标,并沿用至今。

在常州梳篦业近代的发展中,有常州梳篦四大家之说。在博物馆内,除了“真老卜恒顺”梳篦外,还展示着老王大昌、王大昌、汪义大等其他老字号的梳篦。

跟其他许多传统手工艺一样,常州梳篦业发展也曾面临考验。近些年,常州在旅游纪念品、文创产品等领域进行了一系列开发应用,创作出具有现代审美价值的梳篦作品。

在博物馆内,记者看到墙上挂有一巨大的装饰画,画上百花盛开,“蝴蝶”纷飞。“这不是蝴蝶,是木梳。”刘君苏笑着说。记者仔细一看,原来画上各种各样蝴蝶的形状全部是由木梳制成,逼真至极。

“过去梳篦是日常生活用品,现在既可以使用,也可以作为礼品或收藏品。”刘君苏说,常州的手工艺人们将仕女图、京剧脸谱、古常州市井百态等刻或绘在梳篦上,同时结合各地景点打造旅游产品。比如,为大连海洋公园制作海豚形状的木梳,为杭州雷峰塔制作白娘子的木梳,为南京夫子庙制作“秦淮八艳”木梳,为上海东方明珠制作的木梳也将景点巧妙嵌入其中。

在博物馆里,游客还可以看到各种各样的文创木梳:二龙戏珠、唐伯虎点秋香、红楼十二钗、西游记人物、四大才女……每件都栩栩如生,让人爱不释手。

精美的梳篦风靡东南亚,远销欧美地区。“许多国家发函、派员到常州梳篦厂定做高档特色梳篦,博物馆也在不断调整、展示最新文创产品,梳篦文化已成为宣传常州的一个窗口。”刘君苏说。

新华日报·交汇点记者 杨民仆 文/摄

视频 受访者提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版