6月初,常熟市南门坛上三角商圈古建筑修复现场,1997年出生的戴江南用撬棍将老旧的柱子拆下,将腐坏部分截断,留下完好部分,就地再利用。2016年,从常熟高新园中等专业学校毕业后,戴江南就进入常熟古建园林股份有限公司,跟随香山帮传统建筑营造技艺非遗传承人韩峰学习大木作技艺,如今已有八个年头。

在古建筑的修缮现场,这些青春的身影格外亮眼。这些“后起之秀”用技能和知识修缮着古建筑,让一座座古建筑渐次“苏醒”。

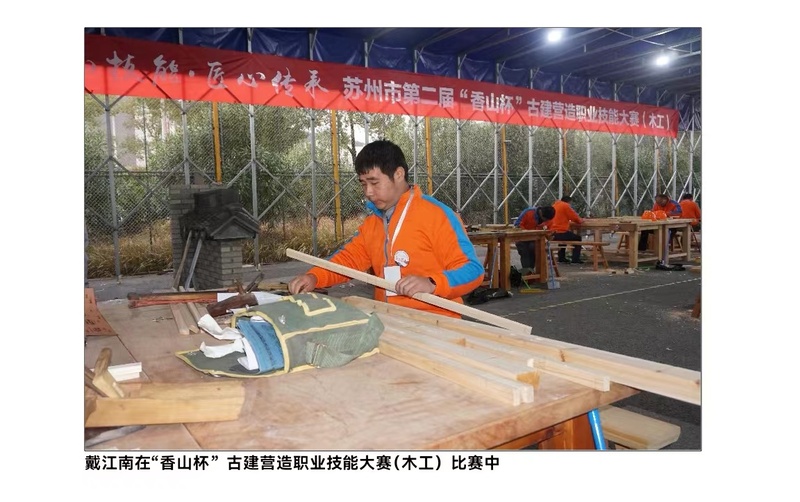

青春作伴,在古建修复中书写人生

戴江南的老家在常熟尚湖镇,镇上有不少老建筑,每看到家附近的老宅古庙,历经岁月侵蚀破败不堪,他就觉得惋惜,“要是我以后会修就好了!”他没想到这个梦想真的成了现实。

拜师仪式上,戴江南向师傅鞠躬敬茶,接过师傅赠送的木工工具包。他年纪不大,却爱琢磨,跟着师傅学习图纸翻样,扎料、勘探、安装,一步一个脚印练好基本功。

大木是木构架建筑的承重部分,由柱、梁、枋、檩等组成,大木作是中国传统建筑营造的核心技艺。大木作需要高空作业,古建修缮时,戴江南一天七八个小时站在脚手架上是家常便饭,一天下来全身酸痛难受。

戴江南说,修复古建筑其实比建新房子更难,因为所有修缮工序必须使用传统技艺,比如,正在修缮中的百顺堂,这座清代建筑是传统“穿斗式”木结构,硬山式屋顶,在修缮过程中,为了最大限度保护和利用木构件,木垫子、细毛刷、泡沫垫成了戴江南的新“武器”,尤其是局部补做时,还要多方核实,保持原汁原味,拆下来的旧地板、雕花连机都要重新利用。

古建筑修复不仅是一门技术活儿,还涉及建筑学、材料学、宗教文化等。学得越多,戴江南越觉得自己懂得太少。为了揣摩不同历史时期的古建文化特色,戴江南买了很多专业书籍,还主动往人迹罕至的地方钻。这些年,他的足迹遍布了安徽、重庆、河南等地。他见过古桥四季的模样,每到10月份枯水期,在桥边,可以清楚地看到桥基和水盘石。碰到感兴趣的老宅,他立马拍下来或者画下来,和书本上比对,研究修缮的方法。

几乎每次,戴江南和同事勘探古建时,周边的村民都会围上来,七嘴八舌地说着古建的历史,以及他们与古建之间的故事,这样的情感连接,令他很感动。早些年,他跟着师傅在河南商丘古城,修复了一个砖木结构的单檐四角古戏台,他觉得,这些古建筑从不是冰冷地站在那里,相反它们满怀温情,充满历史的温度。去年,他以游客身份去看他修复的古戏台,听当地人夸戏台修得漂亮,他表面不说什么,心里却比吃了蜜还甜。

如果说,大木作是中国古建筑的“筋骨”,瓦作则是“外皮”,白墙黛瓦,花边滴水,以及丰富的屋脊造型,它们都出自瓦作之手。

从苏州科技大学毕业后,1998年出生的孙一鸣加入了苏州园林股份公司,2022年,他为自己的职业生涯打上了“香山帮”的标签,成为了一名瓦作学徒。

“瓦楞再平直整齐些,戗角要和顺流畅些。”6月4日下午,苏州园林发展股份有限公司学训基地瓦作现场,孙一鸣在师傅张喜平的指导下,正在打磨建造一座六角亭。亭子飞檐高高翘起,苏州古建筑的轻盈尽在其中。

孙一鸣至今仍记得第一次爬上屋顶铺瓦的情景。那是浙江平湖的一个修缮项目,他在屋顶上都战战兢兢,很难维持平衡,师傅教他,在脚底垫上几块瓦,“身体重心前倾一点,”他这才站稳。如今,孙一鸣已然能在屋顶上身轻如燕,跟在师傅后面,麻利地铺设屋面瓦。

最近,孙一鸣还在钻研瓦作里的“堆塑”工艺,这是个非常细腻的技术活儿。孙一鸣说,苏式堆塑是表示古建筑等级的重要标志,苏州文庙的大成殿,屋脊两端的龙吻威严庄重,是苏州地区最高等级的建筑。一般庙宇、祠堂用鱼龙吻、哺龙脊、哺鸡脊。民居则采用纹头脊、雌毛脊、游脊,各种屋脊显示着房主的身份和地位。这些蕴含着香山帮几代手艺人绝活的非遗瑰宝,让孙一鸣深深沉醉,他表示自己这辈子就做古建营造了,择一事终一生,也是一件非常幸福的事。

传承创新,助力古建筑修复“出圈”

“90后”扬州小伙梁安邦在大运河畔长大,运河两岸承载着历史文化底蕴的古建筑,是他记忆中最温暖的存在。从同济大学、英国曼彻斯特大学毕业后,梁安邦选择回到家乡扬州,从事古建筑修缮工作,期待以更前沿的理念为大运河风光带注入新的活力。

在梁安邦看来,最好的古建修复,就是保留和修缮好历史积淀下来有价值的痕迹,让它以健康的状态重新融入现代生活。古建筑修复不光要“修旧如旧”,还要避免同质化的“量产型”修复,要因地制宜地为古建筑定制修缮方案。

两年前,梁安邦曾参与大运河畔普照寺的修缮,这是清末扬州建筑的典型。因年久失修,普照寺屋面渗漏严重,墙体也出现了局部倾斜,经过商议,他们决定采取“落架大修”的方式,对地面进行抬升,拆卸屋顶时,依次卸下瓦、望、椽、桁,分类码放编号,随后再一一复位。为了尽可能多地保留原有构件,他们大量使用墩接手法,把糟朽部分截断,替换同材质木头,再以榫卯方式连接起来,经过墩接的柱子,新旧衔接自然,兼具古朴性和耐用性。

入行近10年,梁安邦的理念也在不断更新:古建筑修缮不能仅凭经验做事,要建立在全面认知的基础上进行修缮,深入挖掘古建的历史价值、艺术价值、文化价值和社会价值,“让现代人更准确地了解历史,怀古思今,是古建修复最大的意义。”

这一点在他和团队对邵伯古堤修缮中体现得最为明显。邵伯古堤是运河历史上漕湖分离的重要见证,在前期勘测时,梁安邦关注到了周边丰富集中的历史资源:16条纵横交错的历史街巷,其中多条街巷与古堤相通;三门两室的船闸,体现了运河水工文化的活态发展;还有当地人因运河而生而兴的生活方式。“除了遗产本身,周围与之相关的环境也同样是遗产的重要组成部分。”出于这样的考虑,他们对邵伯古堤修复的同时,还串联起船闸、历史文化街区等诸多资源,既突出了水工文化特色,也展示了运河沿岸的风土人情。

古建遗产,是历史文脉的承载者,也是中国乡土记忆的见证者,年轻人为古建修复注入新的活力,不只是观念的更新,还有新技术的加持。

近年来,东南大学“古建医生”志愿服务团队研发了“智慧文保平台”,通过这一平台,团队在前期调研、测绘了解建筑现状的同时,布置传感器,动态监测古建情况,基于传感器数据提供修缮保护方案,力求在保留建筑特色的同时,让古建筑“焕然一新”。

东南大学建筑学院的陈柯如是其中的一名志愿者,她告诉记者,2017年,“智慧文保平台”首次志愿服务应用在红色老区——井冈山大仓村林氏祠堂上。当时,他们在学院老师的带领下来到大仓村调研,当地村民介绍,大仓村是毛泽东带领中国工农红军走进井冈山的第一站,这座祠堂正是他和袁文才会面的地方,是中国共产党历史上重要的地标。

为了修复好墙面斑驳、凋敝破败的林氏祠堂,志愿者们开展了为期两个月的驻村考察。为了推敲出更适合的修缮方案,他们找到当地工匠请教传统营造方法,在与村民的聊天中发现历史信息,还实地走访了菖蒲村、石屏村、江边村等附近15个村落,对当地古建进行调研测绘,对结构节点进行强度检测。发现60多栋古建筑中超过80%没有定期维护,出现一定程度的风险。

“古建医生”们以志愿服务的形式,将“智慧文保平台”植入这些古建筑,将古建保护的相关知识和技能讲给村民听,帮助村民对村落的古建筑实行长久监测保护。

陈柯如介绍,志愿团队目前汇集了结构、计算机等多专业人才,核心人员21人,累计招募大学生志愿者1563人,他们还自主研发构建了“面向重要建筑遗产的结构健康监测与数字化智能评估系统”,拥有独立自主知识产权,使非专业人士也能以较低成本完成对建筑遗产的实时监测、智能预警和动态评估。目前,团队上百次志愿活动遍及了9个省份,每年每栋古建预计减少专家巡检费12万元。

除了志愿服务,如何让更多普通人了解古建文化?毕业于英国伯明翰艺术设计学院的“90后”苏州建筑师夏于钧利用短视频分享自己在拉萨修复古建的经历,让更多人了解山川河湖之外的西藏人文景观。

2017年,受拉萨市政府委托,他参与了对吉崩岗拉康进行保护性升级改造,夏于钧将改造过程、藏式建筑特色拍成短视频在抖音上分享。有人说,透过他的镜头,看到了一座正在“生长”的古城,还有人特意来一趟拉萨,前往吉本岗艺术中心“巡礼”。未来,夏于钧还想记录1000座古建筑,用自己的声音和古老高原文明对话,把拉萨故事、古建文化分享给更多人。

传承之困,如何留住可触摸的“乡愁”

戴江南的师傅韩峰不满20岁就进入古建修缮行业,从学徒工算起,已经在这行摸爬滚打了20多年。这些年来,他凭借过硬的技术,成为了高级古建营造师,还主持参与了常熟三峰寺、苏州重元寺等重要工程。

韩峰来自常熟虞山,村子里祖辈都干建筑的行当,他15岁时就随父学技,成为木工“作头”。后来拜师古建木作大师蒋云根,传承起“香山帮”的优秀技艺。年轻时,他怕的是手上的木作功夫不够好,活干得不够漂亮,给师傅丢脸。可如今,韩峰最担心的一件事是:技艺传给谁?

韩峰告诉记者,他今年参与的古建修缮项目中,其中只有两名在30岁以下,大部分人在50岁左右,“见不着年轻人是古建工地的常态。特别是大木工这种要使大力的工种,更是年龄结构偏向老化。”

过去,香山帮技艺主要通过父带子、舅带甥等方式代代相传,几乎没人主动找韩峰学习大木作,直到2013年,公司和常熟高新园中等专业学校联合开办了古建筑木作专业班,这些学生毕业后充实到生产一线,韩峰才陆续收了几个徒弟,起初刚过来的20多个学徒,如今只剩下7个。

韩峰说,工作环境艰苦、工资待遇不高,有些年轻人干着干着就跑了。对于古建筑修复师,跟着项目出差,走南闯北是常有的事情,一个项目少则3个月,多则两三年,风吹日晒雨淋,很少有年轻人愿意吃这份苦。

在修缮技艺中,大木作已是待遇较高的工种,刚入行的年轻人按天计酬,平均每天薪酬200元,一个月干满30天就是6000元。大木作的修缮要在实践中慢慢领悟,“宋元时期的大木作较为雄健,清代的大木作则相对小巧”,韩峰说,各地区各年代古建筑风格不同,年轻人至少要五六年才能出师,出师后带团队出去,平均每天薪酬300元左右,这样的工资待遇不足以吸引年轻人。此外,目前文物建筑施工人员还没有纳入国家职业资格目录,工程招投标对于技艺高的修缮团队并无倾斜,这也在一定程度上限制了古建筑修缮行业的传承。

这20多年来,韩峰最自豪的是,将古建筑修复事业拓展到海外,2005年,他远赴澳大利亚汤斯维尔市建造了一个“常熟亭”,2010年,他把重庆知春院“复制”到了美国西雅图。每当外国朋友看到中国建筑的榫卯结构,好奇地问他:“真的是一个钉子都没有吗?”韩峰解释着,心里不由地升腾起一股自豪感。

他认为,古建筑修复的背后蕴含着中国传统的美学与智慧,需要有人将古建营造技艺传承下去。每次拜师仪式上,孩子们给师傅敬茶鞠躬,韩峰都会送给他们一个木工工具包,他觉得这是自己最珍贵的东西,也是对弟子最深重的嘱托。

东南大学建筑学院教授淳庆参与过苏州留园曲溪楼、南京明孝陵享殿、南京甘熙故居、无锡阿炳故居等多个全国重点文物保护单位的修缮设计。“古建筑修缮行业‘慢工出细活’,从业者成长周期长,收入不高,社会认可度还没有获得充分彰显。”针对古建筑修缮传承人的困境,淳庆认为,在提高薪资待遇、增强社会认同感的基础上,还要建立完善的人才培养体系,鼓励职业院校和高等院校开设相关专业,不仅培养懂得传统工艺的工匠,也要培养具有跨学科知识背景的修缮人才。此外,还要建立完善的职业发展路径和晋升机制,健全技能认证体系,吸引更多具有“古建情怀”的年轻人投身其中。

令很多人没想到的是,年轻人为古建行业带来的改变不止于修缮。在修复林氏祠堂后,东南大学的“古建医生”们和井冈山大仓村的缘分并没有结束。这些年轻人后来又回到村里,深入采访了荷花乡所辖6个村37位革命先烈的亲属,以口述史的形式挖掘革命先烈的光荣事迹,还运用专业所学,策划红色主题展览,设计红色教育课程,研发红色文旅路线,带动了当地文旅产业的发展。

6月初,村头的风荷廊桥荷花初绽,小桥溪流、山石相映,村庄被群峰环绕,民宿餐馆依山而建,茶楼酒肆傍水而营,村民们在家门口就能上班。在这些年轻人看来,古建筑修缮,不仅意味着要留住“老祖宗的房子”,更是要留下可寻找、可触摸的乡愁。

新华日报·交汇点记者 周娴

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版