交汇点讯 今年“5·18国际博物馆日”当天,南京博物院年度大展——“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”拉开帷幕。开幕一个多月以来,这一由南京博物院历时三年精心策划的大展在文博界以及文物爱好者、书画爱好者群体中引起轰动。由于珍贵展品太多,持续三个月的“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”计划进行两次换展。6月19日,“无尽藏”进行第一次换展,一批极其珍贵的宋元绘画、书法作品和观众见面。

展览策展人、南京博物院研究馆员、古代艺术部主任庞鸥说,苏轼是中国文人画理论的奠基人,他创造了最富特征与典型风格的中国画。苏轼的绘画审美趣味,形塑了中国画的基本性格,他的绘画艺术精神,使中国画发生了划时代的巨大变化;在书法方面,苏轼开辟了书法和书论的新途径,开创了具有自由意象和个性化的“尚意书风”,极大地丰富了书法的意态形象,增强了书法的艺术性、观赏性和表现力。

“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”展览以苏轼的书画艺术精神与实践为主旨,梳理其对后世中国书画发展的深远影响,用此线索串联起中国书画从宋代一直到清末的名家名作。展览展出从宋代到清代的书画作品150余件(套),包含80余件一级书画作品,其中更有30余件宋元时期作品。除了南京博物院自己的收藏外,更多的重磅展品来自故宫博物院、中国美术馆、上海博物馆、天津博物馆、辽宁省博物馆、无锡博物院、镇江博物馆等国内知名文博场馆。

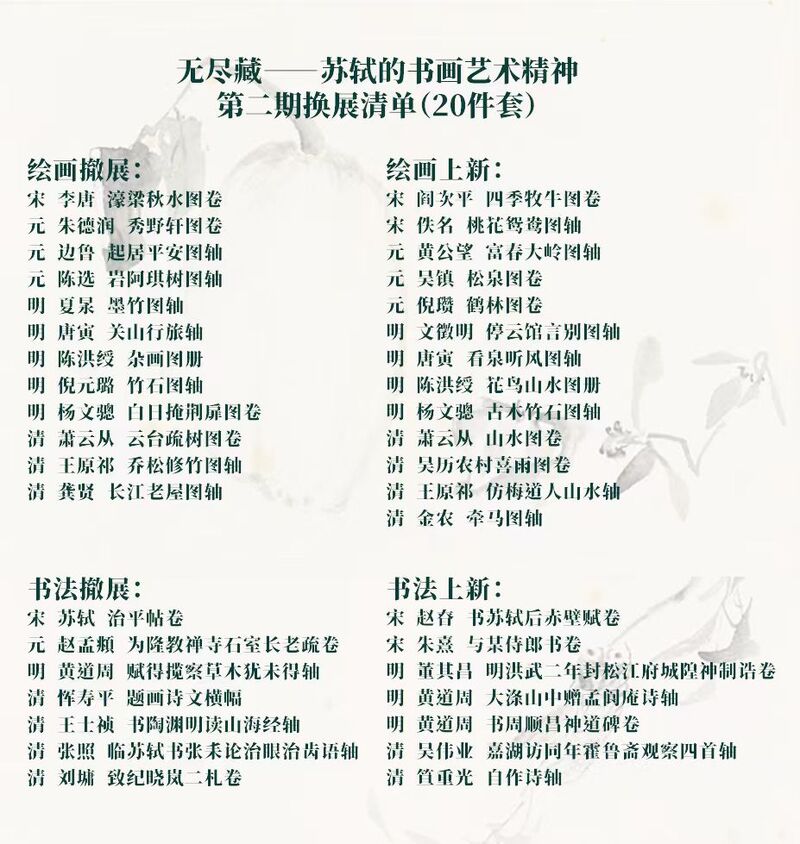

由于参与本次展览的作品太多,部分展出的宋元绘画作品太过珍贵、“档期”太短等原因,“无尽藏”展览采用换展方式。南宋李唐《濠梁秋水图卷》、元代朱德润《秀野轩图卷》、元代赵孟頫《为隆教禅寺石室长老疏卷》等十余件展品撤展,“上新”的则是绘画作品13件,书法作品七件,时间从宋代到清代,包括了阎次平、朱熹、黄公望、吴镇、倪瓒、文徵明、唐寅、董其昌、陈洪绶、吴伟业等历代著名书画家的作品。

此次上新的书法作品中,一件来自辽宁省博物馆的《后赤壁赋》引人注目。《后赤壁赋》绢本,草书,卷末未署年款,只钤“御书”“御书之宝”二玺印,书风十分接近辽宁省博物馆的另一件藏品——宋高宗赵构的《草书洛神赋》。有学者认为,这件《后赤壁赋》的书写者是宋徽宗赵佶,但此卷“此卷结体尤秀润”,与宋徽宗常见的“遒劲”书风有所不同。明代书法家黄本认为,《后赤壁赋》书写者是宋高宗赵构。著名书画鉴定大家杨仁恺先生也对这件珍贵的书法作品作过考证,他的观点是:《后赤壁赋》书写者是宋孝宗赵昚。目前,学界多接受杨仁恺的观点,将此卷书写者暂定为宋孝宗赵昚。但《后赤壁赋》的书写者无论是宋高宗赵构还是宋孝宗赵昚,有一点是肯定的:这两位前后继位的皇帝都是苏轼的“粉丝”,高度推崇苏轼诗文,生平也都有崇苏事迹可考。

由南京博物院收藏的南宋著名理学家朱熹所书的《与某侍郎书》也公开展出。苏轼是北宋人,朱熹是南宋人。专家介绍,对于苏轼的书法,朱熹的态度是“先抑后扬”。在淳熙三年(1176)以前,朱熹对苏轼书法以批评为主,言辞激烈,甚至有“字被苏、黄胡乱写坏了”的言论。淳熙三年之后,朱熹对苏轼的态度却发生180度的转变,他在一系列题跋和题记中,对苏轼其学、其人、其文和其书给予极大的宽容,甚至赞赏有加。

为何会有如此转变?论者认为,这可能与宋孝宗喜欢苏轼、朱熹阅历越丰富越能与苏轼共情、朱熹身边的理学家和文坛大家都推崇苏轼诗文书法等原因有关。其实,朱熹和苏轼其实共同点甚多,比如都认同“书以人传”,都推重颜真卿人品,都取法颜真卿等。朱熹的这件《与某侍郎书》为行草书手札,小字用笔率意、顺势而作、逸笔草草,从根本上说恰恰暗合苏轼等人大力提倡的“尚意”精神。

此次换展的绘画作品,也能反映出苏轼对后世画家的深刻影响。出生于江苏常熟的元代画家黄公望以《富春山居图》而广为人知。“无尽藏”特展此次“上新”的画作中,有一件南京博物院藏的黄公望《富春大岭图》。据介绍,《富春大岭图》也是黄公望传世经典名作之一,其创作时间约与《富春山居图》同时,绘画方法则与黄公望另一名作《九峰雪霁图》类似,所绘或许为富春江畔景致,或许为黄公望心中叠加复合的山水。《富春大岭图》是黄公望创作时人生境界与生存状态的体现,优游林下、寄情山水,虚和淡雅、从容不迫。

元代无锡籍大画家倪瓒存世的手卷形式山水画并不多,此次“无尽藏”特展新展出了中国美术馆收藏的倪瓒《鹤林图》。据介绍,《鹤林图》传承有序,明清文献中曾提及此图。从款识可知,此图是倪瓒为元末明初的道士周玄初所绘,其人会道教法术,其“天外呼鹤”与“祈晴祷雨”的法术为人称道。《鹤林图》所绘,应该就是周玄初“天外呼鹤”的事迹。“鹤”为道教中的仙物,“鹤”也寓意君子与隐士。苏轼也很喜欢鹤,他在《后赤壁赋》中借“孤鹤飞鸣”表达了高贵幽雅、超凡脱俗、自由自在的心境和超越现实痛苦的遗世精神。从这一点上看,倪瓒和苏轼是心灵相通的。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 宋宁/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版