你的声音,我们愿意听见;

你的关切,我们一同看见。

新江苏评论员 云柏

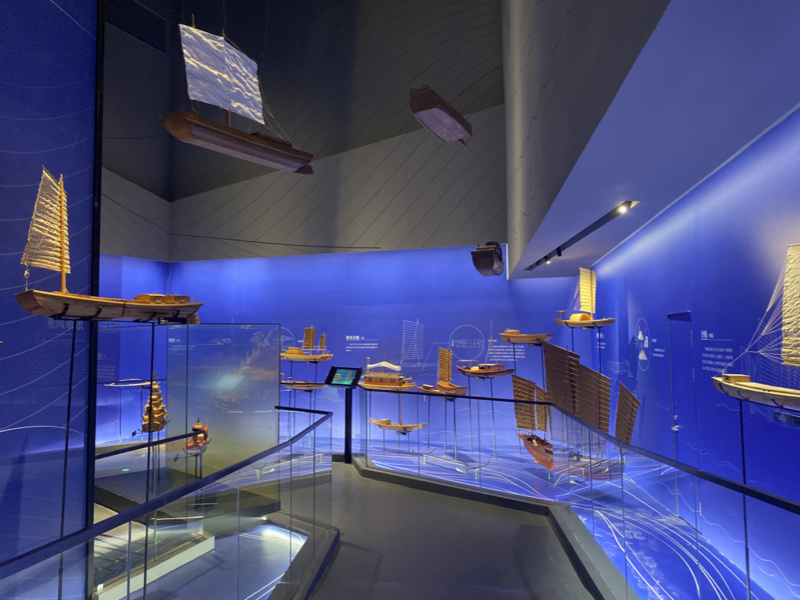

扬州中国大运河博物馆2号展厅写着这样一段前言:“运河上的舟楫,摇曳着从远方驶来。穿过春秋战国的烟火,载来诸子百家的争鸣。桨声帆影,汇通南北;河长水悠,化成人文。两千年,涵咏成一首壮阔的歌。”

如果将大运河2500年的历史比作唱不尽的歌,那2014年6月22日这一天,便是五线谱中的一枚重音记号。

“祝贺中国!”卡塔尔公主玛雅萨在第38届世界遗产大会上落下的木槌,声犹在耳。这一天,中国大运河被列入世界遗产名录,这一天,历时近十年的申遗路梦圆多哈,这一天,距今又是一个“十年”。

运河申遗,为何能在千载历史中刻下如此重要的一笔?

当我们俯瞰中国版图,北部横亘东西的长城与东部纵贯南北的大运河,仿佛在神州大地写下巨大的“人”字。但当巍巍长城以中华文明的雄伟标志屹立在世界东方时,同样为中华文明作出巨大贡献的大运河却在很长一段时间里被遗忘在历史的缝隙。直到世界文化遗产申报与保护的时代风云悄然而至,我们得以让世界“通过中国的运河,理解运河里的中国”。

大运河之于中国,是绵延千年的文化根脉,是贯通南北的交通要脉,也是蓬勃奔涌的经济动脉。千百年来,古老运河与沿岸人家日夜相伴,缔造无数商贾传奇,留下文人骚客平平仄仄的吟哦,也藏起弥散满城的民间烟火。

仅从中国大运河原点城市扬州而言,从邗沟开凿到康乾盛世,从广陵大镇到富甲东南,运河的流动带来融汇杂糅的文化风韵;江淮要冲、南北襟喉,河中樯橹如麻,岸上做买做卖,运河的滋养赋予这座城以源源不断的生命力。时至今日,扬州城依然与这条运河一道,于历史车轮中滚滚向前,相生相依、共荣共兴的故事仍在上演。

诚然,在大运河2500多年的历史流淌中,申遗成功的这10年短同一瞬。也正是在这片光零羽里,大运河从起源到发展的历史经纬被深深勾勒,周边文化遗产保护力度空前加强,这条世界上开凿时间最早、流经距离最长、规模最大的古代运河,正带着我们追问“何以中国”。

这10年,大运河沿线8省(市)共开展超过200项运河考古工作,60余项考古工作取得重要成果,其中7处入选年度全国十大考古新发现。从“超级粮仓”背后的隋代繁华到隋唐大运河开凿者隋炀帝的千古霸业,再到越地先民舟楫渡生的拼搏意志,大运河文化的内涵与价值得到进一步挖掘阐释,千年运河澎湃如昨。

这10年,大运河沿线省市全面建立河长制,水环境实行按月全面监测,水清岸绿、鱼翔浅底的美景重现大运河。与此同时,借助南水北调工程,京杭大运河实现百年来首次全线水流贯通,千里运河碧水长流。

这10年,大运河沿线各点段文物保护和非遗传习紧密结合,纤夫们高亢激昂的运河号子此起彼伏,地方戏里蕴着咿咿呀呀的乡土之意,运河大鼓再现金戈铁马万里沙场,扬琴声美荡涤两岸余韵悠扬,千年运河生生不息。

这10年,《大运河文化保护传承利用规划纲要》正式发布,大运河国家文化公园建设全面推进,江苏在全国率先制定出台大运河文化保护传承利用“1+1+6”规划体系,北京将大运河文化带建设纳入全国文化中心建设总体框架一体推进,浙江制定《大运河国家文化公园(浙江段)建设三年提质行动计划(2024—2026年)》……大运河保护传承利用不断开启新篇章,千年运河“今胜昔”。

站上大运河申遗成功十周年的新起点面向未来,人们期待着下一个十年、百年、千年……肩负“保护好、传承好、利用好”的时代使命,这条绵亘南北的千顷碧波必将在一代又一代人手中焕发新的荣光与希望。

运河上的舟楫,摇曳着从远方驶来。千年运河奔腾不休,正向着无比壮阔的未来……

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版