“风到了这里就是黏,雨到了这里缠成线……”

一首老歌,唱出梅雨中的江南。

每年6月下旬到7月上旬,随着西太平洋副热带高压的增强,西南暖湿气流与北方南下的冷空气相遇,在长江中下游地区交汇,形成准静止锋,并较长时间滞留在这一带。

这段时间,江南天气阴沉多雨,又因为时值梅子成熟的季节,所以,这漫长的雨季有了一个浪漫的名字——梅雨。

一

多情自古江南雨,诗中有雨,雨皆入诗。

“梅实迎时雨,苍茫值晚春。”这句话抒发着唐人柳宗元被贬谪时的心境,正好与梅雨季的烦闷感联系在一起。而到了宋代,随着经济重心南移,江南文人聚集,他们笔下的梅雨少了烦闷,多了独属江南的温婉宁静。

“一川烟草,满城风絮。梅子黄时雨。”贺铸写出了江南的婉约缠绵;“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。”赵师秀描绘出梅雨季节的亲切可爱;“梅雨细,晓风微。倚楼人听欲沾衣。”晏几道诉说着雨中悠然的心境……

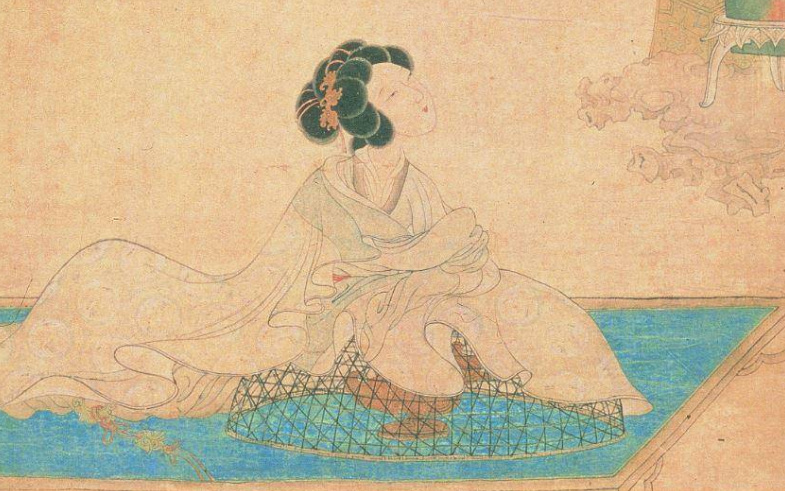

如诗如梦的梅雨,是江南“中式美学”的正确打开方式。在一代代文人的描摹中,梅雨逐渐构成了人们对“江南”意象的最初记忆。

江南,是“多少楼台烟雨中”的水墨丹青,是桨声灯影里带着“六朝烟水气”的秦淮河,是“君到姑苏见,人家尽枕河”的小桥流水,是雨巷里撑着油纸伞的“丁香一样的姑娘”……这些从小读到大的句子里,藏着无数国人少年时,对于“诗情画意”的美好想象。

梅雨的声音也是独特的,拨动着江南人的心弦。“春水碧于天,画船听雨眠。”韦庄这句话,诠释了雨中水乡的美,碧绿的春水,悠扬的船歌,伴着细雨中的梦,让人久久沉醉。

雨打芭蕉、雨浇荷叶,雨润竹林……一幕幕情境构成了自然的旋律,演绎着万物的生长与光阴的流转。“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。”雨声也融入江南人的生命历程,也见证着世事的起伏与变迁。

二

江南的“中式美学”也浓缩在建筑风格中。

江南的古典建筑融入了古人适应气候的生存智慧。明清时期,江南的大宅门往往是多进穿堂式,天气闷热,就把院内的几进门都打开,形成穿堂风。地面积水,可以设置“临时步道”。过去,在南京甘熙宅第,到了梅雨季,从堂屋进房门要安装木质踏步,与门同宽,可清洗,可固定,可拆卸……出入家门,都要经过这个踏步才能进房间。

江南建筑不仅有智慧,还充满迷人的艺术气息。小桥流水,亭台楼宇,青瓦白墙,在雨水的洗礼下,更加古朴典雅,颇具韵味。

在苏州古城,老民居、水码头、水踏步、石栏杆、过街楼、依水的桥,高高低低、曲曲折折,相映成趣。行人步履悠然,河道流水潺潺。在那丝丝细雨的浸润和晕染下,尽显朦胧之美。

江南水乡的建筑和建筑旁精心栽种的植物相映成趣,在雨丝的映衬下更具美感。苏州拙政园的听雨轩,是一处经典的赏雨点。轩前一泓清水,植有荷花、荷叶;池边种着芭蕉、翠竹,轩后也种植一丛芭蕉,前后相映。无论是细雨蒙蒙,还是急雨骤骤,都可以观赏到不同的意境。

“一生痴绝处,无梦到徽州”,在广义“江南”的概念中,徽派建筑是秀美山水间颇为灵动的一笔。徽派建筑中的水,讲究一“聚”。建筑的前院高深,天井居于庭院中心,一到雨天,四面的水便顺着屋脊缓缓流入天井,成为别致之景。

三

每逢梅雨季,晴日难觅。黏糊糊、湿答答的空气令人烦闷,但聪慧的江南人却能将这时节化为乐趣。

梅雨季空气潮湿,衣服容易有异味,古人选择了“以香熏衣”的风雅方式。“风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟。”著名词人周邦彦在溧水县做官时,遇到梅雨时节,便是用熏笼熏衣物。

宋代《陈氏香谱》详细描写了如何熏衣服:先将热水放在熏笼下面,衣服覆盖在熏笼上面,熏润之后,再将香炉放在熏笼下面,加以熏制,这样,衣服容易吸收香气。

雨季,食物容易在潮湿的空气中发霉,江南人用智慧,把“霉味”变成了美味,一道道各具特色的美食,化作记忆里浓郁的家乡的味道,令人着迷。

在浙江绍兴,人们把“霉食”做成人间至味。周海婴在《鲁迅与我七十年》说:“自从叔叔搬来后,我们的伙食从母亲的半广东半绍兴的菜式,变成彻底的绍兴口味了。记得日常总有霉干菜烧肉、霉千张、霉豆之类。”

霉干菜(梅干菜)是许多江南人的味觉记忆。一口梅干菜入口,味蕾便感受到了童年时潮湿的梅雨之味,旧巷、老灶、烟火,是雨季里来自温暖家庭的心灵慰藉。

江南人中更风雅的,可以饮一杯梅子酒,梅雨时的梅子褪去涩味,口味更加酸甜,用来煮酒或酿酒,更为清香。也可以和友人在雨中饮一杯茶,近看雨丝如缕,远望水墨青山,岂不快哉?

梅雨“中式美学密码”,蕴藏在江南人的生活艺术中,代代相传,生生不息。

梅雨时节,恰逢周末,不妨静静地感受和体验一番独属江南的古典中国美,让如诗如画的景色和深厚的文化底蕴,如这雨丝一般,润泽我们的灵魂和记忆。

新华日报·交汇点记者 李璞/文 邓宇轩/AIGC

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版