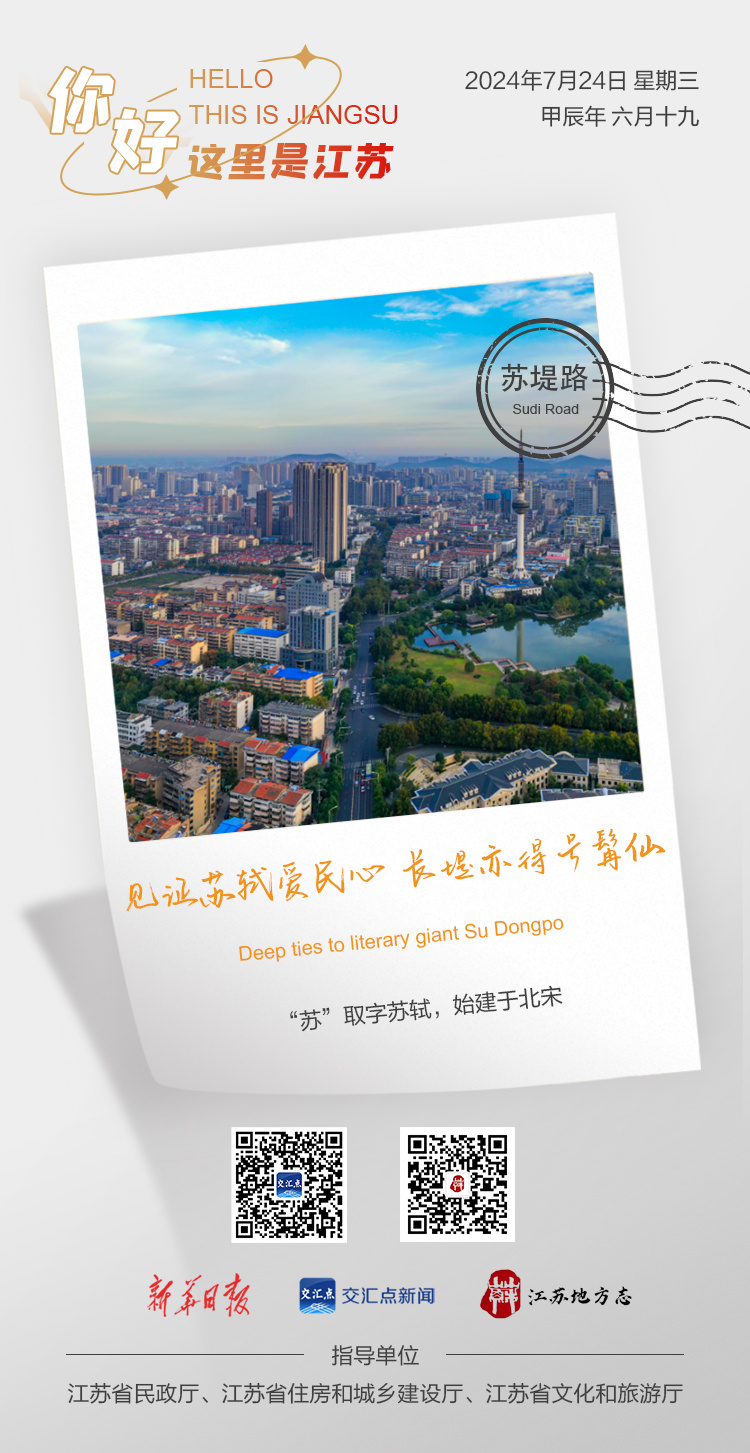

徐州苏堤路原为北宋时期苏轼带领居民修建的黄河防洪堤坝,明清时期多次重修。明正统年间,这条路名为“苏公堤”,明嘉靖年间更名为“苏堤”。

北宋熙宁十年(1077年),苏轼来到徐州任知州。是年夏季,洪水铺天盖地直扑徐州城下,苏轼急调5000人加固城基、高筑城墙。众人奋战70余天,洪水退去,城池安然无恙。苏轼抗洪中修筑的一条长堤起到重要作用,长堤“首起戏马台,尾属于城”,这便是最早的苏堤。

乾隆皇帝六下江南、四到徐州,曾两次参观苏堤,留下诗文两首。1762年,乾隆写下七绝诗《苏堤》:“通守彭城闻昔年,长堤亦得号髯仙。”意思是,苏轼(号髯仙)在彭城(今徐州)任职期间修建长堤,这条堤因此得名。1784年,乾隆又写一首七绝诗《苏堤》:“城外荒堤迹可寻,尔时太守爱民心。”以诗称颂苏轼爱民之心。

20世纪80年代,附近居民称苏堤为“高头”,它是一条土质大堤。堤身最高处位于云龙公园南墙一带,有三米多高,此段大堤是苏轼当年筑堤护城留下的遗迹。

1958年,徐州计划修建云龙湖水库,为安全性需要,在苏堤南侧新建八一大堤。此后,苏堤卸下防洪御水重任,被改造成城市主干道,并改名为“苏堤路”。

整理:刘春

部分史料由徐州市政协文史研究员于克南提供

封面图供图:江苏省摄协会员、徐州市摄协理事高刚

设计:葛逸潭

翻译:卫鑫

鸣谢:徐州市泉山区档案馆、徐州市泉山区地方志办公室

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版