近日,微博话题“教师在产假期间被公示解聘”直冲热搜榜第一,引发广泛关注。

据媒体报道,7月22日,在福建省厦门市海沧区晨昕学校任教近5年的教师小陈称,自己在产假期间接到学校的考核通知——她在7月7日参加了学校的编外教师考核,当天下午3点多,小陈接到学校电话,告知她和另一位老师的成绩并列倒数第二,小陈被公示解聘。

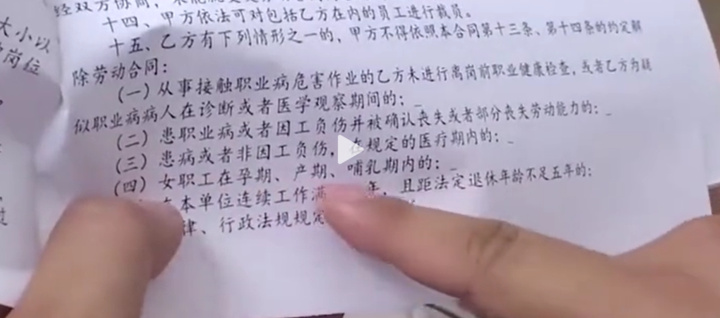

小陈的丈夫拿出劳动合同表示,合同上写明了,女职工在孕期、产期、哺乳期内的,不得按照合同的第十三、十四条的约定解除劳动合同。

海沧区教育局工作人员表示,会批评学校,接着让他们把公示先撤掉。小陈也表示,12345平台有来电回复,称学校又不会解聘她了。但对于学校为何这么做,小陈说,目前没有负责人跟她解释,她也会走劳动仲裁来保护自己的合法权益。

看过报道,不少网友疑惑,女性职工在产假期间被要求参与考核,甚至被公示解聘,这事儿真的合法吗?

“根据《女职工劳动保护特别规定》及《劳动合同法》的相关规定,女职工在产假期间应享受充分的休息和保障,不应被要求参加考核或完成其他工作任务。除非这些任务是基于医疗或紧急工作需要的,且得到了女职工的同意。因此,学校要求小陈在产假期间参加考核可能不合法。”康德智库专家、北京盈科(上海)律师事务所陈元律师告诉潮新闻记者。

陈元指出,教师小陈的劳动合同中,关于不得在孕期、产期、哺乳期内解除合同的条款具有法律效力,“这是劳动合同的重要组成部分,旨在保护女职工在特殊时期的合法权益。如果学校单方面违反此条款解除劳动合同,将构成违法解除,需承担相应的法律责任。”

记者注意到,小陈是一名编外教师。那么,在法律保护方面,编外教师和编内教师是否会有不同?

“在面临解聘时,编外教师和编内教师都享有基本的劳动法律保护,包括不得因特定原因(如性别、怀孕等)被歧视性解聘。”陈元补充称,具体细节可能因地区、单位性质及合同条款而异,但总体上,两者在孕期、产期、哺乳期内应享有同等的法律保护措施。

对于事件中该学校对小陈公示解聘后又撤销公示,陈元表示,学校的公示解聘在未经正式法律程序确认前,其法律效力是待定的。如果公示内容违反了法律法规或劳动合同约定,女职工有权提出异议并要求撤销。学校作为公示发布者,有权在一定条件下(如公示错误、未经核实等)单方面撤销公示,但需承担相应责任。

据报道,小陈打算通过劳动仲裁维权。陈元指出,小陈需要准备的材料和证据包括但不限于:劳动合同、产假证明、考核通知及结果、学校公示解聘的通知、与学校的沟通记录、工资单及银行流水等证明劳动关系及经济损失的证据,“此外,她还需要准备关于自己合法权益受到侵害的陈述和证据。”

如果小陈被认定为非法解聘,她就可以要求恢复劳动关系、支付违法解除劳动合同期间的工资收入损失以及相应的赔偿金(通常为经济补偿金的两倍)。此外,小陈还可以要求学校支付因维权产生的合理费用。

同时,学校可能面临支付赔偿金、恢复劳动关系、公开道歉以及承担女职工因维权产生的合理费用等法律责任。此外,学校还可能受到相关行政部门的处罚,如警告、罚款等。

陈元指出,根据《女职工劳动保护特别规定》及相关法律法规,女性职工在孕期、产期、哺乳期享有不得被解雇、降低工资、调整岗位等歧视性待遇的保护,享有生育保险待遇以及产假、哺乳假等休假权利。

“如果女性职工在孕期、产期、哺乳期的合法权益受所在工作单位损害,可以与用人单位协商、向劳动监察部门投诉,或通过申请劳动仲裁、提起诉讼等方式维权。在维权过程中,应保留好相关证据并寻求专业法律帮助,以确保自身权益得到有效维护。”

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版