纵贯南北,融古汇今,3000多公里的大运河沿线是中华文明重要发祥地之一。中国社会科学院学部委员、中华文明探源工程首席专家、中国考古学会原理事长王巍做客本届大运河文化发展论坛,以“大运河南半部地区文明的起源和形成”为题发表主旨演讲。他详细列举了近几十年来大运河南半部沿线的一系列重要考古发现,系统性地梳理大运河南半部地区文明的起源和形成。

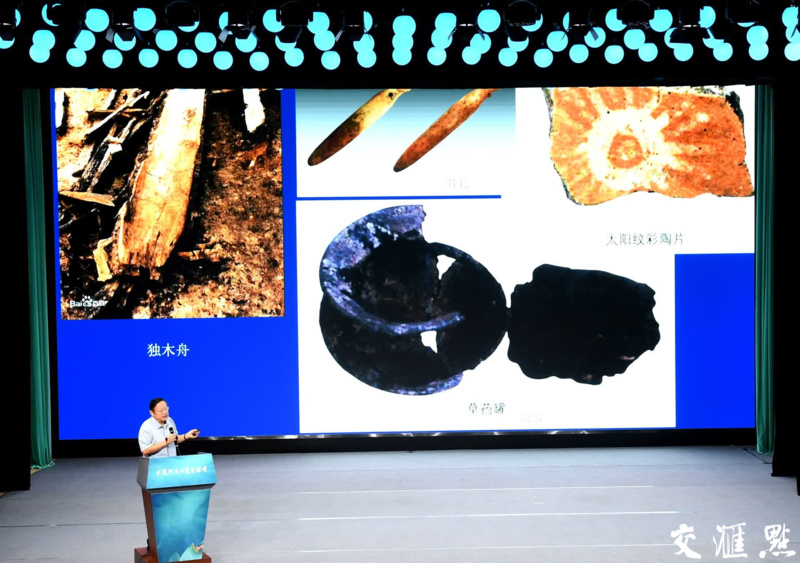

王巍用“万年奠基”一词来形容大运河南半部地区历史的久远和文明的绵延。他介绍,早在距今11400年到8600年的上山文化中,就已经有了稻作农业的出现,考古学家在对浙江省浦江上山遗址的考古发掘中,发现了1万多年前的栽培稻,证明大运河流过的长江中下游地区是水稻的发源地。水稻的栽培也是中华先民对人类文明作出的杰出贡献;距今约9000年的浙江义乌桥头遗址也是一处长江下游的稻作农业村落,这里出土的红色彩陶,上有白彩符号,证明了先民已有精神方面的追求;在杭州萧山,距今8500年到7000年的跨湖桥遗址上发现了独木舟、草药罐、太阳纹彩陶罐等遗物,证明了先民的精神生活进一步丰富。

贾湖骨笛吹奏的悠扬乐曲,将观众的视线从浙江转向河南。王巍介绍,在大运河南部沿线,河南舞阳的贾湖遗址(距今约8000年)非常重要,那里发现了迄今为止最早的酒、最早的象牙骨板、最早饲养的家猪。贾湖遗址还出土了8000多年前的龟甲,其上的契刻符号、被认为可能是甲骨文的祖源;发现了32支骨笛,其中17支较为完整,是世界上最早的七声音阶骨笛。更令考古学者感兴趣的是,贾湖遗址墓葬中发现的绿松石陪葬现象,证明随着生产的初步发展,已出现最早的社会分化现象。基于以上种种发现,王巍将“贾湖文化”称为淮河流域史前文化的第一个高峰。

浙东运河是中国大运河的重要组成部分,距今7000年到6000年的河姆渡遗址就位于浙东运河之滨。王巍介绍,河姆渡在稻作农业,陶器、玉器、漆器的制作,干栏式建筑的建造等农业和手工业生产方面,已有较高程度的发展。在余姚施岙遗址发现的河姆渡文化水稻田,其面积之大令人惊叹。河姆渡的玉玦、玉管、玉珠等玉器上装饰着双鸟负日等奇幻图案,代表了先民对客观世界的瑰丽想象。

马家浜文化是长江下游地区的新石器时代文化。在大运河流过的苏州地区,多个马家浜文化遗址引人关注。在苏州园区草鞋山遗址,发现了距今6000年前的水稻田。在苏州昆山西部的绰墩遗址,考古学家不但发现了马家浜文化时期的水稻田,还清理出与水田相关的蓄水坑、水井、水沟、水口等排灌系统,再一次证明了距今6000年前,长江下游地区的稻作农业取得显著发展。

距今约6000年—5300年的崧泽文化,上承马家浜文化,下启良渚文化,也是大运河流过的长江下游和太湖流域的重要文化阶段。王巍重点介绍了张家港市的东山村遗址,这是一处距今5800年至5600年的崧泽文化聚落遗址,其中的九座高等级大墓是首次在长江下游地区发现贫富分化严重的高等级大墓,为良渚文化高度发达的文明找到了源头。“东山村遗址证明了距今5800年前后,今天的长江下游已开始了文明起源的进程,出现了掌握军事权力和祭祀权力,占有大量财富的权贵阶层,当时的社会显露出文明的曙光。”

讲座中,王巍还分析了安徽含山的凌家滩遗址,这是我国发现的史前时期随葬品最丰富的大墓,距今5500年—5300年,其中的几座权贵墓葬,共出土玉器近千件,包括各种武器,以及与早期信仰相关的玉龙、玉鸟、玉虎、玉龟等,说明墓主掌握了军权和祭神权。近几年在凌家滩遗址上发现的3000多平方米大型建筑遗迹,也暗示着文明的重要进程。

杭州是京杭大运河的南起点。1936年,首先发现于杭州良渚的良渚文化,是距今5300年—4000年前后的新石器时代晚期文化。良渚古城遗址是长江下游史前时期最大的新石器时代遗址,也是我国目前唯一的史前世界文化遗产。

王巍介绍,良渚古城在杭州余杭,但良渚文化遗址却分布遍及整个钱塘江流域和太湖流域,很多已经发掘的遗址,就位于大运河之畔,比如,1956年发现的苏州吴中张陵山遗址,就是良渚文化早期的重要遗址,在那里发现的良渚文化墓葬中出土的玉琮、玉璧、玉瑗、玉镯、玉佩等,具有良渚文化早期的特色。一件良渚玉镯外壁雕刻有兽面纹饰,是良渚文化典型兽面纹玉琮的前身。1973年发现的苏州草鞋山198号墓葬,堪称最早发现的良渚文化大墓,随葬品非常丰富,墓主可能是草鞋山一带“早期国家”的统治者。在昆山赵陵山良渚文化墓地,考古学家们也有丰富收获,在这里首次发现有人殉人祭现象的良渚文化大墓,对总体认识良渚社会具有重大价值。

讲座中,王巍介绍了对良渚古城考古发掘的最新成果。他介绍,目前已经探明,良渚古城的内城,东西长1500—1700米,南北长1800—1900米,近300万平方米,相当于四个故宫:在良渚古城北侧,最新发现了修建于约4800年前的巨大防洪水坝。良渚水坝系统可能兼有防洪、运输、用水、灌溉等方面的用途;在良渚古城外围还有一道外郭城,人工堆筑而成,合围面积达630万平方米,相当于八个故宫。良渚古城具有完整的都城结构,由内而外依次为宫城、王城、外郭城和外围水利系统,成为中国后来都城结构的滥觞,也证实良渚已处于早期国家阶段。

王巍总结道,良渚古国稻作农业发达,拥有8万平方米(相当于10个足球场)的稻田;手工业技术发达、分工精细,高端手工业(如琢玉等)已专业化;良渚玉器花纹复杂精美、主题一致,表明良渚社会信仰的高度一致;良渚呈现贫富贵贱分化悬殊的社会结构,已分化为不同的阶级;良渚内城面积达300万平方米,外郭城面积达630万平方米,是同时期世界上规模最大的城址;以王为核心,良渚建立起覆盖整个社会的控制网络,说明良渚形成了比较稳定的具有强制性公共权力的区域性政体——国家。因此,完全可以断言,良渚已进入了文明社会。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 丁叮 陶蓉/视频 余萍 蒋文超 郎从柳/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版