图①:西汉“蟾蜍玉兔”瓦当。西安秦砖汉瓦博物馆供图

图②:唐代宝相花纹月饼。新疆维吾尔自治区文化和旅游厅供图

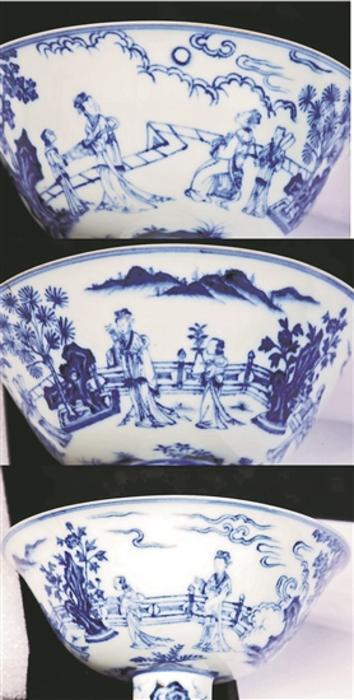

图③:明青花瑶台赏月图瓷锺三组人物图像。湖北省博物馆供图

工人日报客户端 一轮明月,寄托着中国人几千年的团圆情感。嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药……这些中秋时节耳熟能详的故事流传甚广,也被古人刻画在了一件件精美的文物里,留在时间的长河中。

在西安秦砖汉瓦博物馆,有一枚西汉时期的“蟾蜍玉兔”瓦当,这枚瓦当是国家一级文物,也是西安秦砖汉瓦博物馆的“镇馆之宝”之一。瓦当直径22厘米,左侧为一只玉兔,右侧为一只蟾蜍,外围布满桂树树枝。瓦当上的玉兔不同于常见的卧兔形态,而是后肢站立,前肢上伸,双耳后竖。制作者捕捉到兔子腾空奔跃的动感一瞬,整体形象带有蓬勃旺盛的生命力。另一侧,起跳的蟾蜍也活灵活现,它圆目突起,大腹鼓圆,四肢曲张,造型生动传神。

西安秦砖汉瓦博物馆馆长任军宜曾表示,这枚瓦当出自陕西省西安市汉长安城建章宫遗址,“大”是它最大的特点,汉代瓦当大多直径15至16厘米,而“蟾蜍玉兔”瓦当直径超过20厘米,是西汉瓦当中的精品。“可以想象,月圆之时,汉代宫廷之中,古人在‘蟾蜍玉兔’瓦当的屋檐之下饮酒对月的场景。千百年来,中国人对‘但愿人长久’的美好寄寓、‘天涯共此时’的盎然意趣从未改变。”任军宜说。

自古以来,赏月、吃月饼承载着人们对于阖家团圆、幸福美满的美好愿望。那么,古人是如何赏月的,他们吃的月饼又长什么样?一系列问题在文物中也能得到解答。

在湖北省博物馆,明青花瑶台赏月图瓷锺就刻画了一番唯美的赏月意境。据了解,这件瓷锺于2001年出土于湖北省钟祥市梁庄王墓,现陈列于“梁庄王珍藏——郑和时代的瑰宝”展厅的中心位置。走近明青花瑶台赏月图瓷锺,细看白釉光洁肥润,青花温婉如丝。瓷锺外壁的“瑶台赏月图”,绘有远山、祥云、花草和三组人物,图中人物遥望同一轮明月,沉醉于皎洁的月色之中,反映了中秋节祭月、拜月、赏月这一习俗跨越千年的传承。

中秋佳节吃月饼,既是品尝美食,也是传承文化。在新疆维吾尔自治区博物馆,一块唐代宝相花纹月饼正在被市民游客们围观,这是目前国内发现的唯一一件唐代月饼式食物文物。新疆维吾尔自治区博物馆文博副研究馆员孙维国介绍,唐代宝相花纹月饼以小麦粉为原料,模压成型,烘焙而成,反映了唐代人们高超的面点制作技艺。吐鲁番气候干旱、降雨较少,可以使水分迅速蒸发而不变质,这就使得大量的文物,尤其是食品得以保存至今。此外,专家们根据同时出土的文物推测,这块月饼的馅儿里可能含有核桃、枣、葡萄等。

中秋佳节,皓月当空。在各大博物馆的藏品中追寻中秋的踪迹,遇见文物里的中秋往事,品味古人的中秋节俗。我们得以发现,一件件文物中,体现着人们对中秋文化的传承和对美好生活的向往。(记者 赵欢)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版