前不久,我市印发《南京市建筑领域碳达峰实施方案》,目标到2030年,绿色低碳发展政策及技术体系全面建立,低碳建设和生活方式普遍形成。绿色低碳转型取得积极进展,建筑能源利用效率和碳减排水平显著提升,实现2030年前全市建筑领域碳排放达到峰值的目标。

眼下,南京在城市更新、基础设施建设、绿色低碳社区打造、高品质绿建发展等方面已开启探索模式,并形成试点项目和应用场景。日前,记者对部分项目进行走访,了解建筑领域究竟如何落实减碳。

全方位追求减碳

城市更新、城市生命线保护多场景智慧又精细

在城市,无论是老旧建筑更新、基础设施建设还是打造能够蓄水的“海绵”城市,都是在都市层面努力减少碳排放。

省建科院红山院区是南京城市更新第四批项目中的代表,该项目的特色是统筹运用了改、拆、建三种形式,将老厂房“激活”。据了解,原先的厂房是结构实验室,由于场地小、设备旧,已被闲置,而通过建筑理念的升华,更新后的建筑将实现绿色建筑三星、健康建筑金级、近零能耗建筑的目标。

省建科院红山院区打造了拆除、建设、运行、再生四阶段全生命周期的绿色低碳建筑。在拆除环节,很多既有构件在新建筑中获得“新生”,建设单位对原结构屋架、吊车梁、柱、红砖等进行详细的质量检测,确认工作状态良好、有再利用的可能性后,做到既有构件和材料能用尽用,延续场所记忆。拆除的红砖在新建筑中作为维护结构,用作非承重墙;原车间里的反力墙成为院标;原车间里的行车轨道切断后用作园区内的苗圃、坐凳;老柱子切片后铺在外面道路上用作道板。

在新建项目中,屋顶花园顶部和南立面的窗台下装有单晶硅光伏板,在三楼,有一个采光天窗,既能透光,还能发电。天窗应用碲化镉光伏发电玻璃,这是一种光伏建筑一体化技术,这样天窗既能采光,又能发电。减少室内照明能耗的同时增加光伏发电量,一举两得。通过这项新技术,建筑每年可发电20万千瓦时左右,占整栋建筑用电量的三分之一。依托装配式建筑技术,项目在施工过程中引入楼梯、内外墙板、幕墙等多种预制构件,装配率达到45%以上,进一步提高施工效率。

除了建造时考虑节能降碳,投用后,省建科院将使用智慧运维系统实现精细化智能化管理和行为节能。比如办公室没人灯却忘了关,系统检测到会自动关灯;开了空调又打开窗户,系统会自动关闭窗户。在运维上,系统将通过数字孪生、能源监管、环境感知、设备联动等技术,让建筑达到最佳运营状态。

据测算,经过更新,省建科院红山院区建筑综合节能率可达到86%,最终将形成可感知、可体验、可实证、可推广、可复制的城市更新路线,成为碳达峰碳中和领域重大科技示范工程。

前不久,我市举办“新质城建”应用场景专题发布会,会上展示了无人驾驶城市交通智慧巡检机器人、一对一管控智慧运维路灯,这些新技术在实现节能减碳的同时,有助于打造智慧城市、品质城市,尤其在城市生命线工程安全建设方面,市城建集团依托智慧工地监管平台开发了城市生命线防第三方破坏平台,利用地下管线数字地图、大数据、人工智能、云计算等新技术,综合运用各类前端物联感知设备和算法模型,结合管线施工破坏的常见要素,通过预警,加强施工过程中对管线的保护,减少破坏的发生。

2024年度江苏省海绵城市示范项目近日公布,我市生态科技岛高级中学等6个项目榜上有名,为推进我市乃至全省海绵城市建设提供生动示范样板。自入选全省首批海绵城市建设试点城市以来,我市将海绵城市建设理念融入各类项目,在建成区达标面积和项目建设质量上均取得较好成效。截至2023年底,我市约38%的建成区面积达到海绵城市建设要求。在2023年度、2024年度省级海绵城市项目评选中,我市累计20个项目获奖,获奖质量和数量上在全省均处于领先水平。

居民身边感知减碳

破解新能源车充电难题、光伏发电“充实”驿站

在居民身边,一个个减碳的生活场景正在形成。

“这里不仅能给车充电,还有地方休息,我经常在这里歇歇脚。”在秦淮区光华路街道四方新村小区,网约车司机李先生给车充上电后,自己走进一旁的能量驿站喝口水、给手机充电。

在四方新村小区,有个“光储充一体化综合能源站”,是全省首个老旧小区智能充电站。据了解,四方新村小区建成已有二十多年,有5200户居民,随着新能源车的普及,不少居民开上了新能源车,但是去哪儿充电成了难题。社区一位负责人说,以前最近的一处充电站离小区大概有两公里,自从小区有了充电站,下楼散个步的工夫,就可以把电充满了。

老旧小区充电难的原因在于停车位紧张且车位产权不固定,用电容量也有限,很难普及充电桩。针对这种状况,国网南京电动汽车服务有限公司和光华路街道充分利用小区内的废弃垃圾场,联合建造了“光储充一体化”智能充电站。记者在小区内看到,充电站的顶部铺满了光伏板,国网南京电动汽车服务有限公司项目经理介绍,“光储充一体化”是指由光伏发电、储能、汽车充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式。充电站建有1套装机功率为30千瓦的光伏雨棚,全年可提供约3万千瓦时绿色电能,配有两套240千瓦—200千瓦/261千瓦时(一机四枪)的海绵储充柜,充电总功率480千瓦,可同时为8辆新能源汽车快速充电。

在日间,光伏顶棚发出的电能会优先供给车辆充电,余下的电能存入储能系统,并在充电高峰期向充电桩送电协助支撑电力负荷。周边社区居民的车辆、社会网约车都可以来这里充电。充电站旁建有能量驿站,市民在充电时可在驿站内休憩,驿站内空调所使用的电能也来源于光伏。

作为江苏首个老旧小区“光储充一体化”智能充电站项目,四方新村小区充电站的成功投运,对推动江苏“光储充一体化”试点应用、助力“双碳”目标实现具有重要意义,目前建邺区、江宁区、高淳区等都在“考察”该项目,计划引入这种智能充电模式。

“现在交水电费可以去村里的数字零碳电力驿站,再也不用跑到街上,很方便。”日前,刚从村里数字零碳电力驿站回来的桥李村村民王阿姨一回到家,便给左邻右舍说道。王阿姨口中的“数字零碳电力驿站”是江苏省内首家数字零碳“村网共建”电力便民服务示范点,建立在高淳区桠溪街道桥李村新时代文明实践站内。该驿站集“数字化、零碳、政企网格共融”服务于一体,也是该村为满足村民需求打造的“网格+公共服务”融合服务创新模式。

以“零碳服务”为导向,电力驿站配置光伏车棚、屋顶光伏、智慧路灯、储能装置、全电厨房、充电桩设备,同时搭建“光储充”一体化运营检测平台,实现“微网”数据实时监测调节,绿色能源自发自用,形成“数字化零碳”电力便民服务示范效应。驿站位于村委会内,村民来办事的时候,可以顺便给电动汽车或者电瓶车充电。桥李村党总支书记戴文韬告诉记者,驿站的屋顶铺设了50平方米的光伏板,安装250千瓦时的储能箱,光伏产生的电可供村委会办公、光伏车棚和充电桩使用。“最直观的感受是村委会现在不用交电费了,往常每个月电费在600元至1000元左右,现在这笔费用省了下来。”

记者采访中了解到,华能南京高淳新能源有限公司正在建设渔光互补综合项目,将光伏电站和高淳区桠溪街道的青虾养殖特色产业相结合,形成“上可发电、下可养殖”的发电模式。目前正在打造的一期项目约1000亩,70兆瓦。

推动全生命周期减碳

发展近零能耗建筑、节能改造既有建筑

建筑从施工到运维、拆除,都是碳排放“大户”,南京通过推进装配式建造、智能建造、发展高品质绿建、对既有建筑进行节能改造等方式,全力减少碳排放。

在鼓楼区湘江路和漓江路交叉路口,一座新的校园正在“生长”,这是二十九中新校区,校园内,有一座江苏省近零能耗示范建筑——风雨操场与食堂。

记者从建设单位新厦集团了解到,该建筑地上4层、地下1层,1—2层为食堂,3—4层为风雨操场,食堂部分结构体系为钢筋混凝土框架,风雨操场采用钢木结构,大跨度屋面采用预应力张弦梁。设计单位南京长江都市建筑设计股份有限公司设计师介绍,风雨操场与食堂已经获得由中国建筑节能协会颁发的近零能耗建筑认证。如何实现这一目标?该设计师说,建筑墙体和屋面采用了保温隔热性能优异的材料,加上节能外窗,一起构建了高效围护结构热工体系。屋顶上铺设了1020平方米的光伏板,每年可发电17万千瓦时,供风雨操场、地下车库和地面公共走道照明使用,经测算,每年可减少约100吨碳排放。光伏怎样才能得到有效利用?二十九中新校区创新采用光储直柔技术,“由于天气变化,光伏不太稳定,我们设置了储能电池,局部采用直流配电,日照充足的时候将多余的能量储存起来,实现对光伏资源的智能调配,提升光伏就地消纳的能力。”设计师说。

对建筑来说,大量的碳排放来源于建设过程。风雨操场与食堂属于装配式建筑,项目采用了预制楼板、预制内隔墙,“三板”应用比例近65%。通过采用装配式建造,减少了现场湿作业,节约了人力。建筑采用的钢结构从全生命周期来看,属于可回收利用材料,可循环使用;张弦梁采用木质材料,本身属于低碳建材。建筑内部使用高效的机电设备,设计师解释道,风雨操场与食堂在常规空调新风系统里增加了热回收设备,冬季和夏季室内空气排出去的时候,通过热回收技术将冷量和热量保存,以此减少能耗。除了近零能耗建筑示范之外,该建筑同时达到了三星级绿色建筑标准。

在鼓楼公园对面,绿树掩映中,有一座采用低碳技术改造成为超低能耗的建筑——锦上.OCC世界文学之都会客厅(以下简称“锦上.OCC”)。

据了解,锦上.OCC原先是一座已空置的茶餐厅,原建筑建成于2001年,此次改造后总建筑面积2321.85平方米,该项目按照既有建筑绿色改造三星级、超低能耗建筑标准开展能效提升改造,大幅提高围护结构节能保温性能和气密性能,采用高性能多联机、新风热回收、太阳能光伏、空气源热泵热水机组、节水器具、节能灯具、能耗监测系统等技术和设备,盘活存量资源。

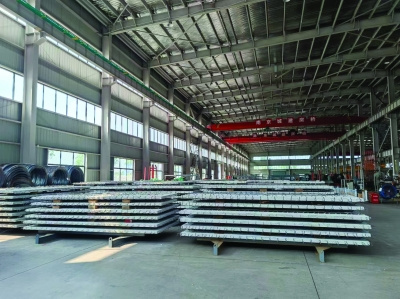

大体量的厂房同样可以通过利用可再生能源实现减碳。在南京经济技术开发区,南京天加能源科技有限公司正在打造低温余热发电机组一期项目,该项目生产厂房建筑屋顶总面积为5.55万平方米,屋顶光伏满铺设,建设装机规模为5.5兆瓦的分布式光伏电站。电站采用“自发自用、余电上网”的消纳模式,利用园区内屋顶、场地等区域打造大规模光伏产能工业项目,建设光伏产能工业建筑样板,同时在光伏风能等可再生能源建设基础上,利用储能电池柔性调节和数字化平台调控,实现园区内部分设备直流供电,打造“光储直柔”应用示范点,创建综合低碳绿色运营园区。

目前项目正在进行微电网系统物理建设,包括光伏系统的安装、储能系统的部署、直流配电网络的搭建以及柔性用电设备的配置。据测算,项目建成后,可再生能源每年可为电网提供清洁电能529.71万千瓦时,投运后每年可节约标准煤约1851.42吨,每年可减少二氧化碳排放量约4486.45吨。

记者从市建委了解到,“十三五”以来,南京累计安排了近5000万元资金,扶持绿色建筑示范项目,有效带动了示范片区建设和高品质绿色建筑集聚。南部新城、河西新城等片区成功创建省级绿色建筑和生态城区区域集成示范,全市还涌现出扬子江国际会议中心、南部新城南京外国语学校、江北新区市民中心、中芬合作交流中心等一大批绿色低碳代表性建筑。为持续加强绿色建筑奖励政策的激励引导作用,目前《南京市绿色建筑示范项目专项扶持办法》已出台,新版《办法》在原有示范项目类型基础上,增加了近零碳建筑示范项目,有助于在“双碳”目标下,推进我市探索近零碳建筑建设,提高建筑低碳发展水平。《办法》实施后,我市新建绿色建筑、超低能耗建筑、新建可再生能源建筑应用、近零碳建筑、既有建筑节能改造、建筑节能监管能力建设、建筑信息模型(BIM)等七个类型示范项目都可以获得财政扶持。

市建委将不断强化政策机制保障,发挥创新资源、创新环境的带动效应,引领建筑低碳技术发展,大力推进先进技术成果应用示范,提升建筑领域碳排放控制能力,促进我市建设模式绿色低碳转型。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版