翻阅卷帙浩繁的典籍,大运河虽不是流经徐州的唯一水系,却对徐州有着深远的影响。这座南北交汇处城市的命运,始终与运河交织在一起。

元代会通河开凿后,黄河和运河在徐州“合流”,“借黄行运”令徐州成为“南北漕运枢纽”,也历经了水患侵扰。我们试图从泛黄的古籍中,追溯运河徐州段和黄河的不解之缘,再现舟车鳞集、商贾萃居的繁华,寻访泇河开凿后窑湾兴起的悠久往事。

黄运“合一”,徐州频经水患侵扰

谈到徐州的运河,离不开黄河。

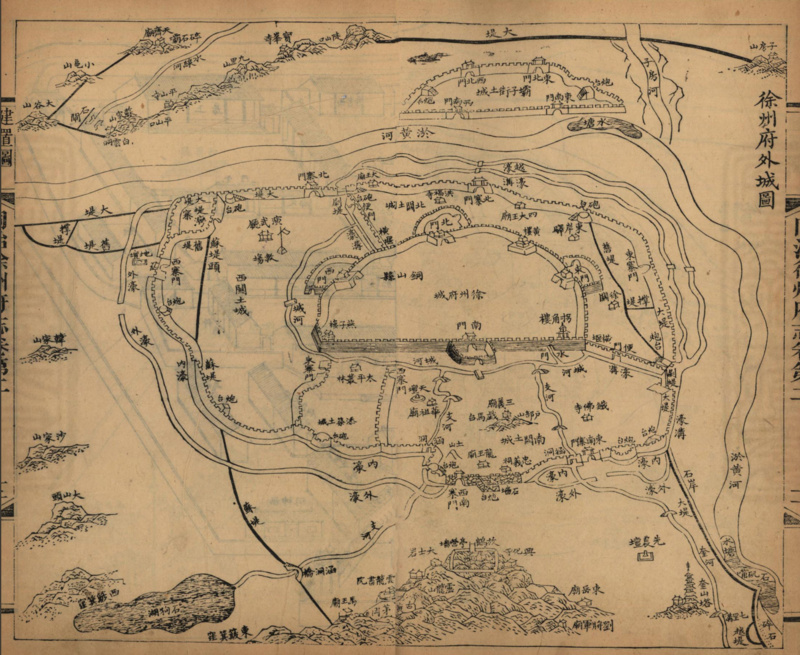

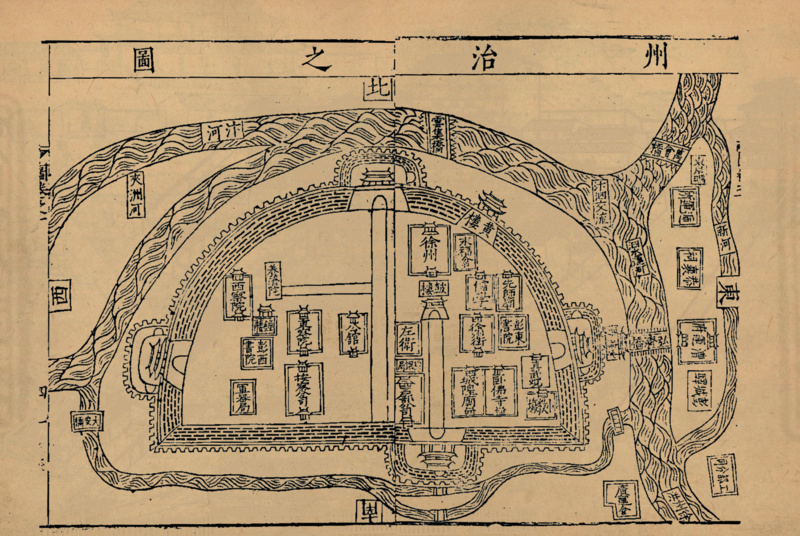

古代徐州,是汴泗交汇之地。1194年,黄河挟汴夺泗,让徐州一跃成为了黄河畔的城市。至元二十六年(1289)开挖会通河,南北大运河贯通,这其中利用了泗河河道。于是,徐州以南的泗河,既为黄河水道,又为运河航道,徐州正式开启了“黄运交流”的时代。

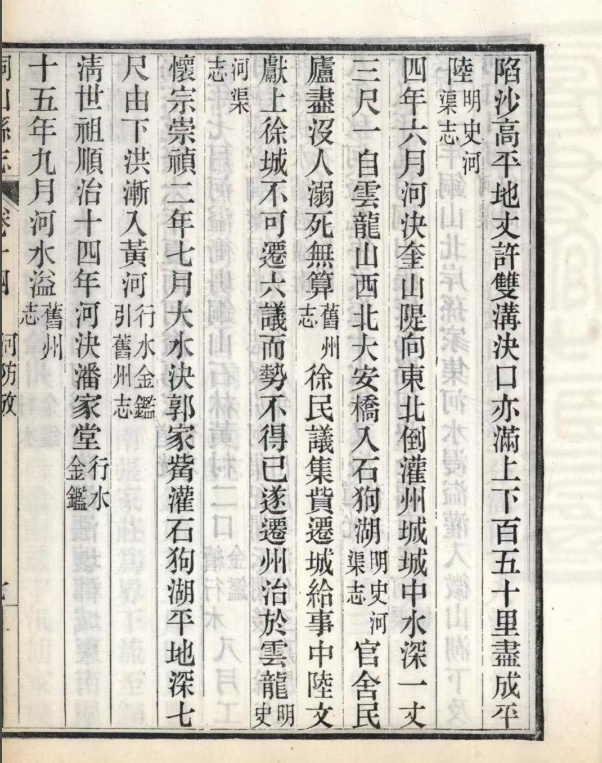

在“黄运交流”的400多年间,黄河虽然给徐州带来了航运便利,但水患也日益频繁。据江苏师范大学教授赵明奇统计,黄河正式经行徐州之后,至明清时期,水患多达373次。

最严重的一次发生在天启四年,徐州市图书馆馆藏的民国《铜山县志》记载了凄怆的一幕:“是年六月甲申,河决奎山堤,半夜洪水从东南水门灌城而入。城内一片汪洋,水深一丈三尺。”赵明奇说,因大水积年不退,徐州户部分司主事张璇在戏马台所在的南山之上筑垣修宇,把衙署迁到此处,因户部山地势高起,历次洪水皆未淹没,城内很多富裕之家迁居于此,因此当地民谚有说,“穷北关,富南关,有钱的都住户部山”。

明代古籍中,很多有识之士提到了“黄运合一”的危害。明代王轨在《处河患恤民穷以裨治道疏》中说:“非假黄河之支流,则运道浅涩而难行,但冲决过甚,则运道反被淤塞。利运道者莫大于黄河,害运道者亦莫大于黄河”,反映出黄运两者之间的矛盾。

当时,徐州还涌现了一批“治河”能将,最突出的要数明代河道总督潘季驯,明万历年间,黄河泥沙将河床抬高,在徐州形成悬河,众人建议迁城改河,据《河防一览》记载,70岁的潘季驯实地勘察,“自护城堤涵洞起,斜向东南,历魁(奎)山,至苏伯湖西,勘至史家村、陈家林、晁夏二湖、杨二庄、阚疃,直抵宿州符离集东小河……”全程达162里,勘察后,潘季驯奏请开奎山支河,“排水保城”,城池才转危为安。

徐州市图书馆历史文献部主任张菲菲说,潘季驯认为要依据“水之性”来进行治河,提出著名的“束水攻沙”策略,在徐州、邳州至淮安一带,建设堤防系统约束正流,冲刷河床;以及利用与黄河交汇的河流清水冲刷黄河,以达到冲走泥沙的效果。“这种理念沿用至今,如今的小浪底水利枢纽,通过大流量下泄冲刷黄河,把河道中的泥沙冲入大海,与潘季驯的‘束水攻沙’有异曲同工之妙。”

到了清代河床越来越高,水患也愈演愈烈。康熙皇帝主持科举多次考问河防,徐州状元李蟠殿试答卷《治河策》对河务的陈策切中要害,被康熙大加赞赏。张菲菲说,“李蟠自幼生长在黄河之滨,饱受水患之苦,他提出治理黄河要‘治其上流,顺其下流’:在上流加固堤防,降低其泛滥风险。对下游入海河道则要进行加深疏浚,使其畅通无阻,快速入海。”

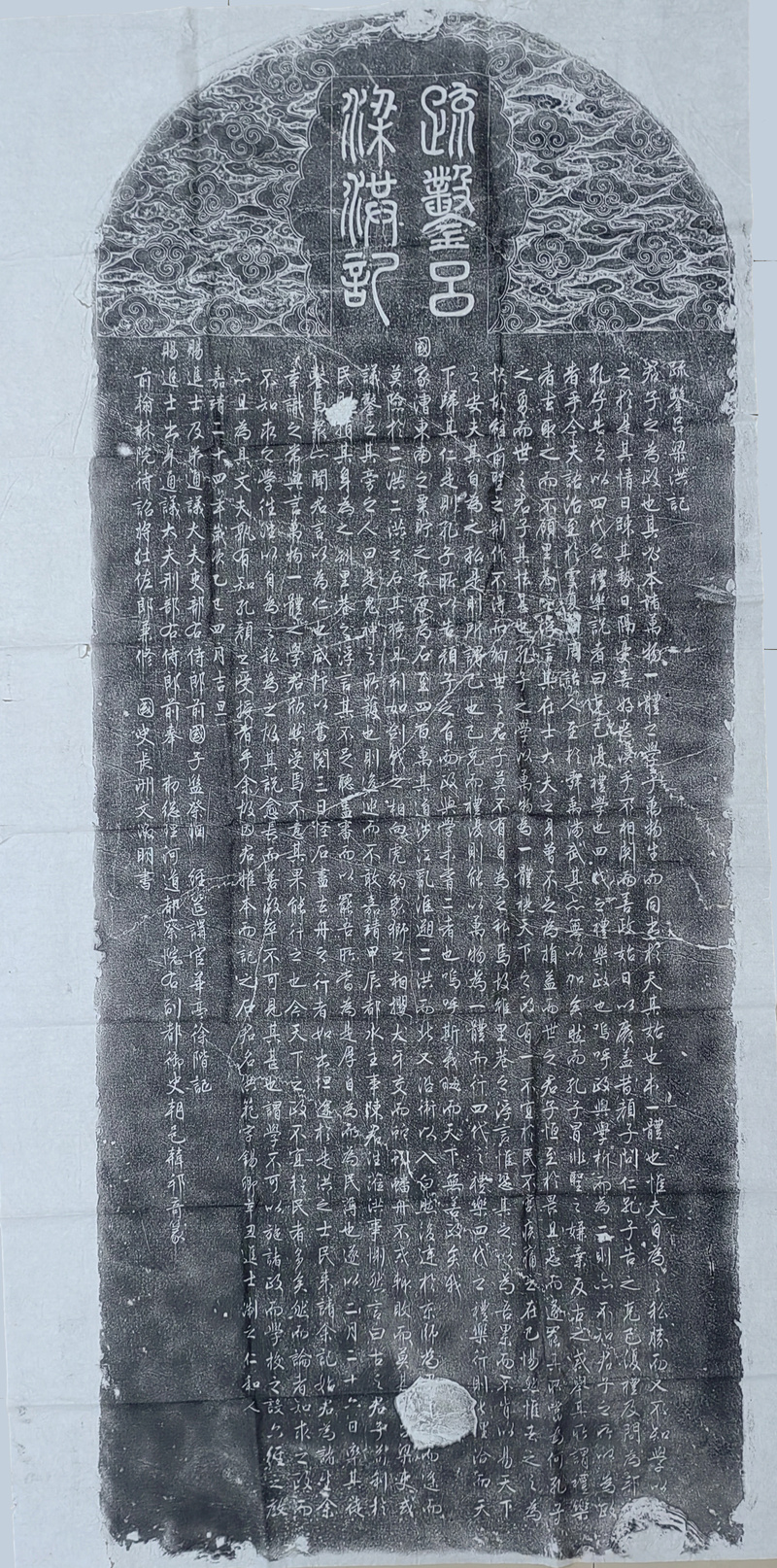

张菲菲认为,大运河徐州段之所以难治理,徐州洪和吕梁洪两处险段也是重要原因,徐州市图书馆馆藏拓片,由明代徐阶撰写的《疏凿吕梁洪记》中描绘:“二洪之石,其狞且利,如剑戟之相向、虎豹象狮之相攫,犬牙交而蛇蚓蟠,舟不戒辄败,而莫甚于吕梁”,可见吕梁洪之险恶。

南北漕运枢纽,舟车鳞集,梆子腔嘹亮

自从明永乐年间朱棣迁都北京后,国家政治中心北移,徐州迎来了前所未有的繁荣。《明神宗实录》评价,徐州段运河是明代南北大运河“咽喉命脉所关,最为紧要”之处。元代傅汝砺在《徐州洪神庙碑记》中写道:“适无虚日,连樯巨舶,络绎不绝。”均佐证了徐州作为“南北漕运枢纽”的地位。

“运河沿岸的广运仓是徐州漕运繁荣的见证。”大运河文化带建设研究院徐州分院研究员胡其伟说,广运仓是明代运河沿岸的四大转运仓之一,是漕粮进京的门户,也是转输的必经之地,明代,每年经徐州北上的漕船约1.2万艘,漕粮达400万石之多。

胡其伟说,由于过往商船众多,明代还在徐州设立了钞关,商船税收入成为了重要的财政来源。《明史》中也有相关的记载,“于是有漷县、济宁、徐州、淮安、扬州、上新河、浒墅、九江、金沙洲、临清、北新诸钞关,量舟大小修广而差其额,谓之船料,不税其货”。胡其伟说,徐州钞关由徐州户部分司负责,专门征收商品流通税。当时,徐州户部分司的品秩为正五品,高于徐州知州。

明清时期,运河徐州段两岸,聚集了很多外地商人,(清)陈梦雷编纂、蒋廷锡重辑的《古今图书集成》中“一切布、帛、盐、铁之利,悉归外商”便是真实的写照。受外地商人的影响,徐州本地弃农经商者日渐增多。

赵明奇说,水运的四通八达不仅影响了经济,还带动了社会风气的变化。《史记》中评价徐州一带民风:“夫自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也。其俗剽轻,易发怒,地薄,寡于积聚。”但到了明代,徐州人的性格变“软”了。明朝嘉靖年间《徐州志》表述:“然舟车会通,颇称津要,往往竞趋商贩而薄耕桑,野有惰农,士多游食,稍以靡风相扇,寖失其淳庞矣。”“工商移民的融入‘中和’了城市风气。”赵明奇说,因为受各种文化滋养,徐州的文化基因中兼有北方的阳刚和南方的细腻,形成了古风沛然、兼容并蓄的文化情怀。

记者发现,运河古籍中还提到了戏曲——徐州梆子戏。徐州市图书馆馆藏《徐州府志》(清同治十三年〈1874〉刻本)中有人物传记载:“李卫字又玠,丰县人……康熙末年居官累升……公不甚识字,而遇文人甚敬,修浙江志,建书院,饩廪独丰。公余坐南面。召优俳人季麻子,说汉唐杂事……”可想而知,当时徐州人对戏曲的着迷。

徐州梆子戏代表性传承人燕凌介绍,梆子声腔的老祖宗是山陕梆子,明清时期,山陕商人在运河畔行医卖药、开办会馆,生活有滋有味。他们将家乡流行的山陕梆子带到了徐州,当地农民耳濡目染,与各地的民歌、曲艺、方言相结合,发展成了徐州梆子。燕凌说,徐州梆子既有山东梆子、河南梆子的铿锵悲烈,又有江淮地方戏曲的细腻,就像徐州人的性格一样,豪爽热情,又极具包容性。2008年,徐州梆子入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

泇河开凿导致徐州城衰败,窑湾兴起

为避黄河水患,明清时期,徐州相继开挖了新的运河河道。值得关注的是,自从万历三十一年(1603)工部右侍郎总理河道的李化龙主持开凿泇河后,我们很少从明清史料中,看到有关徐州城镇经济发展的“盛况”,可以说,泇河开凿是徐州城兴衰的转折点。

徐州文史专家于克南说,“随着泇运河的开通,外地商贩纷纷离开徐州,店铺随之大量迁移,徐州流动人口大量减少。”在古籍中,也能看出徐州地方经济陷入停滞的状态:明末清初学者谈迁在《北游录》中评价泇河开凿后的徐州:“自河改,徐、邳寥寥”。万历年间《明徐州蠲免房租书册》中“井市零落,且连岁灾频仍,河工叠举,小民艰苦可谓极矣”,描绘了泇运河开通后,徐州经济衰退、人烟稀少的状况。

泇河开凿,在导致徐州经济衰落的同时,也为新运道沿线的窑湾提供了重要的发展机遇。泇运河开通后,每年有近万艘来自江南的漕船“取道骆马湖,由汪洋湖面行四十里始得沟河,又二十里至窑湾口而接”。

于克南说,“开泇通运之后,大运河和沂河在窑湾口交汇,窑湾口以南运河河宽水深,以北运河河窄水浅,很多船只在窑湾接驳,窑湾便成为南北货物集散中心。”

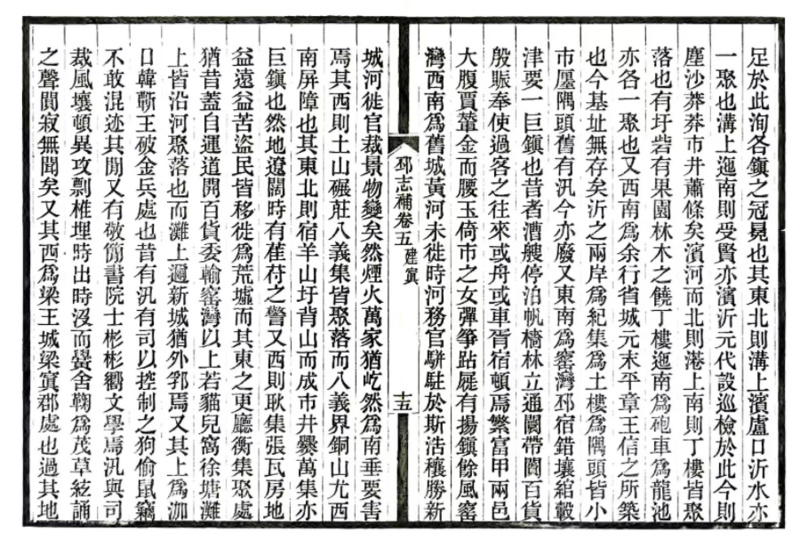

民国《邳志补》记载了窑湾繁荣时的盛况:“窑湾,邳宿错壤,绾毂津要,一巨镇也,昔者,漕艘停泊,帆樯林立,通阛带阓,百货殷赈有幸使过客之往来,或舟,或车,胥宿顿焉。”于克南说,当时,停歇在窑湾的商船天亮启航,船员需要提前在半夜购齐物品,窑湾人因此做起了夜市买卖,形成了有名的“夜猫子集市”。

明末清初,中运河开通后,窑湾古镇扼南北水路之要津,更吸引了八方商贾聚集于此。晚清鼎盛时期的窑湾,来自全国18个省的商贾在此设立会馆,有“苏北小上海”之称。

新华日报·交汇点记者 周娴

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版