10月8日,2024年诺贝尔物理学奖开奖。

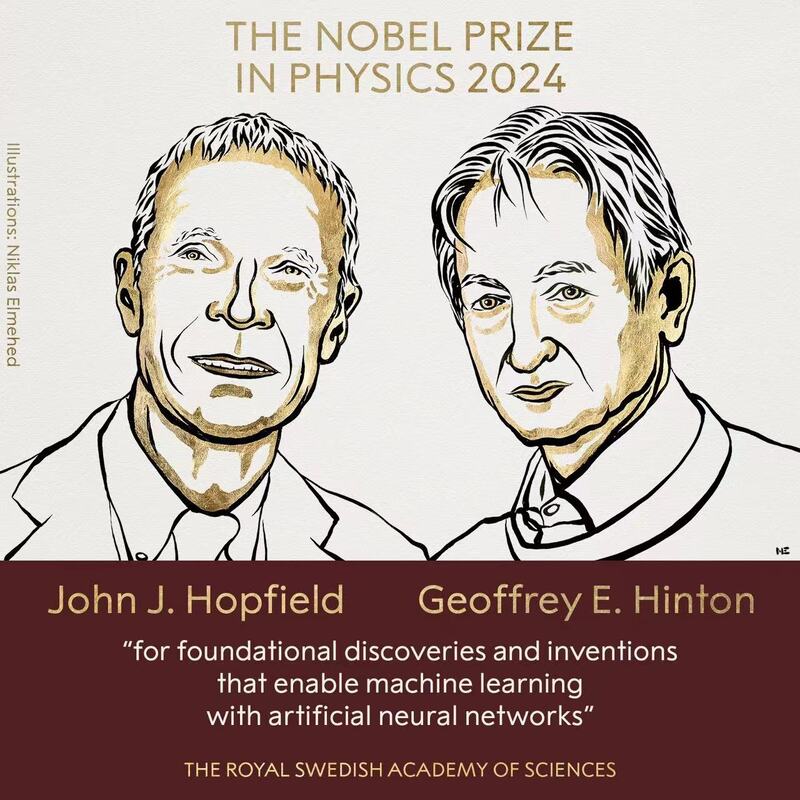

很多网友感到意外的是,今年的物理学奖颁给了人工智能领域的科学家,美国科学家约翰·霍普菲尔德和加拿大科学家杰弗里·辛顿获得殊荣,以表彰他们在人工神经网络机器学习方面的基础性发现和发明。

诺贝尔物理学奖为啥颁给“AI教父”?

早年的AI研究者不少来自数学、物理等学科

8日下午开奖后,网友们瞬间“炸开”:诺贝尔物理学奖和人工智能到底有什么关系?难道真的要成为诺贝尔奖版的“图灵奖”?

南京大学人工智能学院教授俞扬告诉记者,人工智能和基础学科还确实有关联。“早期的人工智能研究还不是一个专门的领域。上世纪60年代,专门的计算机方向尚无,人工智能刚刚开始萌芽,能够写程序在那时候算是‘新鲜事’。从事计算机研究的科研人员,很多都是数学和物理领域的研究者。包括我们中国的‘图灵奖’得主姚期智教授,早年也从事物理学研究,并获得物理学博士学位。”

2024年诺奖物理学奖得主之一的约翰·霍普菲尔德同样是学物理出身。约翰·霍普菲尔德是美国康奈尔大学的物理学博士,工作后又“跳出舒适圈”,开始转向生物学领域的神经科学研究。这样的学术背景,让他的科研工作充满跨学科的挑战性。1982年,约翰·霍普菲尔德在PNAS(美国国家科学院院刊)上发表了一篇横跨物理学、生物学、计算机科学的论文《Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities》,在当时掀起了一股物理学家学习神经科学的热潮,并把众多物理学家和计算机科学家带入神经科学的大门。

今年诺奖的另一位获奖者杰弗里·辛顿,同样学科背景很交叉。据悉,辛顿在剑桥大学国王学院读本科的时候,至少读了生理学、化学、物理学、建筑学、哲学、心理学等多个专业。在人工智能研究领域,他拥有比约翰·霍普菲尔德更为响亮的名头,他不仅是计算机领域的最高奖“图灵奖”的获得者,还被誉为深度学习领域的“三驾马车”之一,享有“AI教父”的美誉。“今天机器学习领域的大模型,都离不开这两位科学家的研究,因此,诺贝尔奖对两位AI领域的前辈进行表彰,也是对AI发展的认可。”俞扬说。

诺奖得主曾来过南京,跨领域求解神经网络难题

记者从南京航空航天大学了解到,在上世纪90年代,约翰·霍普菲尔德(John J. Hopfield)曾经应我国863高技术计划智能计算机专家组和南京航空学院(南京航空航天大学的前身)的联合遨请,在当时的南航作了为期两周半的“人工神经网络”讲座。

南京航空航天大学计算机学院/人工智能学院教授陈松灿当时还是学校的一名青年教师,现场从事会务的工作。他还记得,当时霍普菲尔德系统地为来自全国的青年科研人员讲授了神经网络基本原理、最新研究成果以及发展趋势。作为一名当时已经非常知名的大学者,霍普菲尔德在人工神经网络做了许多开创性的工作,使得神经网络这一研究领域得以复兴,相关研究已经相当“火爆”。但霍普菲尔德本人却十分低调,“高高瘦瘦的、头发花白,完全没有架子,是个非常优雅的学者”,陈松灿回忆道。

霍普菲尔德有生物物理学的背景,对大脑结构的研究比较感兴趣,希望模拟人脑来进行智能信息处理。据专家科普,如何用神经网络完成大脑能够迅速且轻松完成但计算机却不能完成的任务,霍普菲尔德采用动力学系统模拟人脑的联想记忆功能,创建了一种可以记忆信息和回忆信息的结构;他所开创的人工神经网络,还可以用于并行求解诸如“旅行商”等组合优化问题,当时就被视为非常有前途的计算模型。

运用不同方法,他们都是教计算机“学会学习”的“优秀教师”

总体来说,两位获奖者利用物理学工具构建了多种方法,为当今强大的机器学习奠定了基础。与约翰·霍普菲尔德采用“联想记忆”有所不同的是,杰弗里·辛顿与其他合作者一起开发出另一种方法——受限玻尔兹曼机,这是一种可通过输入数据集学习概率分布的随机生成神经网络,这种方法对目前使用的大型人工神经网络来说至关重要。

拥有大脑的人类或是其他生物,可以思考、看图、对话,那么计算机是不是也可以这样做?俞扬告诉记者,人工智能领域的研究者们,一直朝着这个方向在努力。人类的大脑拥有一个庞大的神经网络,如果将这个神经网络“搬”进计算机,并且一步步教计算机“新知识”,那计算机是不是可以像人一样,学会翻译语言、识别图像甚至是合理对话等技能呢?

今年诺奖物理学奖的两位获奖者,就是教计算机“学会学习”的“优秀教师”。

1982年,约翰·霍普菲尔德提出了一种革命性的网络结构,被称为“霍普菲尔德网络”。这个网络能够具有一定的记忆和联想能力。以图像为例,并且在给定不完整或有噪声的输入时,能够重构出最相似的存储模式,适合处理有噪声或部分缺失的数据,在恢复受损的图像或识别手写字符等方面,这种方法为一系列高级神经网络模型的发展提供了启发。

在杰弗里·辛顿“调教”下,计算机“大脑”变得更聪明一些。他对计算机有着更高的期待,希望电脑能像人类一样自主学习和分类信息。1985年,辛顿和同事提出了“玻尔兹曼机”,这种结构允许网络不仅能识别已知模式,还能生成新的、相似的模式。更重要的是,辛顿在1986年推广的“反向传播”方法,成为今天最主流的神经网络模型的学习方法,使如今的各种“大模型”成为可能。

新闻链接

他们的研究成果,已经被广泛应用于各个领域

“AI教父”杰弗里·辛顿10月8日表示,能够拿到诺贝尔物理学奖,连他自己都没想到。但不可否认的是,越来越“聪明”的人工智能,已经和物理、生物、化学等多学科一道,在我们的生活中起到了越来越重要的作用。如今的机器学习,已经成为人工智能最大的一个子领域,能够从早期的手写字符和动物图片的识别,发展成为今天的图像处理和人机对话,“智商”高得让人类产生了危机感。

“人工智能的模型越来越大,从一个到多个,再到现在的上千亿个参数,这背后是一代代研究人员的坚持。”俞扬介绍,约翰·霍普菲尔德和杰弗里·辛顿所处的时代,人工智能研究并不算热门,甚至可以称为“冷板凳”。正是科学家们甘于坐“冷板凳”,执着于自己的科研目标,才让人工智能获得了今天的发展成就。

让科研工作者们执着的机器学习,到底对我们有什么用途?俞扬表示,人工智能研究的目的是创造服务和帮助人类的工具,延伸人类的活动范围和能力。拥有数十亿甚至上万亿参数的“深度神经网络”被广泛应用于各个领域,从语言翻译到图像识别,从推荐系统到科学研究。它们帮助物理学家在海量数据中寻找希格斯粒子,协助天文学家发现系外行星,甚至在预测蛋白质结构和设计新材料方面发挥重要作用。

专家表示,人工智能还会成为人类对未知探索的动力来源。随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案,但我们对于未知的探索依然会继续。科学技术的进步只会拓展我们思考问题的范畴和角度,这种“知无涯”的探索,正是人工智能的魅力所在。

新华日报·交汇点记者 杨频萍

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版