中国是一个高度重视数术的国度,认为数字中包含着某种神秘力量,《易经》就以九一、九二、六一、六二之类的数字对各卦爻辞进行编序,民间的很多重大节日也就与一些看似神秘的数字密切相关。

那么除了九月初九是重阳节之外,还有哪些节日的月份数字与日期数字是相同的呢?下面我们就作以简要盘点:

一月初一:春节

冬病夏治 祛湿排寒

一月初一是农历新年的第一天,这一天也是真正意义上的春节,俗称“年节”,传统名称为新年、大年、新岁,但口头上又称度岁、庆新岁、过年。中国人过春节已有4000多年的历史。在现代,人们把春节定于农历正月初一,但其实一般至少要到正月十五(上元节)新年才算结束,在民间,传统意义上的春节是指从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十九。

正月初一最常见的庆祝活动就是拜年。这是中国人民走访联络亲朋好友感情的重要方式之一,也是对双方新生活的美好祝愿。其次,这一天长辈会给晚辈发压岁钱,小朋友也会非常期待。另外,正月初一出门前还会燃爆竹,寓意迎接新年的到来。

二月初二

龙抬头节、土地诞

农历二月初二,龙抬头,又称春耕节、青龙节、春龙节等,是中国民间传统节日。龙抬头的说辞来自古老的天文学,上古时代人们曾用二十八宿,来表示星辰的位置,据此判断季节。古人将黄道附近的星象划分为二十八组,表示日月星辰在天空中的位置,俗称“二十八宿”,以此作为天象观测的参照。“龙抬头”中的“龙”实指二十八宿中的东方苍龙七宿星象,每岁仲春卯月之初,“龙角星”就从东方地平线上升起,故称“龙抬头”。

“龙抬头”标示着阳气自地底而出,阳气生发,万物生机盎然,春耕由此开始。自古以来,人们在仲春“龙抬头”这天庆祝,以示敬龙赐福、风调雨顺、五谷丰登。按照北方习俗,“二月二”早晨起来后,农家人会找来长竿敲击房梁,寓意着把龙唤醒。人人都要理发,意味着“龙抬头”走好运。妇女不许动针线,恐伤“龙睛”。人们也不能从水井里挑水,要在头一天就将自家的水瓮挑得满满当当,否则就触动了“龙头”。

同时,相传二月初二是土地公公的生日,称“土地诞”,为给土地公公“暖寿”,有的地方有举办“土地会”的习俗:家家凑钱为土地神祝贺生日,到土地庙烧香祭祀,敲锣鼓,放鞭炮。在广西中北部壮族地区也有“二月二龙抬头,八月二龙收尾”的说法。

三月初三

上巳节、三月节、壮族三月三歌节、侗族花炮节、瑶族干巴节、黄帝诞辰日

上巳节又称“修锲节”。上古时代以干支纪日,三月上旬的第一个巳日,谓之“上巳”。“上巳”一词最早收录在汉初的文献里,《周礼》郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。”魏晋以后,上巳节的节期改为农历三月初三,故又称“重三”或“三月三”。传说,这是西王母的生日。

农历三月三正值暮春,春天的特点就是“生发”,所以这时的民俗也都是提倡人们多活动,热爱生命。在古代,上已节这天人们要在清水河边洗涤,目的在于卫生与保健,后来便演变为在水边饮宴,郊外春游的节日。现在,我国汉族及许多少数民族地区仍传承着“三月三”这个传统节日。只是原来“洗涤祛除”的内容与意义已经淡化。如今,三月三节日已变成了一个举行盛大庙会、春游、休闲、游乐、开展集市贸易活动的综合性节日。

另外,台湾、福建地区以三月三为“三月节”,“采鼠麹(曲)草,合米粉为粿以祀其先”。在壮族,三月初三又被称为“三月三歌节”或“三月三歌圩”,是传统的歌节。侗族以三月三为“花炮节”,多于节日举行抢花炮、斗牛、斗马、对歌、踩堂等活动。瑶族以三月三为“干巴节”,是集体渔猎的节日。畲族以三月三为谷米的生日,家家吃乌米饭。黎族称三月三为“孚念孚”,为预祝“山兰”和打猎丰收的节日,也是青年男女自由交往的日子。其他如水族、苗族、仫佬、毛南等族都有各自传统的三月三节日习俗。

需要提及的是,黄帝的诞辰是农历三月初三,是汉族水边饮宴、郊外游春的节日。中国自古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。黄帝是中华民族的始祖。根据记载,号轩辕氏、有熊氏,姬姓,一说姓公孙,是有熊国君少典之子。黄帝的母亲叫附宝。姬姓部落首领,传说中远古时代华夏民族的共主,五帝的第一个。

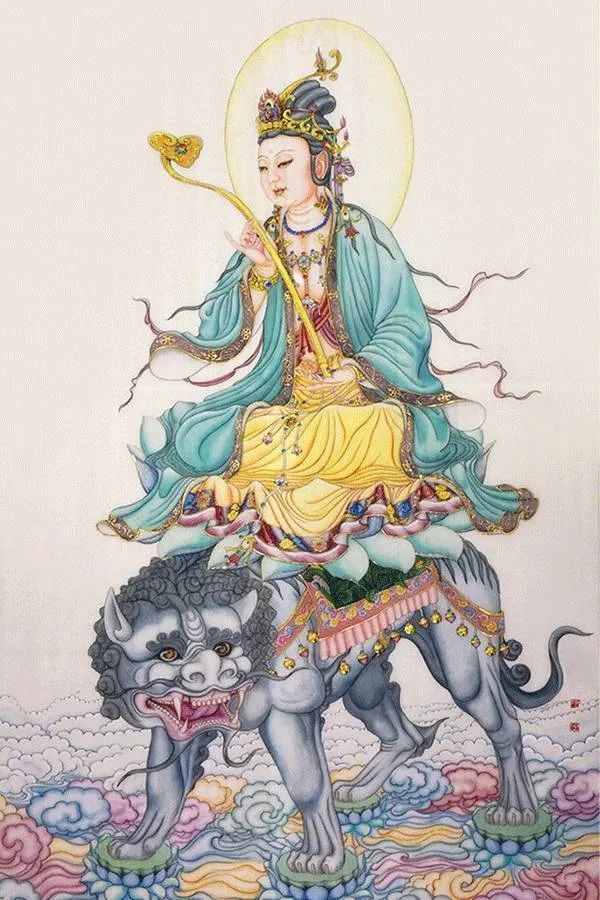

四月初四

文殊师利菩萨诞辰日

南无文殊菩萨,音译为文殊师利或曼殊师利。意译为妙德,妙吉祥。又译:妙首,普首,濡首,敬首。曼殊是妙之意,师利是吉祥之意,简称为文殊。为中国佛教四大菩萨(文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、地藏菩萨)之一,是释迦牟尼佛的左胁侍菩萨,是除观世音菩萨外最受尊崇的大菩萨,代表聪明智慧,应化道场为山西五台山。

文殊菩萨的形象,通常是手持慧剑,骑乘狮子比喻以智慧利剑斩断烦恼,以狮吼威风震慑魔怨。文殊菩萨形象多变,依照其形象,可分为一字、五字、六字、八字文殊,其中最常见的是五髻文殊。

五月初五

端午节、女儿节

端午节又称端阳节、午日节、五月节、艾节、端五、重午、午日、夏节。在“端午”之名出现之前,五月初五常被称为“仲夏端五”“五月端五”等,“端五”即初五之意。到唐代时“端五”被“端午”取代,成为中华民族五月初五的专属传统节日。按《史记·律书》的说法,“午者阴阳交,故曰午”。“午月”是北斗斗柄指午之月,即农历五月;“午日”则是农历五月的第一个午日,即十二地支纪日中的午日。

端午节这一天,家家户户都悬钟馗像,挂艾叶菖蒲,赛龙舟,吃粽子,饮雄黄酒,佩香囊,备牲醴,用以驱邪避毒。在古代,女子往往被看作是辟邪祛病的重点保护对象,未出嫁的女儿在端午节这天会被打扮得漂漂亮亮的,头戴一枝石榴花,跟随家人去祭祀,家长会为女儿真诚地祈求健康。而嫁出去的女儿则要在这天回娘家,称为“躲端午”,端午也因此叫“女儿节”。

六月初六

天贶节、翻经节、姑姑节、小白龙探母日

天贶(kuàng)就是上天恩赐的意思。相传天贶节起源于宋代。宋真宗赵恒是位迷信皇帝,有一年六月六,他声称上天赐给他一部天书,并要百姓相信他的胡言,乃定这天为天贶节,并在泰山脚下的岱庙建造一座宏大的天贶殿。

也有传说,该节起源于唐代。唐代高僧玄奘从西天(印度)取佛经回国,过海时,经文被海水浸湿,于六月初六将经文取出晒干,故也被称为翻经节。开始,皇宫内于此日为皇帝晒龙袍,以后又从宫中传向汉族民间,家家户户都于此日在大门前曝晒衣服,以后此举成俗。

关于“六月六”还有很多的传说,“六月六,请姑姑”是流传很广的一个。每逢农历六月初六,农村的各家各户都要请回出嫁的老少姑娘,好好招待一番再送回去,这个习俗是从春秋战国时候就兴起,故也称为姑姑节。

在连云港的民间传说中,六月初六还是小白龙探母的节日,白龙的母亲因为违反天规,私自给凡间降雨,让凡间的人民颠沛流离,索性被关在天庭里面看管铁树,并命令待到铁树开花的时候,便是获得自由的时候,同时也规定小白龙只要六月初六的时候才能去看望他。相传在那一天如果要是哭泣的话便会哭湿了龙衣,凡间必会有30多天的雨。故又被称为小白龙探母日。

七月初七

七夕节、乞巧节

七夕节是我国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日。汉族民间传说阴历七月初七晚上喜鹊在银河上搭桥,让牛郎、织女在桥上相会。鹊桥相会歌颂了汉族劳动人民忠贞不渝的爱情,以及追求美好生活的强烈愿望。2006年5月20日,七夕节被国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录。现又被认为是“中国情人节”。

同时,七月初七也是过去姑娘们最为重视的日子。古俗在这天晚上,妇女们穿针乞巧,祈祷福禄寿活动,礼拜七姐,仪式虔诚而隆重,陈列花果、女红,各式家具、用具都精美小巧、惹人喜爱。东晋葛洪的《西京杂记》中就有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载。

八月初八

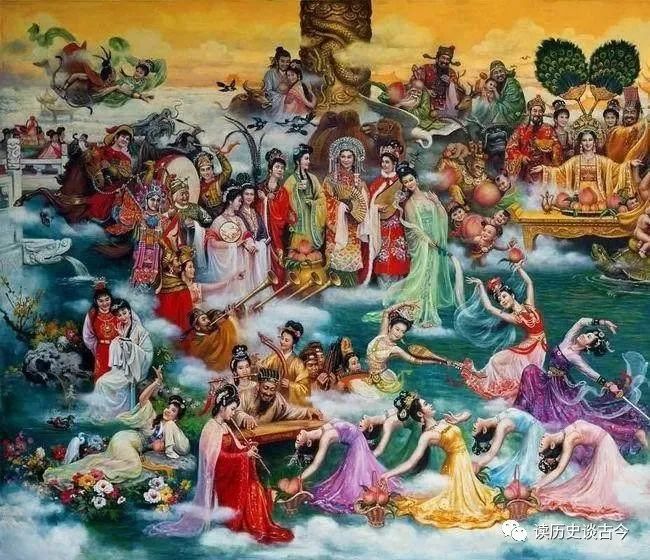

瑶池大会、苗族赶秋节、土家族唢呐节

传说每年八月初八的这一天,西王母会在瑶池举办蟠桃盛会,各路神仙前来祝寿,场面热闹非凡。传说西王母原是我国西部一个原始部落的保护神。她有两个法宝:一是吃了可以长生不老的仙丹,二是吃了能延年益寿的仙桃——蟠桃。在一些志怪的小说中,又把西王母说成是福寿之神。

八月初八也是苗族的赶秋节,又称秋社节、交秋节,是湘西花垣、凤凰、吉首、泸溪等地苗族人民的传统节日。在立秋日那天,当地群众停下手中的农活,穿上节日的盛装,结伴成群,从四面八方的村寨来到赶秋的集上,欢聚在秋坡上,观看吹笙、演戏、武术、舞狮子、耍龙灯、上刀梯等娱乐节目,并且亲自参与打秋千、打球等娱乐活动,同时还进行物质交流,青年们则多利用这次一年一遇的机会物色对象、谈情说爱。

每年农历八月初八,是镇远尚寨土家族隆重的唢呐节。每年的葛根会在云南大理三塔寺内举行,又称“耍海节”、“绕海会”,是云南大理、剑川等地白、彝等族在八月初八至十二日纪念为民除害的英雄段赤诚的祭祀典仪。据传南诏时,洱海有条恶蟒,经常兴风作浪,百姓不得安宁。石匠段赤诚下海捕蟒,最后与蟒同归于尽。此后每到八月初八他的忌日这天,当地民众都要绕海祭祀,并且大做善事,然后划船放歌,举办野宴。

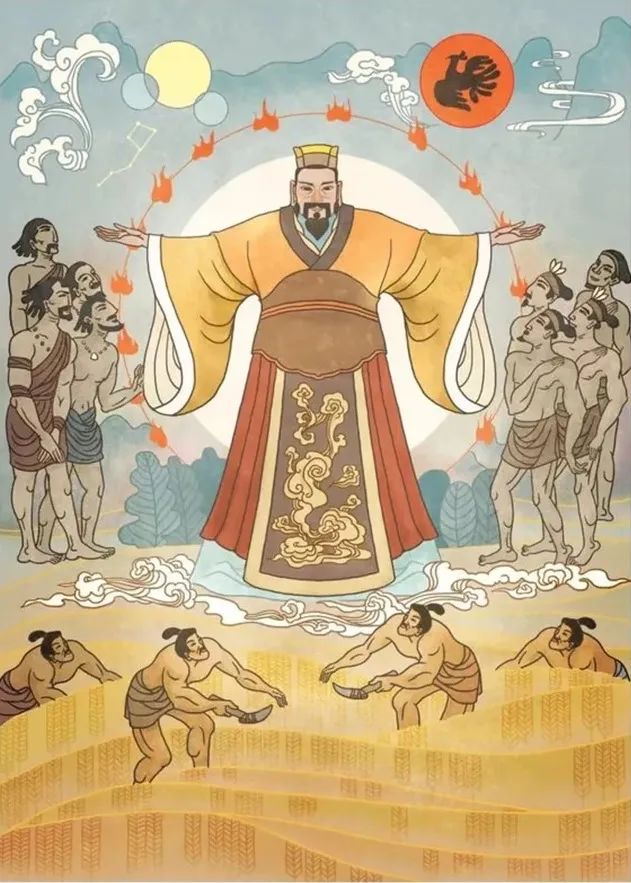

十月初十

传统丰收节、十成节、油糕节、双喜节

在中国汉族及大部分少数民族中,过去丰收节为农历十月初十,主要是庆祝一年的丰收,祭祀丰收神“炎帝神农氏”。农历十月初十作为传统的丰收节,有着上千年的历史。此时全国范围农业的收获大都归仓,农民开始真正清闲一点,是庆祝丰收的好时节。

十成节又称为节重十或节双十,广西那坡县的彝族有些村寨定于当天过十成节,彝语称库史或库斯,“库”即年、“斯”即新,就是新年。也作十月年、小年、庆丰节,汉族有时称彝族年、彝年。十成节当天,大家会以新米、饼及绿豆沙拜祖先、供奉田头公和祖宗,酬谢他们保佑禾苗丰收,然后全家吃新米饭。还会采药,散钱给医生、巫师、灵媒等,祈求保佑全家健康。

另外,十月初十也被称为油糕节。对于劳作一年的乡亲们来说,秋收之后,改善生活,解解嘴淡,调整节奏,松弛一番,这是辛劳后的享受,收获后的庆典。还有,中国民间认为农历双十节是“十全十美”的吉日,在这天结婚登记的人更是认为是“十全十美婚”,所谓又有双喜节之称。

十一月初十一

太乙救苦天尊圣诞日

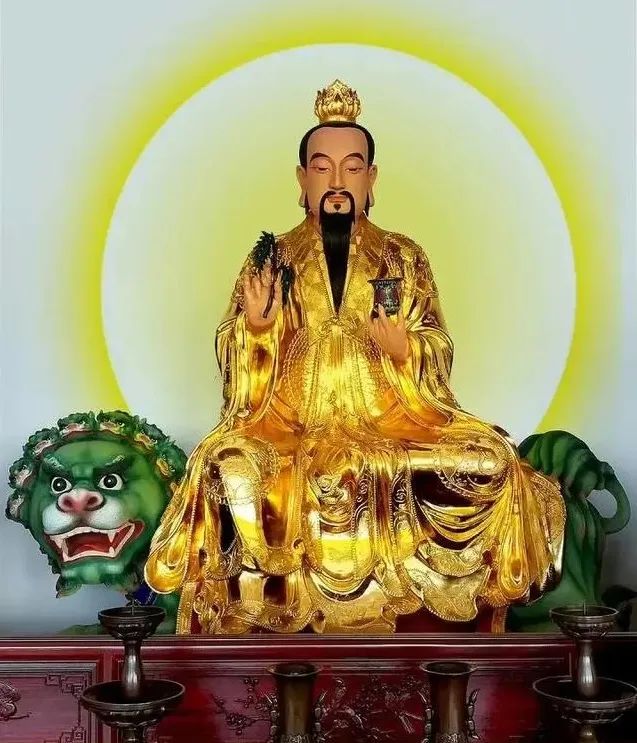

东极青华大帝,又称太乙救苦天尊、寻声救苦天尊、青玄九阳上帝。东极青华大帝太乙救苦天尊与南极长生大帝同为玉皇大帝的左右侍者。道经记载,太乙救苦天尊的诞辰为农历十一月十一日。太乙救苦天尊居“青华长乐世界”妙严宫,可引渡受苦亡魂往生。对于积德行善、晓道明玄而功德圆满之人,太乙救苦天尊“乘九狮之仙驭,散百宝之祥光”,接引其登天成仙。《上清灵宝大法》曰:“东极青玄上帝太乙救苦天尊,骑九头狮子,化号十方救苦天尊,以度鬼魂。九头狮子吼声,能使地狱门开。”对此,《西游记》中有相关故事。

太乙救苦天尊在道教中具有崇高的地位,在信徒中有极为深厚的信仰基础。道教的主要宫观一般都有太乙殿,供奉太乙救苦天尊之神像或神位。太乙救苦天尊之神像常作天尊骑狮子状。人类在危难之时,只要念诵天尊圣号,天尊即随声赴感,前往解救。诵念天尊圣号,可解忧排难,化凶为吉,功行圆满,白日升天。他大圣大慈,大悲大愿,寻声赴感,救苦救难,每月三、九日降临人间,普救众生。

十二月初十二

百福日

腊月十二“百福日”是中国传统文化中的一个节日,其诞生与道教信仰有着密切的关系。在道教中,太素三元君被视为重要的神灵之一,她掌管着天地人三界,能够赐予人们福祉和长寿。道经曰:十二月十二日太素三元君朝真,谓之百福日。

在中国传统文化中,百福日这一天人们会通过各种方式祈求神灵的保佑和赐福,希望在新的一年里获得更多的好运和幸福。在民间信仰中,太岁神也被视为一位能够赐福的神灵,因此人们也会在百福日这一天祈求太岁神的保佑和赐福。除了祈求神灵的保佑和赐福外,百福日还有一些传统的习俗活动。例如,在某些地方,人们会在这一天到道观中烧香祈福,或者在家中摆设供品,以此表达对神灵的敬意。此外,还有一些地方会举行庙会、舞龙舞狮等庆祝活动,表达对神灵的敬畏和崇拜。腊月十二“百福日”这天,自古民间就有“做好3件事,祸端绕路走(烧香祈福、摆设供品、参加庙会或庆祝活动)”的老话。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版