编者按:根本固者,华实必茂;源流深者,光澜必章。古籍修复再现千里江山、紫砂陶器让茶香氤氲、丝绸再现华服之美、漆扇成为夏日里的小确幸……“非遗”项目如今成为“香饽饽”——中华优秀传统文化与青年相遇,掀起国潮热!在江苏,青年学子们在学校里学习着更专业的“非遗”技艺,“非遗”有传人。

将一块拇指大小的银料手工锻造成饰品,一共需要几步?在江苏经贸职业技术学院金银细工创新设计工作室里,首饰设计与工艺专业的数十位学生正在工作台前忙碌着。从绘錾、表面处理再到珐琅、镶嵌,这项千锤百炼的“指尖艺术”正是流传数千年的金银细工技艺。

“金银细工技艺至今已有三千多年的历史,其主要使用金、银、铜等金属为原材料,采用锤揲刻镂等技艺,制作出精美的饰物或器皿。”江苏经贸职业技术学院数字媒体与艺术设计学院教师李庆庆介绍,2008年,金银细工制作技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录;2017年,金银细工制作技艺被江苏省人民政府列入首批江苏省非物质文化遗产名录。这项非遗技艺与南京也有着不解之缘,它不仅代表了地方特色,也承载了丰富的历史和文化。“南京的金银细工历史可以追溯到几百年前,尤其是在明清时期,金银工艺品以其精美的工艺和细致的设计著称。”

“一名合格的首饰行业从业者不能纸上谈兵,而要兼具设计和制作的能力。”李庆庆告诉记者,从绘图、塑形、绘錾、表面处理、景泰蓝、镶嵌到最终的组装,金银细工的每一步操作流程都是一个单独的课程模块。“学生首先要学习金属加工工艺课程,了解锉、锯、焊等基础操作,之后再深入学习珐琅工艺,锻造工艺、编织工艺、蜡雕工艺等课程。待所有工艺都掌握后,则会以课题的形式进行主题作品创作。”

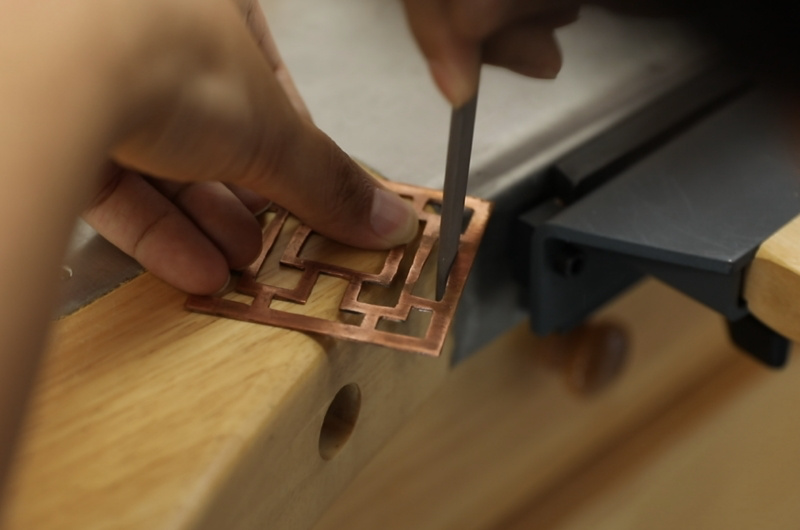

将细软的银丝掐成图案,粘焊在紫铜片上,首饰设计与工艺专业22级学生张启慧正在练习的是景泰蓝制作中的关键工序之一——掐丝。“银丝非常细软,因此非常难塑形,很难立足于紫铜片上。”在张启慧看来,金银细工难就难在精细上,随着对这些工艺技巧了解的不断加深,她也越发体悟到古人的指尖匠心。

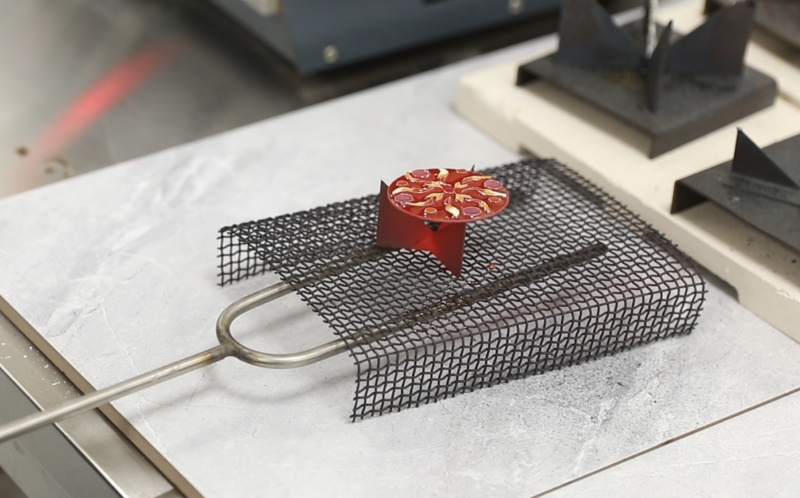

熔接、锤揲(chuí shuāi)、刻花……两种及以上熔点相近的金属相互叠加至60层以上,最后呈现出木头纹理的花纹,这便是木纹金工艺。在学生作品展示中,记者看到了一组以木纹金工艺制作的茶仓,名作“故人”。

歪歪扭扭的茶仓,象征着焦虑时期的自己;方框状的茶仓,象征着被世俗约束着的自己;舒展无定型的茶仓,则代表着随性状态下的自己。“制作时,我通过锻造、捶打等方式将原本圆柱体的底座打造成形态各异的样式,象征着人生百态。”该作品创作人、江苏经贸职业技术学院2016级校友蒋虎成毕业后进入姜造精工工作室工作,继续钻研金银细工工艺。而在他眼中,这组毕业设计作品是他本人的一次修炼与蜕变。“金银细工是一个慢活,刚开始我有点心浮气躁,最后怎么都打不出型来,后来我沉下心来一点点地捶打,最后才呈现现在的器型。这一过程中磨掉了我的浮躁,也让我获得巨大成就感。”

“不同于现在市面上随处可见的工业制品,我们的每一件工艺作品都是原创设计加纯手工打造。这份独一无二,是诞生于千年之前的非遗工艺至今仍能历久弥新的重要原因之一。”江苏经贸职业技术学院数字媒体与艺术设计学院党总支常务副书记刁翔正介绍,学院开设金银细工相关专业已超过十年,越来越多的青年学子体验学习这项非遗技艺。为了更好地传承这项非遗工艺,学院还将开设虚拟仿真和在线课程,届时可以实现掐丝珐琅等数字产品仿真、实训和定制开发。

“我现在所在的工作室一共有九个人,90%都是‘90后’。年轻人聚在一起,有想法也有干劲。”蒋虎成告诉记者,目前市面上销量比较高的金银细工工艺品主要是首饰、器皿等,而想要在同类产品中脱颖而出,除了考验工艺水平,更需要顺应时代潮流不断创新。蒋虎成举例,比如首饰可以结合动漫元素,支持个性化定制等,这些都很受年轻消费群体喜爱。

据悉,借助世界职教展、全国职业院校传统技艺大赛等国内外展赛活动,江苏经贸职业技术学院始终致力于扩大非物质文化遗产的宣传。通过建立国际合作平台、组织海外研讨会和文化交流,积极展示金银细工的独特魅力,推动非遗项目走向国际舞台。“只有打从心里对传统文化产生认同,才会产生兴趣,进而延伸认知的无限可能。我们期望更多年轻人能在金银细工非遗技艺的学习中发现美、创造美,主动加入非遗技艺的传承队伍中去。”刁翔正说。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵/文 胡楠/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版