编者按:“新安旅行团”是由我们党所组织与领导的少年儿童革命文艺团体,于1935 年成立江苏淮安河下镇私立新安小学,至1952年结束。在这17年里,团员们历经了中国革命史上最为艰苦的战斗岁月,足迹遍布全国22个省、市,行程达五万余里,为抗日战争与解放战争的胜利奉献了青春力量。2021年,习近平总书记给淮安市新安小学少先队员回信,鼓励他们结合自身成长实际学好党史,以英雄模范人物为榜样,从小坚定听党话、跟党走的决心,刻苦学习,树立理想,砥砺品格,增长本领,努力实现德智体美劳全面发展。在新中国成立75周年之际,让我们一起重走“新旅”路,追寻红色足迹,共同见证那段光辉岁月,传承和弘扬红色精神。

盐城市阜宁县陈集镇停翅港村,一片普通民房中间坐落着一个四合院,这里便是停翅港新四军军部旧址。1941年7月24日,新四军军部和中共中央华中局由盐城转移至阜宁,直至1942年12月25日撤离阜宁,新四军军部、中共中央华中局所在地停翅港当时是华中抗日根据地军政最高指挥中枢。

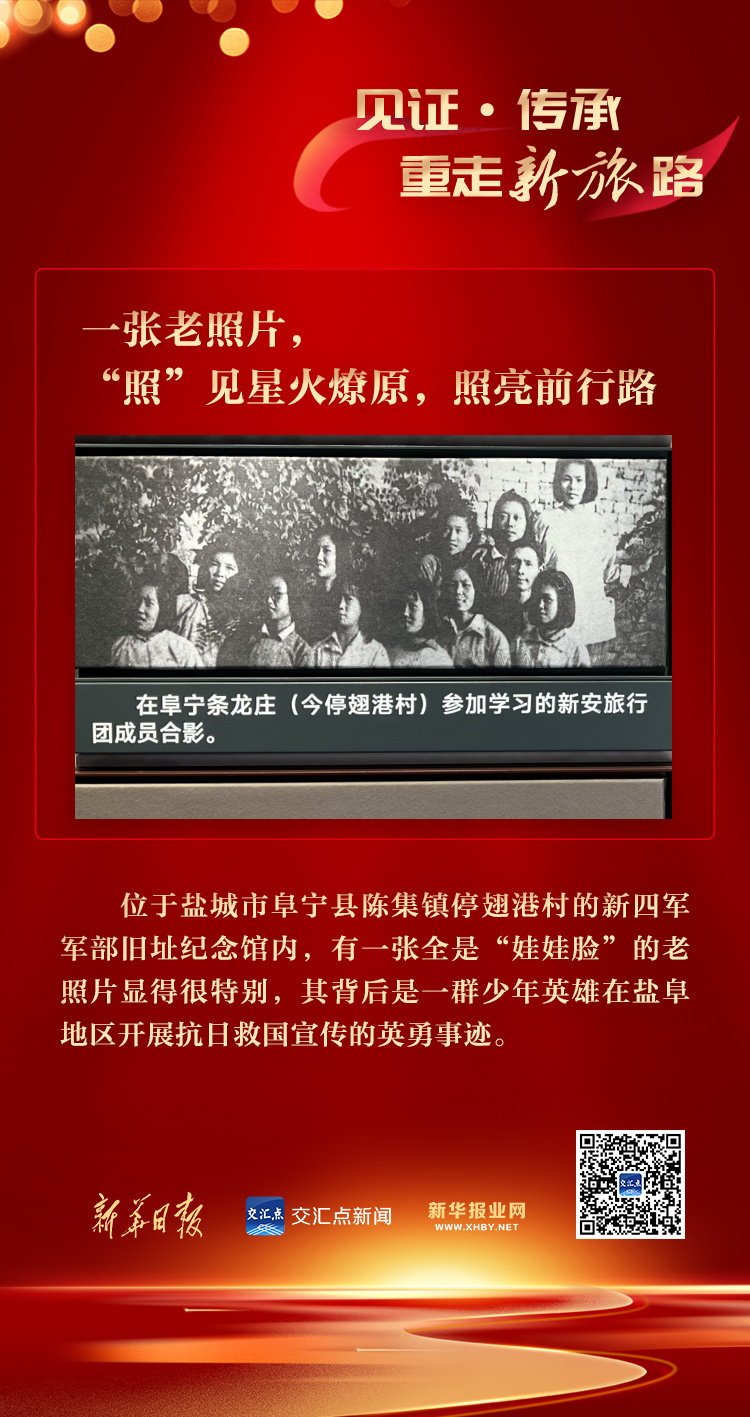

走进新四军军部旧址纪念馆,一张张历史图片及相关文物,再现了陈毅、刘少奇等老一辈革命家在此领导军民进行抗日斗争,指挥新四军浴血奋战的场景。这其中,有一张老照片显得很特别,其背后是一部壮阔的少年英雄“长征组歌”。

阜宁县陈集中心小学六(一)班学生田晨烨停在了这张照片前,照片上有些孩子跟他年龄相仿,照片旁备注:在阜宁条龙庄(今属停翅港村)参加学习的新安旅行团成员合影。

少年强则中国强。“1942年1月起新安旅行团来到阜宁开展群众慰问活动,积极进行抗日宣传,先后编辑出版了《儿童生活》《儿童画报》《每月新歌》等,发行至华中广大地区。”田晨烨说。

“1941年8月,新安旅行团转移到阜宁的岔头,首先就办了《儿童生活》这张报纸,办的时候先是石印,后来就改成了铅印。”据阜宁县烈士陵园管理所原党支部书记、阜宁县新四军研究专家蔡立荣老先生介绍,新安旅行团在苏北抗日根据地创办了第一张儿童报纸《儿童生活》,时任新四军代军长的陈毅专门为《儿童生活》题词:抗战事业应该让儿童参加,新四军愿意做儿童们的良友。后来,新安旅行团陆续又创办《少年画报》《每月新歌》《文娱资料》《华中少年》《华中少年画报》等许多出版物。通过这些报纸刊物,让党的路线、方针、政策以及抗日救国呼号,在广大儿童及民众心中牢牢生根。

1941年,新安旅行团到达盐城军部的时候只有30多人,其中最小的仅十岁。没有桌椅,团员们就以膝盖为桌,背包为凳,抓紧行军作战、宣传的间隙,坐下来读书学习做笔记,提高自己的政治觉悟和文化水平;没有房子,就自己动手搭草棚住。正是在这样艰苦的环境下,团员们自力更生,一边刻苦学习知识,一边开办各类报刊播撒抗日火种,唤醒广大民众特别是少年儿童共赴国难。

田晨烨久久注视着这张老照片,八十多年前这群“小好汉”好像一下子鲜活地站在他面前,虽面容清瘦,脸上却洋溢着朝气与笑容,表情坚定而勇毅。

“办报刊杂志的同时他们又在板湖小学举办儿童工作试点培训班,组织盐阜地区各个县的儿童开展集中学习,向他们宣传抗日的目的、讲解抗日救国的责任、教唱抗日歌曲舞蹈,还学习识字写字。”据蔡立荣介绍,“这个学习班办了三个月,结束后,当时盐阜行署的文教处长戴伯韬整理了三个月的学习总结,中共盐阜地委宣传部部长曹荻秋看后说‘这个很好啊,在全市推广’,于是后来就在盐阜地区各个县继续办学习班。”

新安旅行团还运用陶行知的小先生制,到各个县创立儿童团。“阜宁县儿童团发展起来,对抗战起了较大的作用。把广大儿童都发动起来,儿童宣传教育把整个盐阜地区的妇女也相应带动了起来。当时帮助乡宣传队提高宣传的水平,带动了整个盐阜地区抗战教育事业。”蔡立荣特别提到,最后盐阜地区组织了多达18万人的儿童团,超额完成了党和人民交给他们组织十万儿童的任务,真正做到了星火燎原。

“了解了新安旅行团的故事后我十分感动,他们当时一边宣传抗日一边学习,我们生活在这个和平的年代,更应该珍惜现在的生活,好好学习。我们要传承红色基因,学习新安旅行团精神,争做新时代好少年。”灿烂阳光下,田晨烨站在蔡老身旁,认真听着,不想错过这段关于少年爱国壮举历史的任何一个细节。

在国家民族需要的时候,不缺席、有担当。“我们现在的小学生也好,初中生、高中生也好,要学习新安旅行团这种抗战精神,这种顽强的精神,要激励自己学有榜样、有目标,将来为社会主义建设服务。”蔡老殷殷叮嘱。

时节如流,韶华不负。一群小好汉,风云五万里,新安旅行团的精神风貌将永远激励年轻一代为创造新时代更加美好的未来而接续奋斗。

策划:潘青松 王高峰

文字:黄欢 张文婧

视频:王悦谋

美编:朱丹清

包装:王子杰 郑诚

指导单位:江苏省委网信办

支持单位:淮安市委网信办

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版