走进小院,只见弹琴者端坐在院子的石凳上,双手抚琴,沉醉于琴声之中。弹琴者名叫江禾,是一名90后小伙子,目前在扬州大学音乐学院担任古琴教师。他既会弹琴,也能亲手制作一把属于自己的琴。

江禾在演奏古琴

每一张琴都有自己的个性

江禾出身音乐世家,他的母亲王小平是广陵琴派第十二代传人,师承于广陵派先师梅曰强。

从小浸润在音乐的氛围中,江禾从5岁就开始学习钢琴和古琴。先后毕业于南京师范大学和美国斯坦威钢琴第一名校乔治·梅森大学,获得了音乐教育和钢琴表演双专业学士学位。

墙上的一排古琴

古琴和钢琴,来自中西方的两种古老乐器,从外形到演奏形式几乎大相径庭,对于江禾来说,却能在弹奏中体会到相通之美。江禾说:“可能因为先学了钢琴的缘故,我对于音准也会比较敏感,对练习古琴也有很大帮助。”

本科毕业后,江禾更加坚定地走在了钻研古琴的路上,来到四川音乐学院古琴专业攻读硕士。

启蒙于广陵派,江禾还先后师从于浙派传人、浙江音乐学院硕士生导师徐君跃和蜀派叶氏一脉传人、四川音乐学院硕士生导师曾成伟。在和不同流派的古琴大家接触的过程中,江禾渐渐发现,琴音其实和人一样个性鲜明,每一张琴也都有自己的个性,“它不是一个物,它是有灵魂的。”

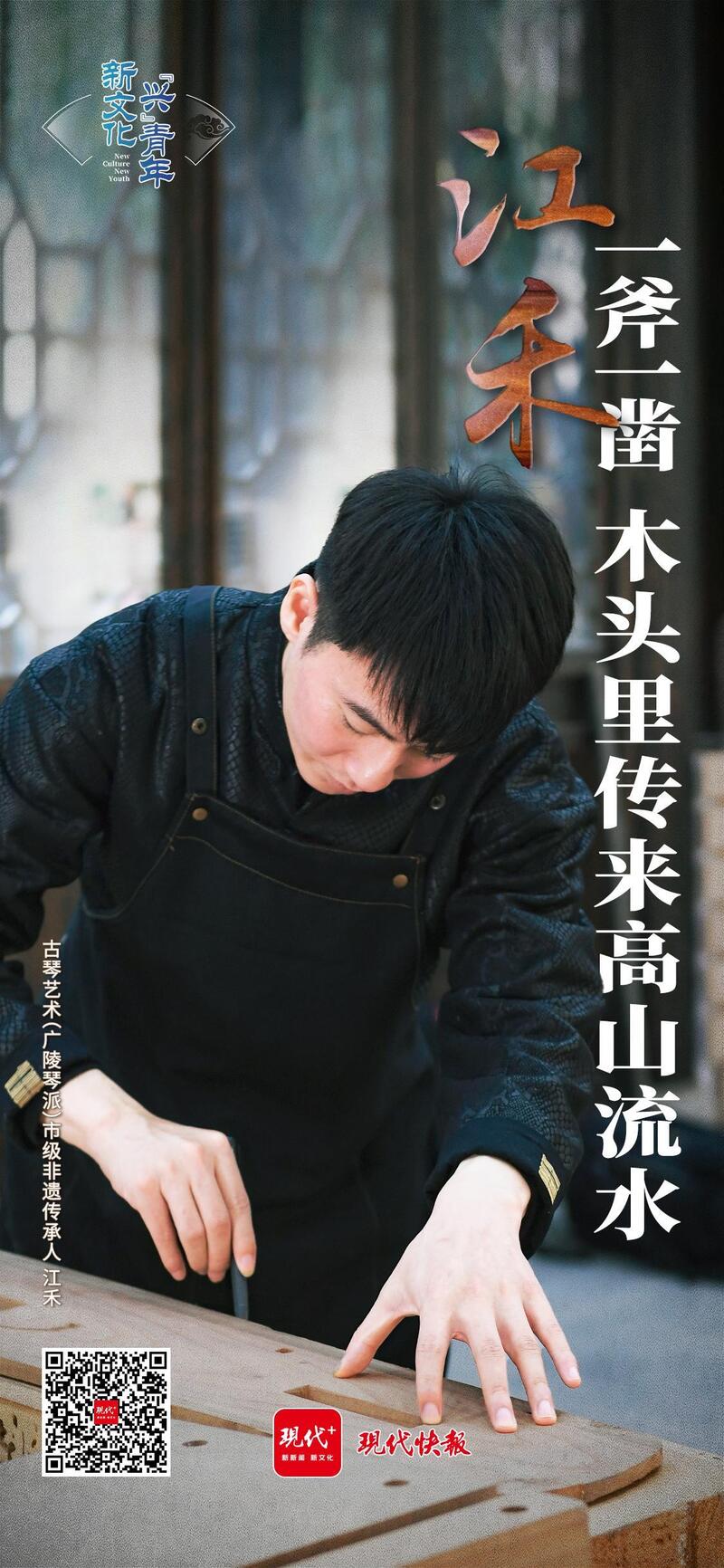

以弹琴者的视角制作每一张古琴

“不同的气质人弹奏不同的琴,音色也不同,怎么才能拥有一张属于自己的琴呢?”随着这个念头在江禾心中响起,他开始走上斫琴的道路。

开料

走进江禾的工作室,可以看到墙上挂满了不同工序阶段的古琴半成品,右手边则是整面墙的制琴工具,仅刨子就有30多种,凿子70余把,还有各种大小的锉刀、砂纸。

斫腹腔

选材、开料、刨平、刨面边、斫腹腔、调音、合底板、披灰胎、擦漆、上弦……斫一张琴,至少要100多道工序。单单是做漆,都有20多道工序,一张古琴从选料开始至制作完毕,短则一年半,长则三四年。“这绝对是慢工出细活,需要在一次次制作中积累经验。”江禾说。

排沙音

作为一名古琴演奏者,江禾对音色的追求近乎执着。每一张古琴都是他倾注情感的作品,记录着他对音色的独特理解与追求。

披灰胎

有一次,江禾选择用一块200多岁的老杉木制作古琴,和他惯用的“老川桐+冰弦”配置不同,这次他选择了钢弦。在槽腹校音时,江禾不由得感叹此琴难得,就是音色略空,没想到在厚重灰胎的包裹下,机缘巧合造就了一张难得的好琴。最后,江禾给这张琴取名为“否极泰来”,他说:“虽然不至于‘起死回生’来形容,但也算是‘画龙点睛’。”

擦漆

对于斫琴,江禾与所有斫琴师一样,希望留下传世的名琴,而不是像流水线生产的商品,也更希望斫琴这项技艺可以一直延续下去。

现代快报/现代+记者 裴诗语/文 张治纲 叶子 牛华新/摄 陈莹/后期 李丹/设计

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版