近日,南京天气渐凉,成果转化与校地产学研的对接活动却如火如荼,掀起一阵阵热潮。

11月27日,首届南京仙林高校科技成果转化促进会在紫东生态会议中心举行。会上,南京仙林科技成果转化中心揭幕,江苏省科技资源统筹服务中心仙林中心、江苏省技术产权交易市场仙林中心签订共建协议,一批优质高校成果转化项目现场签约,近百个“摸底上架”入库成果转化项目参加路演评审和项目对接。

同日,南京理工大学新一代信息技术专场产学研对接大会举行。会上发布南京理工大学在人工智能、工业互联网与网络安全等重点研究领域的最新成果,校企开展供需精准对接。

数日前,南京还与南京大学签署了共建原子极限微制造实验设施合作协议。

校地企联姻,科研伴发展共赢,为何能成常态?

今年以来,南京持续深化科技体制改革,坚决把构建贯通式科技成果转化体系作为因地制宜培育发展新质生产力的关键抓手,围绕高校、战略科技力量、企业、平台、金融、生态六个关键点谋划思路举措,着力推动全市域资源统筹、全过程生态优化、全周期服务保障,持续推进科技创新和产业创新深度融合,推动更多科研成果从“实验室”走向“生产线”,为建设具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区聚势赋能。在最新发布的《自然》增刊“2024自然指数-科研城市”中,南京跻身全球十大科研城市前五。

校地合作更深入

着力布局合成生物

11月26日,来到仙林大学城智谷大道南侧,只见机械铁臂不停挥舞,工程车辆往来穿梭,工人们正在紧张有序地开展作业,一片热火朝天的建设景象。一栋高楼主体建设工程已封顶,南京(仙林)合成生物创新谷的形象逐渐丰满立体。

该项目是栖霞与南京师范大学一次具有里程碑意义的校地合作,也是近年来仙林大学城与驻区高校投入最多、规模最大的一项校地合作项目,还是南京师范大学仙林校区单体建筑面积最大、投资规模最大的基本建设项目。

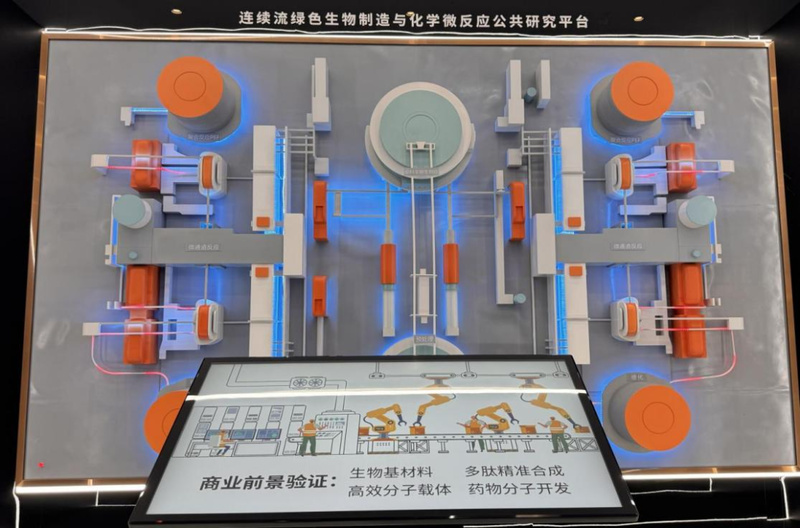

什么是合成生物?这是一种全新的“造物”技术,也被誉为属于未来的“天工开物”,它融合了生物学、化学、工程学等多种技术,发展潜力巨大,是各地争相布局的未来产业之一。

近年来,我国逐步加强合成生物领域的顶层战略规划,并作出发展底层技术研究和产业化规模应用的宏观部署,密集出台加快合成生物创新发展的政策文件。2023年11月,我省也发布《省政府关于加快培育发展未来产业的指导意见》,提出加快培育合成生物等10个成长型未来产业等。

“一期将建设江苏省合成生物基础研究中心和南京师范大学国际合成生物学研究中心,推动多学科交叉融合,搭建合成生物基础研究平台,预计明年9月就可以入驻了。”南京师范大学科学技术研究院副院长应亮介绍,目前南师正着力引进产业领军人才和创新团队。

生物谷二期拟建设南京师范大学合成生物学前沿科学研究中心,设计方案已于11月20日发布,当天南师还与国投集团举行了合成生物学联合实验室签约活动,双方将共同助力南京市合成生物学产业布局,推动国家生物技术和生物制造产业发展。三期拟建设南京师范大学合成生物学成果转化中心,抢抓未来产业新赛道,打造合成生物学中试及产业化园区。

作为高校,南师为何要深化地方合作,共建生物谷?“跳出南师看南师,打开大门办南师。”应亮用南师的办学理念回答,“无论是科学研究,还是成果转化,都需要创新资源集聚,需要校地、校企双向赋能、双向奔赴。而地方和园区具有区位优势、产业优势,我们则具备学科优势、技术优势,大家联合建立生物谷,可以发挥1+1+1>3的协同效应。”

产学研合作更密切

从仪器共享到科研共享

南京邮电大学分析测试中心实验室内,各式各样的科研仪器陈列在两旁,科研人员穿梭往来……

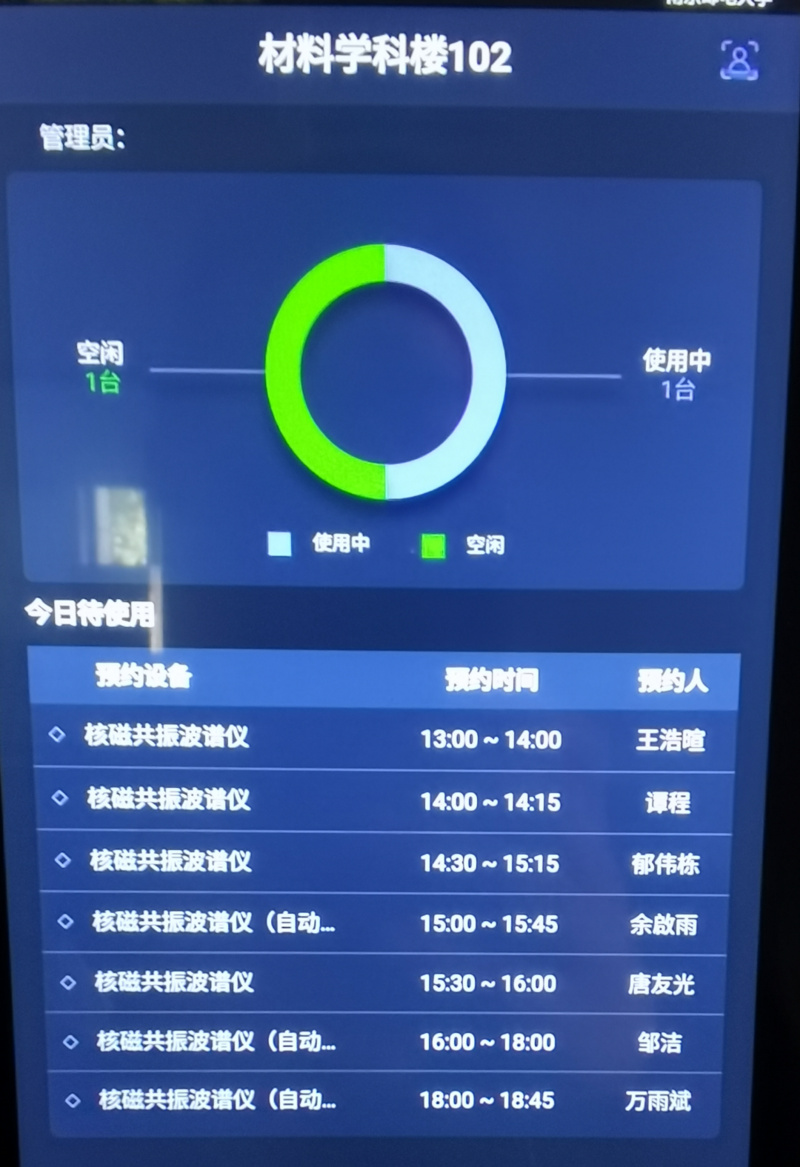

“来往这里使用仪器的‘白大褂’,不仅是我们学校的科研人员,还有来自南大、东大等兄弟高校的同仁,也有中石化南化研究院、鱼跃医疗等企业的伙伴。”实验室建设与管理处处长沈清明介绍,“学校大型科研仪器现面向全市高校、企业开放,一些高端仪器设备预约基本都是满的。”

随后,他掏出手机、手指轻点,一个仪器预约小程序即展示在眼前。高分辨透射电子显微镜、电感耦合等离子体质谱仪、粉末及单晶X射线衍射仪等仪器使用预约已排到一两天后。

这不是个例。在仙林大学城,一个实验室开放创新联盟已经建立。高校、科研院所、企业等约20家单位的创新资源被统筹起来,重点面向高校、科研院所、企业、社会研发组织和个人的科技成果转化、技术创新、技术攻关等创新需求,提供仪器共享、检验检测、技术咨询等服务。显然,这是一个多方共赢的好事。

对敞开大门的实验室而言,不仅进一步提高了科研仪器利用率,让仪器保持一个稳定的运行状态,还能通过收取服务费用实现“自我造血”。目前南邮单价50万及以上大型仪器设备共计147台套,总金额约1.94亿元,其中,入网省科技资源统筹服务中心云平台145台件。2023年运行总机时约14.05万小时,年对外服务2万小时,年平均有效工作机时1048.69小时,年服务总收入约213.28万元。

对其他高校、企业而言,科研需求能够随时找得着、用得上最先进最高端的科研仪器,尽快将市场需求转化为科研行动,进而形成成果落地。“仪器共享”还是“科研共享”的先手棋,从仪器助力到技术支援,再到成果转化,可形成产学研融合的良性循环。“通过仪器开放共享,大家的交流自然而然多起来了。”沈清明笑道,“学校有的成果转化、技术对接项目就是凑巧大家一起使用仪器时交流出来的。”

成果转化体系更贯通

一批创新成果落地生金

尺寸只有大拇指大小、重量仅为2.2克的双光子显微镜,今年市场销售额预计达到1亿元。这个曾经“压箱底”10多年的技术成果来自中国科学院院士、北京大学教授程和平的科研团队,在跑遍多个城市后,最终在南京江北新区落地生根。

作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市、首个引领性国家创新型城市,南京的高校院所、科研人才、科创平台等数量均居于全国前列。近年来,南京持续探索全链条深化产学研合作的新路子、新模式,努力提升全市科技成果转化效率,取得了积极成效。8月底,《南京市构建贯通式科技成果转化体系的实施意见》发布,聚焦供给端、需求端、转化链“两端一链”,进一步拿出针对性举措,破解经济与科技“两张皮”问题。

在供给端

南京紧紧抓住高校院所和战略科技力量强化科技成果源头供给,加快推进职务科技成果赋权改革,探索“团队控股”“拨投结合”等模式,并在17所高校挂牌南京市科技成果转化服务中心高校分中心,建立校(院)地合作联席会议制度,定期发布创新成果和产业需求两项“信息清单”。

近两年在宁高校院所输出到南京的技术合同成交额增长54%。9月,首个全国高校区域技术转移转化中心在南京落地建设,并同步在宁布局生物医药、信息通信两个分中心。

在需求端

南京支持产业链链主企业联合在宁高校院所创设一批高水平创新联合体或联合实验室,现已有32个市级创新联合体,近百家企业、十余家大学和科研机构参与,开展联合攻关项目110多个,培育出一批标志性、可供市场转化的创新成果。近三年来,南京企业研发费用平均增长12%,增速高于深圳、苏州,高企总量突破1万家。

在转化链

南京强化平台赋能、生态赋能,依托概念验证中心、中试服务基地、公共技术服务平台、新型研发机构、省产研院,打造“4+1”全链条转移转化平台矩阵。目前,南京地区6家概念验证中心挂牌江苏省首批省级概念验证中心,全省占比60%,数量位居全省第一。全市367家新型研发机构已孵化引进企业超7200家,2023年当年营收超560亿元。

金融赋能是南京的另一大优势。用好科创金融改革试验区的制度红利,南京首创设立18家科创金融服务驿站,打造“宁企通”金融服务专区,构建“机构专营、模型专设、服务专业、产品专属”金融服务体系,引导更多“耐心资本”投早投小投硬科技。

充足的创新要素资源、完备的科创平台,让南京成为广大科研工作者实现“科研梦”的理想之城,有能力支撑科技创新从“0”到“1”、从“1”到“100”、从“100”到“N”。

11月6日,在全省科技大会暨全省科学技术奖励大会上,南京共有185项(人)获得省奖,占全省获奖总数的63.79%。而在此前的2023年度国家科学技术奖揭晓中,南京29个项目在列,占全国总数的11.6%。

南京,正在不断谱写以科技创新引领产业创新的新篇章。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版