每一本新书,当它从书店中被买走,它就成了旧书。和新书相比,旧书有着难以比拟的魅力。它不但记录着知识和智慧,更承载着岁月和过往。那些古早的封面、装帧、排版,未曾谋面的前任主人在书上留下的痕迹……使得旧书成为人们回望逝去时光的温暖载体。

对于拥有厚重历史的城市来说,旧书店更是记录城市温情,展现城市文脉的重要窗口。比如,伦敦的查令十字街84号旧书店,海莲·汉芙和弗兰克·德尔以书为媒的故事,感动了全世界亿万读者。江苏也是如此,南京、苏州、扬州等历史文化名城的旧书业源远流长。淘书、访书、买书、读书、藏书,一本本旧书在流转中延续着江南的阅读传统,氤氲着沁人书香。

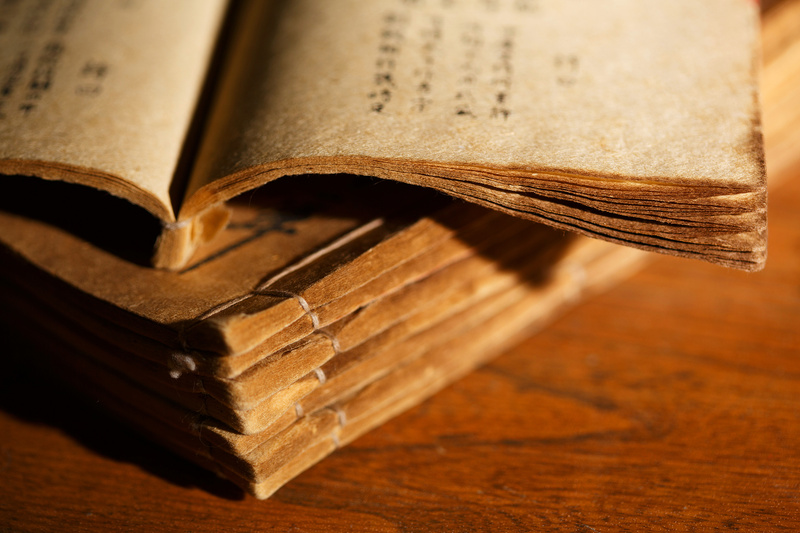

作为“世界文学之都”,南京旧书业的历史悠远绵长。南京大学教授徐雁在《南京的书香》中介绍,明清时期,南京的三山街书肆街和夫子庙书摊区就是在江南乃至全国都有影响力的图书集散地,也是数百年间藏书家们喜爱的淘书之地。20世纪前期,夫子庙的旧书摊远近闻名,以出售线装旧书为主。夫子庙东市的古旧书店曾有“东南古旧书店之冠”的美誉。

上世纪40年代,著名文人纪庸(果庵)写过一篇《白门买书记》,生动记录在南京夫子庙、花牌楼等地十余家旧书店淘书的畅快经历。纪庸淘到常熟藏书家张金吾旧藏明刊本《文选》、杭州丁氏嘉惠堂旧藏明刊本《玉堂新咏》、巾箱本《七修类稿》等,令他兴奋不已。著名学者、南京大学教授汪辟疆在日记中写道,上世纪40年代,南京旧书市场上“旧籍益稀,售直遂巨”,因为战乱影响,十年前容易得到的版本,当时则被藏家以“奇货”视之。

年过七旬的南京著名作家、藏书家薛冰见证了近几十年来南京旧书业的风雨沧桑。他的印象中,上世纪70年代,堂子街旧货市场上就开始出现有人售卖旧书,但南京旧书市场真正的重新发展,则要到80年代后期开始。从1985年开始,新书价格开始上涨,由于各种因素进入旧货市场的新版旧书也渐渐多起来,新一轮的旧书交易应运而生。

“那时候的旧书摊子在全城各处都能看见,除了堂子街旧货市场,鼓楼广场、汉中门广场、山西路军人俱乐部、新街口工人文化宫、明故宫午朝门、夫子庙瞻园路等地都有人摆摊卖旧书,有的逢周末成市,有的则每天设摊。比如,南大门前、汉口路上的旧书摊持续约十年之久,成为很多南大师生的难忘回忆。”薛冰说。

上世纪90年代,南京的旧书市场固定在工人文化宫和军人俱乐部内,鼓楼广场还有旧书夜市,吸引了无数爱书人在下班后前来淘书。1993年之后,有关部门将旧书市场固定在朝天宫南“万仞宫墙”和内秦淮河之间的夹道上,形成了朝天宫旧书市场。固定的书摊有几十家乃至上百家之多,不但吸引了南京周边地区的书商,也有很多来自山东、上海、北京、天津甚至东三省的书商带着旧书前来售卖。

薛冰回忆,那时每到双休日,只要不下雨,摆在朝天宫路边的旧书摊子,一个接着一个,令人目不暇接,最大的摊位竟长达数十米,摆出的图书有数千册之多。旧书品种也非常丰富,除了新版旧书、外文图籍、民国旧版书和线装古籍外,还有不少稿本、抄本、明版本和清代精刻本露面,有心人不难搜集到档案、日记、信札等珍贵文献资料。

“旧书铺天盖地,人流熙熙攘攘,对于爱旧书的人来说,周末起个大早,到这里和书友们聊聊天,和旧书摊老板们砍砍价,哪怕不买书也是无比满足的。” 旧书收藏爱好者刘宁难忘当年的朝天宫书市。

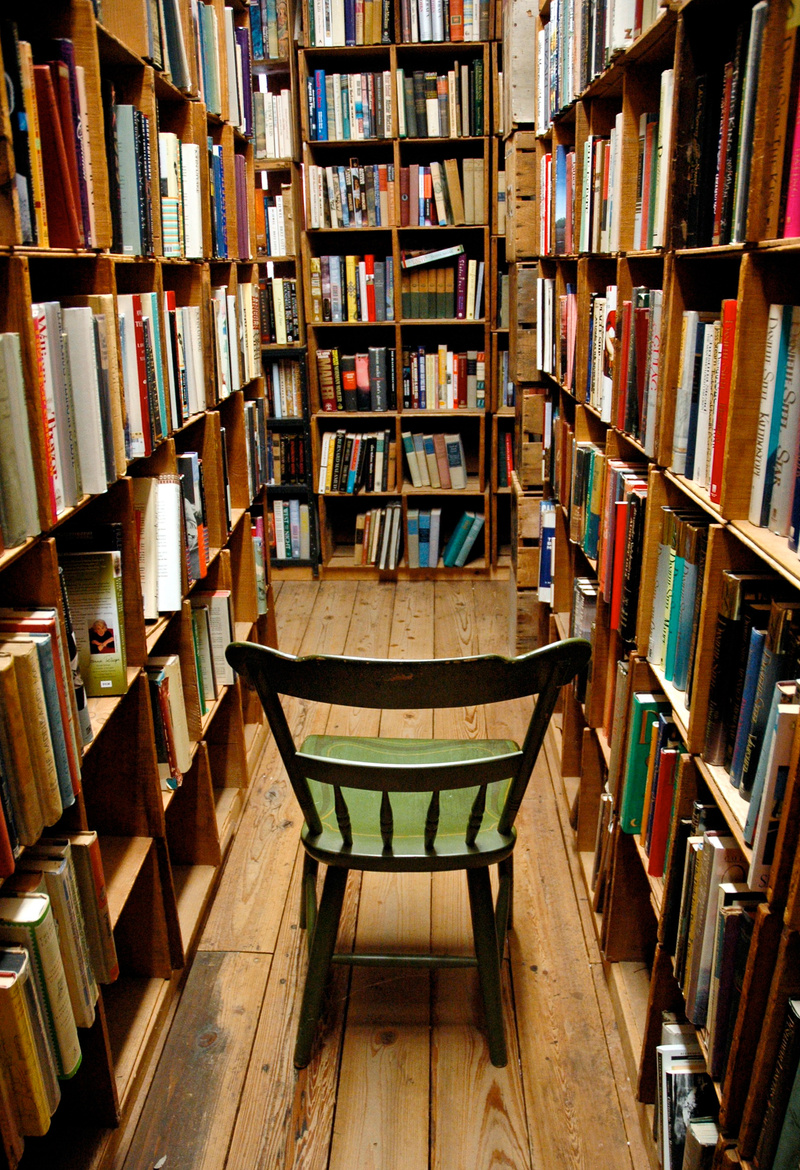

如今,古城南京的旧书店,主要集中在南大鼓楼校区和朝天宫仓巷一带,包括学人、唯楚、宏伟、复兴等在书迷心目中享有口碑的旧书店。旧书店经营者们也在积极适应市场变化,让旧书更有“新意”。在南大鼓楼校区旁的学人书店,老板阚炜除了在店内陈列旧书,还引入记录旧时光的老家具、留声机、电影海报,为购书者提供各种藏书票、铜版画、明信片等,将旧书店打造成充满阅读品味的“文化空间”。

在江苏另一座历史文化名城——苏州,旧书业的历史同样源远流长。

苏州著名藏书家、作家王稼句说,唐代时苏州就有卖书的坊肆。元末苏州天心桥南的“刘氏梅溪书院”,是苏州历史上有名实可考的最早书店。新中国成立前,苏州的旧书店集中在观前街、护龙街等地,有数十家之多。旧书店老板收到旧书后,随便出售,不问顾客同业,一律待遇。苏州河流纵横,舟楫往来,也有书商一边行船,一边经营,夜晚不用寻找旅店,以舟为家,直接在船上收卖旧书,也算是当时苏州旧书业的一道风景线了。

对于书友来说,来到苏州淘书是愉快的经历。著名藏书家、文学家阿英在《苏州书市》中回忆,他常常从上海到苏州访书,先在阊门外住好旅店,便“雇车进城,至察院场。于是,始文学山房,依次而松石斋、存古斋、来青阁、适存庐、觉民书店、艺芸阁、宝古斋、灵芬阁、集成、勤益、琳琅阁、振古斋、欣赏斋,一路访书,直达饮马桥”;“晚饭后。略略闲走,即回旅店。灯下翻阅所得,其佳者一气读之,读尽则酣然入梦”。

今年99岁的古籍版本学家江澄波依然经营着祖父江杏溪于清光绪二十五年(1899年)创办的文学山房书店,这家百年旧书店开办于护龙街(今人民路)嘉余坊口,如今位于平江历史文化街区的钮家巷。江杏溪及其子江静澜谙熟版本之学,不但经营旧籍,还用木活字排印《江氏聚珍版丛书》,在学术界和藏书界产生过重要影响,吸引了张元济、傅增湘、朱希祖、顾颉刚、郑振铎、阿英、谢国桢等来访书。如今的“文学山房”保留着当年模样,各种古旧书排列得整整齐齐、满满当当,线装古籍中夹有签条,上面写着书名、编号等信息,方便找书人翻检。将近百岁的江澄波老人常常来到店内,与来自全国各地的书友们畅聊书林轶闻。

如今,当你来到苏州,除了“文学山房”外,还能在苏州古旧书店、十方书屋、简素山房等旧书店寻访旧书。苏州文史学者倪浩文说,苏州的旧书从业者们纷纷将在线上开拓售卖旧书的空间,除了在“孔夫子旧书网”开店外,很多人通过微信群,抖音直播卖书,让旧书通过更多元的渠道流通。

扬州的旧书店也是久负盛名。清代扬州刻书业发达,公私藏书丰富。20世纪前期,由于战乱影响,很多秘藏于名园大宅里的珍本旧籍流落到市面上。郑振铎先生就收藏了大量从扬州流出的杂剧传奇精本。扬州民间的旧书摊更是应运而生。

扬州著名作家韦明铧介绍,上世纪30年代,扬州的旧书店有商务、梅枝、文海楼、陈恒和、文富堂、聚盛堂、同文余记、会文堂等十余家,有一半坐落在繁华的教场,吸引许多学者来淘书觅宝。1937年3月,著名藏书家阿英曾慕名来教场的旧书肆里买书。田汉《扬州纪行》中的一首诗写的就是阿英在扬州淘书的经历:“非关明月动吟怀,访缺寻残破铁鞋。碧血犹腥文献邈,阿英惆怅教场街。”

在扬州度过童年、少年时光的著名作家朱自清对故乡的旧书店情有独钟,留下了众多佳话。他在《论东西》一文中说过:“读书人也有在乎东西的时候,他们有的有收藏癖,收藏的可只是书籍、字画、古玩、邮票之类。这些人爱逛逛书店,逛逛旧货铺、地摊儿,积少也可成多。”

韦明铧说,朱自清在北京读书、在欧洲留学时就喜欢逛旧书摊,这一方面是因为他喜爱收藏古籍,一方面更是做学问的需要。从他写过的很多古典文学论文就知道,朱自清充分借鉴参考很多从旧书店淘来的旧书。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版