在我国的非遗中,有一种传承千年的技艺,有着“织中之圣”的美誉,这就是缂丝。作为唯一不能被机器替代的织造工艺,缂丝工艺自南宋以来,便深深扎根于江南。在苏州城内,太湖之畔,非遗传承人范玉明和范辰霄父子,用双手传承古老技艺,以匠心编织锦绣繁华,让缂丝技艺绽放出更加迷人的时代光彩。

11月18日,记者联系上范辰霄,此时的他正在巴基斯坦学习与非遗相关的课程。在忙碌的学习间隙,这位“00后”青年传承人将一家人与缂丝的深厚情缘娓娓道来。

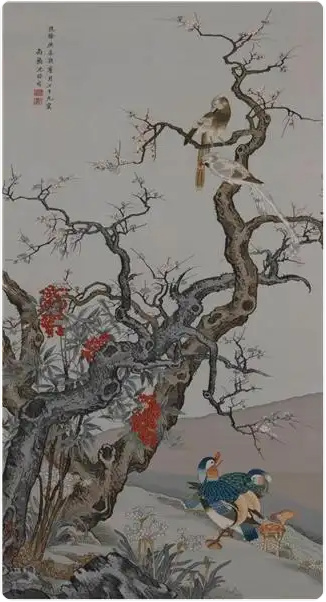

缂丝的起源,可追溯至汉魏时期的“缂毛”技艺,唐代时被运用于丝织物,到了宋代,逐渐从实用品转向观赏品生产。因其织造工序极其细致,色彩变幻极其繁琐,存世精品又稀少,所以常有“一寸缂丝一寸金”的盛名。2009年,缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选人类非物质文化遗产代表作名录。

“‘缂’是织法的一种,由于‘缂’字读作‘kè’,常有人误以为‘缂丝’是用刀刻出来的,实际上并非如此。缂丝之美,在于其图案仿佛用刀在丝面上雕刻而成,这是一种形象的比喻。”范辰霄解释说,缂丝是以生蚕丝为经线、彩色熟丝为纬线,采用“通经断纬”的技法,先将纹样以墨线勾于经线面上,纬丝不贯通全幅,而是按图案、色彩分块,再逐块用数只小梭子挖织出的平纹织物。“缂丝织造的速度比云锦更为缓慢,即便是一位技艺高超的织工,每天最多只能织出1—2厘米的长度,一件作品往往要耗时好几个月,甚至一年多的时间才能完成。”

自古以来,缂丝便被作是皇家的御用之物。2006年,范辰霄的父亲范玉明受明十三陵博物馆邀请,与南京云锦研究所的织造专家合作,参与了出土文物复制项目,近距离接触了古代缂丝艺术。其中,明万历皇帝的一件龙袍,由于年代久远,碳化严重,衣服的结构、图案仅凭肉眼已很难辨认。为了逼真还原丝织品的原貌,范玉明和南京云锦研究所的专家,多次进定陵对照残留织物,研究分析组织结构,并参考文献古籍以及发掘报告还原色彩,耗费六年之久,最终成功复原了这件龙袍,为更多中国历史与缂丝工艺留下了宝贵的艺术珍品。

出生于2000年的范辰霄从初中开始,便决定继承家族技艺,“我生长在苏州太湖边的一个小村庄,村里不少人家都是靠缂丝这门手艺活吃饭,手艺一代代传下来。儿时的我总是看到父母埋头缂织的场景,耳边是脚踩竹竿、手拿拨子和梭子‘沙沙沙’的声音。”耳濡目染下,缂丝与童年记忆融为一体,15岁那年,他就在木机上有模有样地用缂丝技艺编织织品了。

大学毕业后,范辰霄回到家乡,决心将缂丝作为自己的事业。作为父亲的范玉明既欣喜又担忧,一方面他希望儿子可以“子承父业”,但同时他也担心,平日里养尊处优的“00后”孩子,能吃得了这个苦吗?因为缂丝整个过程不仅需要耐心,更需要一分一毫的精细。手要拨、脚要踩,眼睛看,常常好几个小时坐在纺机前不能离开,很多织造工匠因此患上颈椎病、视力衰退等职业病。因为辛苦,选择干这行的人越来越少。尽管如此,范玉明惊讶地发现,迷上缂丝的儿子“一发不可收拾”,每天起早贪黑,在织机前练习七八个小时,不断探索和研究技艺的细节。经过几年勤奋练习,2020年,范辰霄花费一年多时间,独立完成了一幅长达4米多的太湖风景长卷《印家乡》。

“对非遗真正有效的保护传承并非将其束之高阁,而是走进更多普通人的生活。”范辰霄希望,以前只为帝王家服务的缂丝能更加生活化、年轻化,成为生活中的时尚之物。因为在大学里学的是艺术设计,所以范辰霄尝试把当代艺术的理念运用到传统缂丝创作中,制作了手袋、香囊、挂画等颇受欢迎的工艺品和实用生活用品。同时,他还开办网店、与带货主播合作,让缂丝艺术走进直播间,走进了千家万户。

今年9月,范辰霄做了一个重要决定,启程赴巴基斯坦拉合尔教育大学,学习两年的“世界文化遗产”专业。“巴基斯坦曾是古代丝绸之路的重要节点,拥有丰富的世界文化遗产资源和悠久的手工艺传统,为我提供了一个从多元文化中汲取灵感的机会。”在巴基斯坦,范辰霄拜访人文古迹,学习古老技艺,他惊喜地发现,当地的地毯工艺,与中国的缂丝有着异曲同工之妙。通过与巴基斯坦工匠的交流与合作,他深入学习地毯工艺的染色、编织和图案设计,尝试在缂丝图案中融入地毯的几何纹样,以及借鉴地毯工艺的色彩搭配方式,为缂丝注入新的设计元素和制作手法。

在巴基斯坦学习期间,范辰霄还将一幅新创作的《缂丝唐风团花》赠予了巴基斯坦拉合尔当地政府,“这是一幅以唐代团花纹样为主题的缂丝艺术品,展现了唐代艺术风格的华丽和典雅。”范辰霄说,唐代是中国历史上对外交流最为活跃的时期之一,通过丝绸之路,团花图案及其他工艺美术品传播至中亚、西亚和欧洲,影响了沿途国家的艺术风格。多元文化的交流也丰富了唐代的图案设计,使其融入了波斯、巴基斯坦等地的装饰风格,形成了东西方艺术交融的独特风貌。

范辰霄希望,未来能通过这次跨文化的学习经历,探索缂丝与地毯技艺的跨界融合,推动中巴手工技艺的合作发展,“期待缂丝技艺能跨出国门,走向世界,在世界舞台上绽放出更加绚丽的光彩,让全世界都能领略到中国传统文化的独特魅力和深厚底蕴。”

新华日报·交汇点记者 王慧

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版