交汇点讯 2024年12月30日,《中国空间站科学研究与应用进展报告》“太空人体研究七大进展”发布,东南大学器官芯片科研团队成果入选。近年来,随着国内器官芯片技术不断取得新突破,一枚U盘大小的器官芯片既可“上天”研究失重环境下心血管系统失调问题,也可在体外实时“追踪”人体隐秘角落里的“健康杀手”。

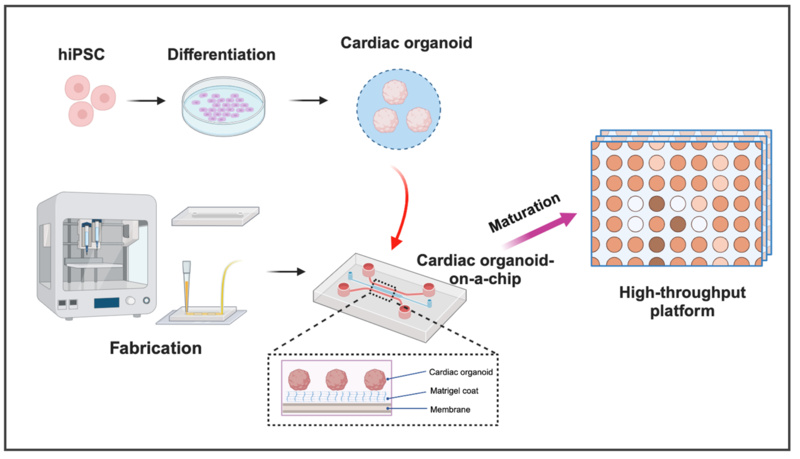

基于心脏类器官和器官芯片技术优势,日前,东南大学公共卫生学院教授梁戈玉和生物科学与医学工程学院研究员陈早早团队构建了心脏类器官芯片,为体外心脏毒性评估提供了新模型。

最仿真人体的体外模型

心脏暴露于危险因素之下,易发生各种心血管疾病。根据世界卫生组织统计的数据显示,每年因心血管疾病死亡的人数约占全球死亡总人数的三分之一。广泛分布于生态系统中的微纳米塑料正是心脏隐藏的“敌人”之一。

研究表明,微纳米塑料由塑料制品在紫外线照射、物理磨损和生物降解等情况下逐渐分解而成,在生态环境中大量广泛存在。这些微小粒子由于体积小,质量轻,非常容易经消化道和呼吸道进入人体,并且穿透血管屏障,跟随血液流至全身各个脏器,具有巨大的健康隐患。因此,如何精准实时地对微纳米塑料进入心脏并引起心脏毒性的全过程进行可视化追踪,成为人们保护心脏、抵御“外敌”的关键。

“先前的研究初步证明微纳米塑料具有潜在的心脏毒性,且人体血液和多脏器中均被证实可以检测到这种物质的存在。然而,想要精准‘追踪’这种微小粒子,传统评估模型存在准确性、仿真性不足等问题。”梁戈玉介绍,目前开展心脏毒理、药理学研究的方法大多仍采取传统的评估模型,即动物模型和体外细胞模型。前者具有模拟整体效应,后者具有经济便捷、容易大量扩增等优势,但随着研究的深入,其缺陷也逐渐暴露。

对于动物模型来说,尽管以小鼠为代表的实验动物和人体在基因组上具有一定相似,但是仍不可避免地存在一些关键基因表达、器官功能结构的差异,容易导致从动物获取的实验结论外推至人体时失败。

对于体外细胞模型来说,在真实情况下,人体器官由多种细胞类型组成,细胞与细胞之间存在“交流”,面对外来毒物等“敌人”来袭,往往能够相互协作、共同御敌,而通过培养的单层细胞模型并不能高仿真性地模拟人体内复杂的生理情况。

“作为最新的一种生物芯片形式,器官芯片是目前被公认的最仿真人体的体外模型,且可以实现实时监测。可以说,心脏类器官和器官芯片技术的诞生,为解决现存问题提供了新契机。”陈早早说。

芯片上“长”出“迷你心脏”

何为心脏类器官?简单来说,就是从人体血液中提取具有重编程能力的单核细胞,通过重编程技术将人体细胞转化为具有多潜能的干细胞。通过对有分化潜能的人体多能干细胞进行精细调控分化,“指挥”其变成一颗颗“迷你心脏”。

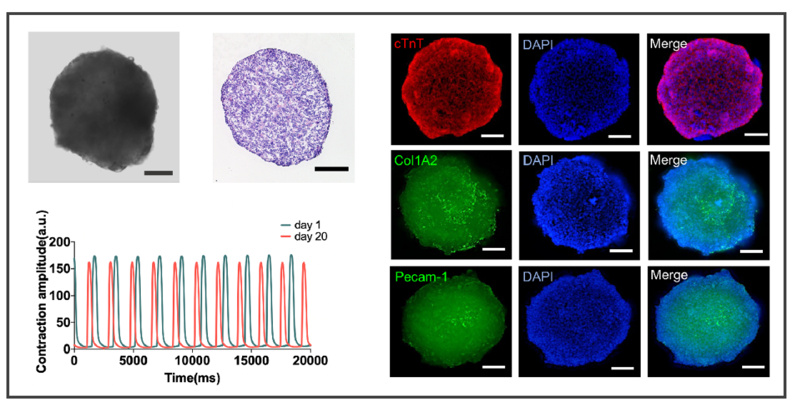

“这样的‘心脏’在基因组上更接近人体心脏,有效解决了种属差异的问题。” 梁戈玉介绍,不仅如此,这种“迷你心脏”还具备类似人体真实心脏的多种细胞类型,可以模拟真实人体心脏的搏动情况,能够肉眼可见其在体外持续跳动。

为了更进一步模拟人体心脏中的流体力学,团队整合心脏类器官和器官芯片技术构建了高通量的心脏类器官芯片,在体外高仿真性地模拟人体心脏。

“我们通过器官芯片为‘迷你心脏’搭建了一个透明的‘房子’。这间不足巴掌大的‘小房子’高度模拟体内环境,‘房间’内,米粒般大小的‘迷你心脏’稳定而有力地搏动着,提供类似人体心脏的力学信号。”陈早早告诉记者,与人体内自然发育不同,如何让细胞在体外发育和分化,这是项目的最大难点之一,需要团队在合适的时机为多能干细胞提供不同的外部刺激和诱导因子,诱导其生成功能性的心脏。

目前,通过对心脏类器官芯片进行测试发现,该芯片可以快速响应于心脏药物的刺激,表现出心脏跳动加快、减慢、心律失常以及分泌心肌损伤标志物等类似临床上的表现。

体外实时、可视化“追踪”

为了更全面地了解心脏隐藏的敌人,团队利用构建的心脏类器官芯片,在体外实时、可视化地对微纳米塑料进入心脏并引起心脏毒性的全过程进行了长期追踪。

研究中,科研人员选取了短期和长期两个暴露时间点,对纳米塑料诱导的心脏伤害进行动态观察。“研究表明,随着微纳米塑料暴露时间增加,心脏受损程度会进行性增加;而随着暴露剂量的增加,心脏受损也增加。”梁戈玉进一步解释,转录组测序分析显示,氧化应激、炎症应答、钙离子稳态失衡、线粒体损伤在微纳米塑料诱导心脏伤害的早期发挥了关键作用,而心脏纤维化则是心脏伤害晚期的突出特征。

目前关于微纳米塑料对心脏损伤效应的研究尚处于初步阶段,对于微纳米塑料暴露引起的心脏损伤的早期损伤的关键事件、晚期结局的特征以及在心脏病理状态下对于微纳米塑料的易感性等问题均有待探索。

“下一步,我们还会模拟不同的微纳米塑料暴露途径,同时继续探索微纳米塑料对其他靶器官的影响。”陈早早举例,比如微纳米塑料可能被吸入人的肺部,也可能通过食物进入人体肠道,而肺和肠道一方面是暴露器官同时也是靶器官,我们要做的就是基于器官芯片技术,探究微纳米塑料摄入对其的影响。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵

通讯员 吴涵玉

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版