交汇点讯 灶台里的干柴噼啪作响,铁锅里的油逐渐沸腾,炸丸子的香味穿过小厨房后窗,飘进村民季崇燕的绘画工作室。早就听闻如东县丰利镇陈葛庄村生活着一群农民画师,1月15日上午,记者前往季崇燕家中,刚进门就被这烟火袅袅的一幕吸引。季崇燕穿着围兜,随意地盘着头发,一边给准备年货的家人打下手,一边抽空完成一幅工笔花鸟画。

“这画儿成品是个牡丹墙布,这两天就要发往意大利,绘画费能赚千余元。”季崇燕说。作画时,她右手握着两支毛笔,一支勾勒轮廓,一支渲染色彩。一会儿工夫,一朵象征着花开富贵的牡丹跃然眼前。

海滨小镇的农民画,何以远销国外?“这在我们镇并不罕见。”丰利镇工作人员许杰介绍,农民作画在丰利镇有历史基础。改革开放之初,陈葛庄村成立村办企业鑫丰工艺,聘请吴派画师教村中青年作画,以提升村集体收入。今年65岁的徐海如是鑫丰工艺的首批学徒,记者见到他时,他正在装裱画作。徐海如告诉记者,鑫丰工艺当年主营山水画、花鸟画,兼顾破损画作修补,业务面比较窄,经营情况并不太好。

端好“工艺美术”的饭碗并不容易。上世纪80年代,徐海如接手鑫丰工艺后,走南闯北学习新的工艺和技法,积极拓展业务。随后,陈葛庄村农民画的名气在工艺美术界传开,各类订单纷至沓来。如今,在徐如海经营的南通艺苑文化发展公司展厅内,书签、刺绣、屏风等各类产品琳琅满目。他指着一幅山水画屏风告诉记者,这款产品在过年期间很受欢迎,画中有山有水,还有挑柴进门的农夫,寓意美好。

陈葛庄村绘画行业红火,村民的生活也跟着红火。“别看我初中文化,在家画画,一个月也能挣万把元钱。”退休村民葛政云说。据介绍,陈葛庄村有30多位农民画师,来自美国、意大利等10多个国家的订单络绎不绝。仅徐海如的工作室,一年就能接到订单500份。

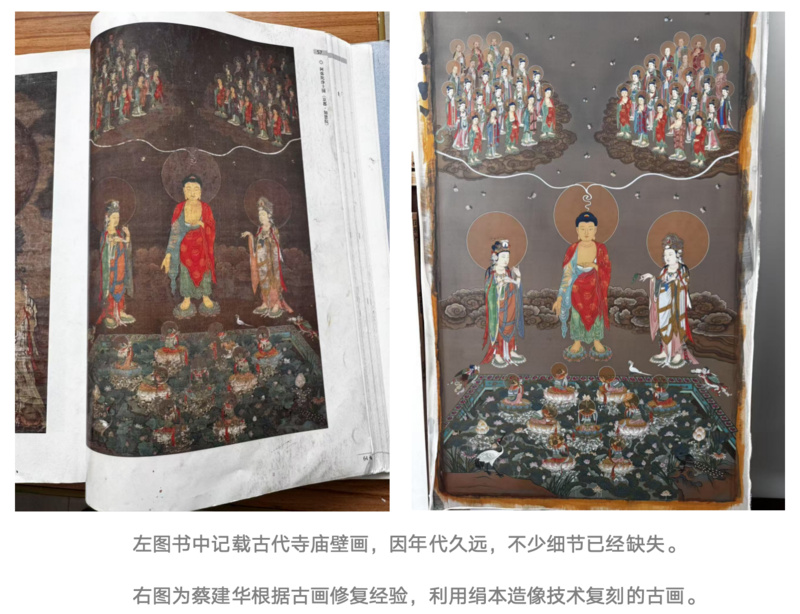

生活奔小康,小镇农民画师的“幸福天花板”还能更高吗?“当然可以。”从事绘画40多年的蔡建华,如今是“绢本造像”非遗传承人。她告诉记者,在一次为日本客户修复佛教绘画的过程中,她被古代的绢本造像技法所吸引。自此,她走访中日各大寺庙、翻阅经典书籍,走出山水工笔画的范畴,开拓古画修复的道路。2021年,“绢本造像”工艺成为如东县级非物质文化遗产项目。临近春节,“走出去”的蔡建华带着这项非遗技艺回到村里,村里不少农民画师赶来学习,她也乐于传授,“我正在为这项非遗技艺申请更高的平台,让农民画朝着更加光明的未来前进。”

新华日报·交汇点记者 严磊

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版