在中国人的眼中,蛇是一种多变的动物。它生性狡诈、凶狠毒辣、贪得无厌,但同时又聪明机智,敏捷灵巧,始终蒙着神秘色彩,人们对蛇始终又爱又怕,情感复杂。早在远古时代,蛇就是一种重要的图腾与象征,代表着生殖与繁衍。

在中华传统文化中,蛇是文学、美术、音乐、工艺美术等艺术门类不可缺少的题材。在古代江苏文人的笔下,蛇不但是诗歌中常见的意象,也是民间传说和故事中重要的角色,演绎了不少有趣的“奇蛇趣闻”。

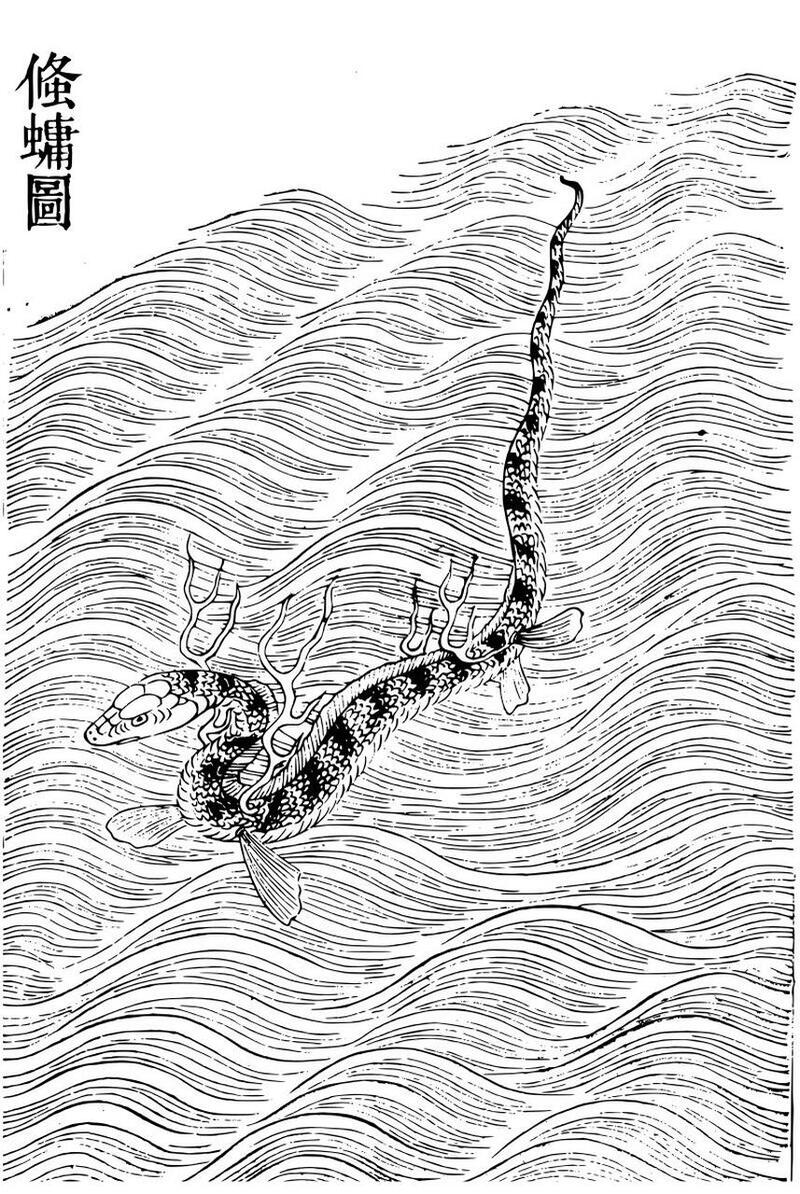

郭璞(276—324)是东晋时期著名的文学家、训诂学家,也被誉为中国风水学的鼻祖。他曾在南京长期生活,在东晋朝廷中担任重要官职,去世后葬在南京玄武湖(一说葬于镇江)。郭璞在江苏时,为蟒蛇写过一首《蟒蛇赞》,文中如此描写:“蠢蠢万生,咸以类长。惟蛇之君,是谓巨蟒。小则数寻,大或百丈。”在郭璞看来,蟒蛇堪称“蛇君”或者“蛇王”,是蛇类中最大的一种,大的超过百丈,小的则有数寻。“一寻”大概相当于八尺。郭璞这首诗证明了东晋早期,江南就有蟒蛇的存在。

唐代时,苏州诗人陆龟蒙有一首著名的《别离》诗,写于他和朋友告别时:“丈夫非无泪,不洒离别间。杖剑对尊酒,耻为游子颜。蝮蛇一螫手,壮士即解腕。所志在功名,离别何足叹。”

“蝮蛇螫手,壮士解腕”之句是说,如果被蝮蛇(一种毒蛇)咬了手腕,要立刻断腕自救,不能有片刻犹豫。这是陆龟蒙在提醒朋友闯荡天下,建功立业,离别是常常会发生的事情。分别时要坚决果断,不要儿女情长,依依不舍,有点像王勃的名句“无为在歧路,儿女共沾巾”。在唐代众多离别诗中,陆龟蒙的这首《别离》写得慷慨激昂,立意独特,令人过目不忘。陆龟蒙死后葬于故乡,其墓位于今天苏州甪直古镇的保圣寺中。

北宋诗人黄庭坚、秦观、晁补之、张耒都出自苏轼门下,他们合称“苏门四学士”。其中,秦观是高邮人,张耒是淮安人,他们各有一首词与“蛇”有关。

秦观《好事近·梦中作》中写道:“春路雨添花,花动一山春色。行到小溪深处,有黄鹂千百。飞云当面化龙蛇,夭矫转空碧。醉卧古藤阴下,了不知南北。”这首词描写春天的明媚风景,秦观看到天空中云彩被微风吹动,时聚时散,呈现出千变万化,他觉得这云彩一会像龙,一会像蛇。

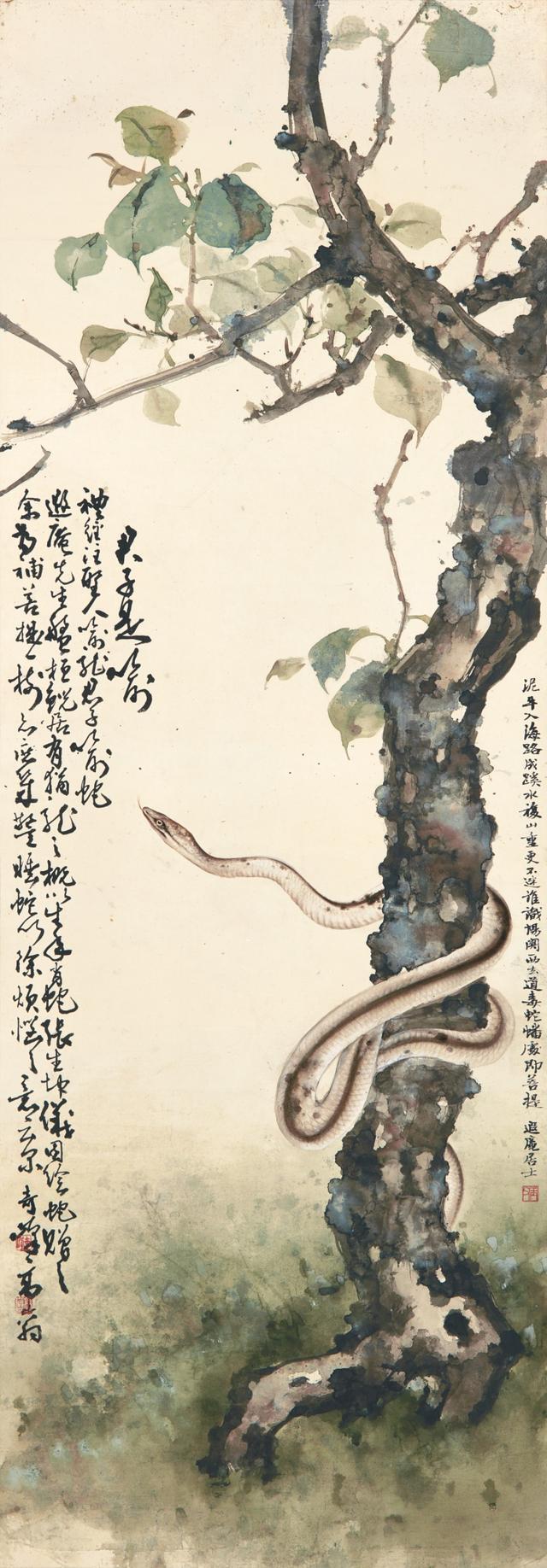

张耒有一次在自家堂屋后的篱笆下无意捕捉到了两条蛇,一条小一点,颜色为红色,有两尺多长;一条大一些,颜色为黑色,长约七尺,粗约四五寸,尾巴上可串铜钱百枚。他写诗纪念此事:“二物穴我居,岁月亦已老。一朝双擒获,蜿蜿出幽草。安行免噬啮,敢望吐珠报。巳月不杀蛇,昔贤有遗告。”

张耒说,这两条蛇可能在自己家里已经很长时间了,这次无意中被他捕获。此时正是“巳月”,先贤说过,这个时候是不能杀蛇的。因此,张耒将这两条蛇放生,不指望它们“衔珠报恩”,只希望它们不要咬人。

在江苏很多地区,家中无意捕获的蛇被视为“家蛇”,是不能随意伤害的,这一风俗至今还有。从张耒的诗中可以看出,宋代人就已经有了这种习惯。

秦观和张耒的老师苏东坡虽不是江苏人,但他在扬州写有一首《西江月·平山堂》:“三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空,未转头时皆梦。”

北宋大文豪欧阳修是苏轼的恩师,扬州平山堂是欧阳修在扬州任职时所建,专供士大夫、文人吟诗作赋。苏轼三次经过扬州,每次都要游览平山堂,以缅怀老师。这首词写于苏轼第三次游平山堂时,此时欧阳修早已去世,但平山堂的墙壁上依然有他的书迹。在苏轼看来,老师的书法气势壮阔,恣肆潇洒,犹如龙在飞腾,蛇在游动。一句“壁上龙蛇飞动”催生了成语“龙蛇飞动”,常被人形容书法气势奔放、笔力劲健。

清代著名画家、文学家郑板桥(兴化人)似乎很喜欢蛇,在多首诗词中写到了蛇,相关诗句有“空梁蛇脱,旧巢无复归燕”(《高座寺》),“老蔓藏蛇,幽花溅血”(《台城》),“枯藤盘孥蛇走壁,怪石峻嶒鬼峡路”(《送友人焦山读书》),“茸蔓藏蛇,梧桐哕凤”(《诗四言》)等。

郑板桥还以南方两种特别的蛇为题,写了两首有趣的“蛇诗”。其一为《脆蛇》:“为制人间妙药方,竹筒深锁挂枯墙;剪屠有毒餐无毒,究竟身从何处藏?”他在诗前小序中说,脆蛇能够入药治病,当地人常常用竹筒捕杀这种没有毒的蛇。郑板桥感叹,人们杀掉了毒蛇又吃掉无毒蛇,蛇到底怎样才能藏身呢,表达了对被逼得走投无路的“脆蛇”的深切同情。也有研究者认为,郑板桥是在用蛇喻人,暗指那些被世道逼得走投无路的人。

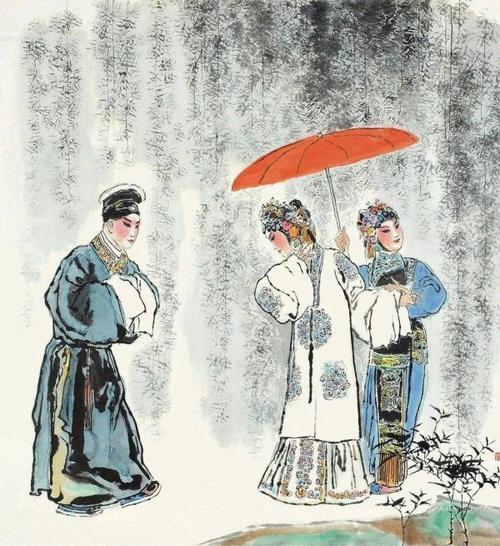

郑板桥另一首《比蛇》更有意思:“好向人间较短长,截冈要路出林塘。纵然身死犹遗直,不是偷从背后量。”

在诗前小序中,郑板桥说,广东有一种蛇,喜欢和人比较长短。如果它比人的身高更长,它就要咬人一口。如果它比人的身高更短,它就会自杀。这种蛇还有个特点,它看到人的时候会立起来,当面和人比,不喜欢在背后偷偷和人比。在山里面行走的人为了对付这种蛇,常会准备一把伞,看到这种蛇拦路,人们就把伞举起来,以增加自己的“身高”。蛇一看,觉得自己没有这个人高,羞愧得落荒而逃,自我了结去了。

这个故事在清代梁绍壬《两般秋雨庵随笔》等笔记中均有记载,将这种蛇称为“量人蛇”。很显然,郑板桥的《比蛇》记录了“量人蛇”不自量力、争强好胜的特点,也反映了人比蛇更“狡诈”。同时,还突出了“量人蛇”性格刚烈,因为失败竟选择自杀的独特个性。

除了诗歌,在成语宝库中,也有很多与蛇有关,其中不少是出自与江苏有关的文献典籍。

“拨草寻蛇”,意思是“招惹恶人,自找麻烦”,出自淮安人吴承恩的《西游记》第十五回,“猴王拿着棍,赶上前来,拨草寻蛇,那里得些影响”。“杯蛇鬼车”指因疑虑、惊惧导致幻觉中产生的怪物。出自兴化人施耐庵的《水浒传》第九十五回,“况我兵惊恐,凡杯蛇鬼车,风兵草甲,无往非撼志之物”。西汉时期,徐州人、淮南王刘安带领文人门客创作了《淮南子》。这部传世名著中至少诞生了三个包含“蛇”字的成语:“蝉蜕蛇解”,比喻解脱而进入更高境界,出自《淮南子·精神训》:“若此人者,抱素守精,蝉蜕蛇解,游于太清,轻举独往”;“封豨修蛇”,比喻贪暴者、侵略者,出自《淮南子·修务训》:“吴为封豨修蛇,蚕食上国”;“灵蛇之珠”原比喻无价之宝,后也比喻非凡的才能,出自《淮南子·说览冥训》:“譬如隋侯之珠,和氏之璧,得之者富,失之者贫。”

在江苏地区诞生或与江苏有关的众多史书、小说、方志中,也记录了一些和蛇有关的故事。“蛇年说蛇”系列此前介绍了明代小说家冯梦龙《警世通言》中的名篇《白娘子永镇雷峰塔》,由此产生了中国四大民间传说之一的“白蛇传”故事;《史记·高祖本纪》中记录了刘邦在今天的丰县境内的丰西泽斩蛇的故事。

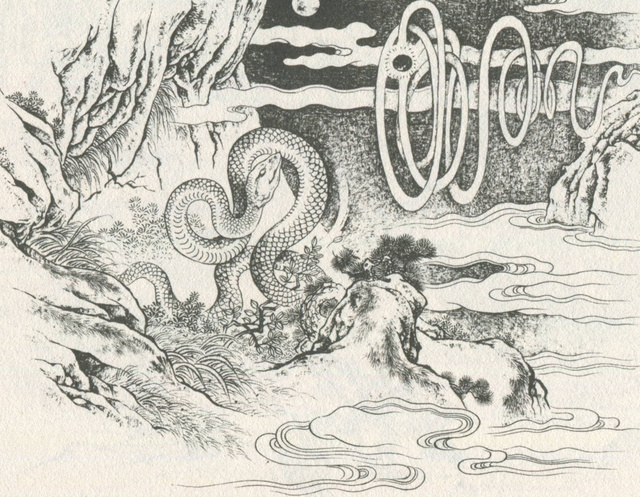

除了这两个广为人知的故事,东晋文学家干宝《搜神记》中的“李寄斩蛇”颇为知名,说的是福建山中有一条大蟒蛇为祸一方,当地百姓每年都要送去童女祭祀,蟒蛇已经连续吞噬了九个女孩子。这一年,又要送女孩儿祭蛇。当地将乐县人李诞的女儿李寄主动提出应征前往。父母不让她去,李寄自己偷偷去了。她访求名剑,找到一条会咬蛇的狗,巧用计策,将这条害人蛇杀死。

陈后主陈叔宝是六朝最后一个皇帝。《南史·陈本纪》中记录了他一个怪梦:“又见大蛇中分,首尾各走。”陈后主梦见一条大蛇分为两半,前半段和后半段都自己游走。陈后主荒淫无道,导致国家被隋朝所灭。陈朝末年发生许多怪事,“大蛇中分”就是亡国征兆之一。

南京的栖霞山,又称为“摄山”。清代《摄山志》是栖霞山最好的一本方志。书中说,栖霞山的后山曾有一条巨蟒,“长约二十余丈,高冠怒目,盘伏岩下”,周边乡民都以为大蟒蛇是摄山山神的化身。又有人说,摄山的山神是战国时期楚国的奸臣靳尚。他生前在楚怀王面前进谗言,害得屈原投江自杀。靳尚死后,遭到上天惩罚,化作蟒蛇,经常恐吓山民。后来,栖霞寺的法度禅师收服了大蟒蛇靳尚,从此素食斋戒,成了佛门弟子。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版