随着《哪吒之魔童闹海》(下称《哪吒2》)以突破70亿元登顶全球影史单一市场票房榜,哪吒,这个精灵古怪、神通无限的小男孩,再次成为一代人难忘的记忆。从传统神话故事,到1979年的经典动画片《哪吒闹海》,再到如今人见人爱、魅力无穷的“魔童”,更宏阔的改编、更立体的人物和更广的社会辐射面让浓墨重彩的“哪吒”形象交织着民族精神与时代精神。传统文化的动态化“再造”,不断与时代的情感和价值汇合,在当下打开一扇观察文明如何兼容并蓄的窗口。

据记载,宋朝佛教典籍《五灯会元》首发哪吒太子“析肉还母,析骨还父”的剧情,归还骨肉本身,运大神力为父母说法,乃一桩佛教公案。后来流传较广且人们耳熟能详的哪吒故事,见于明代《封神演义》《西游记》。《封神演义》将其演绎得最为完整:灵珠转世的三太子,出生便是不同凡响的混世魔童,闹海杀龙,闯下大祸,遂还骨肉于父亲,托莲藕重生,三头六臂纵横天下。在许仲琳笔下,“剔骨还父”的情节生动而惨烈,“哪吒便右手提剑,先去一臂,后自剖其腹,刳肠剔骨,散了三魂七魄,一命归泉”。

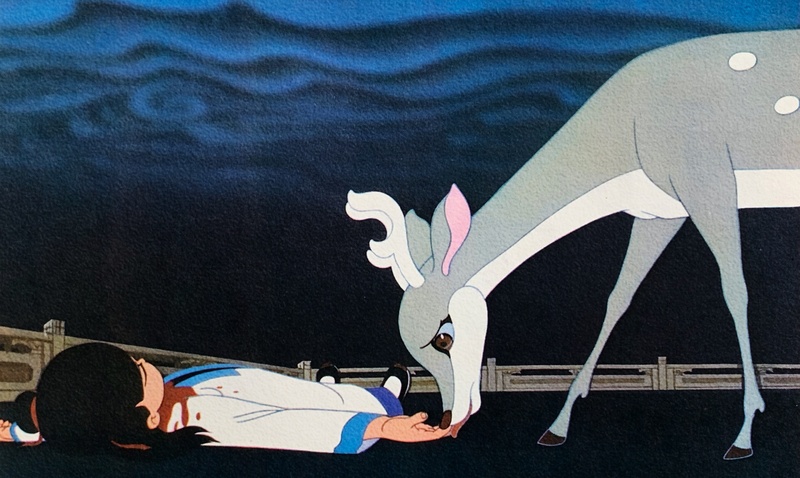

1979年,上海美术电影制片厂延续这一故事,改编动画电影《哪吒闹海》,这部中国动画电影美学巅峰之作,给好几代人留下深远影响。影片中,“哪吒自刎”这段戏从李靖对哪吒拔剑相向起,到仙鹤衔走哪吒的魂魄、梅花鹿涉水远眺止,“爹爹,你的骨肉,我还给你,我不连累你!”哪吒在大雨中对父亲喝一声,噙发、睁目、横剑、自尽,镜头将戏剧张力体现得淋漓尽致。动画设计师常光希近日接受采访表示,当时团队经过不断设计与考虑,最后将横剑自戕的画面呈现为“突然一背身,剑刃出去,然后血从剑刃上慢慢滴下来”,为了达到足够的张力,“在背过身去的时候让头发爆开来,以此来体现哪吒当时的情绪”。悲剧的故事内核、冲击性的情绪体验,让一代又一代观众共情于哪吒被血缘和强权逼迫到极致的痛与烈,共情于哪吒与原生家庭和传统社会体系的奋然决裂,而后续故事中,哪吒重生战胜龙王,报仇雪恨,又向观众诠释了为了从困境中拯救自我、获得自由就必须付出极限代价的生命体验,尽管这样的体验,对很多人生阶段尚早的观众而言显得过度。

“上美版”哪吒故事展现出的父子冲突,在2019年《哪吒之魔童降世》中得到了延续,在2025年《哪吒之魔童闹海》中进行了反转。毕竟,时间流逝会让不幸的原生家庭叙事会变得不再那么“有力”,随着成长过程中的自我意识沉淀,个体也会不断审视、剖析那份“不幸”到底有多少真实的分量。因此,《哪吒2》的策略是改动哪吒和父母的关系,回归人们对亲情最初的认识。在电影中,不仅“魔童”哪吒的家庭是温暖有爱的,敖、申两家父亲也都深爱自己的孩子。李靖夫妇对哪吒的爱和保护,给了哪吒喊出“小爷是魔,那又如何”的勇气,为回报这份父母之爱,他甚至想要牺牲自己保全父母,这是现实中很多家庭里孩子的真实心境,应该说亲情之暖为影片带来了温暖的亮色,熨帖了当代人的心灵。

但无论如何,哪吒的故事,是对“天命不可违”的对抗,对封建社会父权和上层权力的反抗,试图摆脱社会和家庭的束缚寻求自我实现的个性理想。这一精神诉求呼应了人们打破阶层固化、追求生命价值的集体情绪,需要得到继承和发扬。在《哪吒1》里,反抗的精神价值被阐发为哪吒和“父”的对立,这个“父”是李靖,也是龙王代表的绝对权力,还有天尊代表的宿命。如今的续作走出了个人叙事,以现实的天罗地网呈现不公正的世界和规则,延续精神内核的同时,将“我命由我不由天”“打破偏见”的主题进行深挖与扩展。电影里的父辈(哪吒的父母、敖丙的父亲、申公豹的父亲),虽然爱子深切,但都有着软弱和妥协的缺陷,在对子一代的说教中,他们也有意或无意成了结构性压迫的维护者,成了少年困境的源头之一。哪吒代表的年轻人做出了与父辈不同的选择,这才是电影表达的最终目的。

人必须直面自己的命运。哪吒、敖丙在反抗生来的宿命,龙族为全族的生存而反抗,妖兽大军在反抗不公——在影片中,“不认命”不再是哪吒一人的孤勇,而是被压迫者的集体觉醒。而哪吒、敖丙,其中最为光辉的一对“冰与火”镜像,不惧天命、反抗强权的兄弟俩,在反抗中以性命相搏重塑己身,从必死局中闯出了一条路,这是人性中最单纯纯粹,也是从古至今一脉相承的情感价值:对幸福和自由的“嗔痴贪”。“若前方无路,我便踏出一条路”“若天地不容,我便扭转这乾坤”,勇于反抗的精神力量来自生命本真的追求,它是油然而生的,不是外界赋予的,因为生命受到压迫就会自己寻找出路。在最近的访谈中,导演饺子谈到大家都喜欢“魔童”哪吒的“少年感”:“蠢蠢的,不那么聪明,因为聪明人碰一碰,觉得疼了就会缩回来,但哪吒和敖丙就会沿着自己的方向继续走下去。”所以在影片中,东海龙王敖光问哪吒:“难道你还想改变这个世界吗?”哪吒回答:“我想试试!”这让观众那么动容——天真倔强、积极乐观、诚实正直、疾恶如仇,想要改变自己的命运、改变别人对自己的成见,更要改变这个不公的世界,即使头破血流也百折不回,这何尝不是我们每个人心中那个少年的自己。

“哪吒”活在文学的想象里,但人人似乎都与他殊途同归地成长,这让我们再一次看到了经典文学作品和经典艺术形象的永恒魅力。所谓“经典”,历经历史选择,经得起时间检验,是彰显文化自信、平视世界的底气。《哪吒之魔童闹海》打破中国电影市场化以来的纪录,其意义不仅是破纪录,而是电影到底应该如何讲故事,中国观众到底想看什么,怎么样讲故事能打动观众。哪吒“魔童降世”,“黑悟空”横空出世,“封神榜”梦幻联动……多注入一点精神,创作中将艺术表达追求到极致,让越来越多“古老”成为“新生”,“新编”盈盈不绝、文化生生不息。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版