新华日报财经讯 2月15日,通威股份(600438.SH)发布公告,宣布终止向江苏润阳新能源科技股份有限公司(简称“润阳股份”)意向性增资。这意味着备受瞩目的50亿元收购计划正式落空,这场历时半年、曾被视为光伏行业整合关键案例的并购案,最终画上句号。

50亿元并购落空,多因素叠加致并购终止

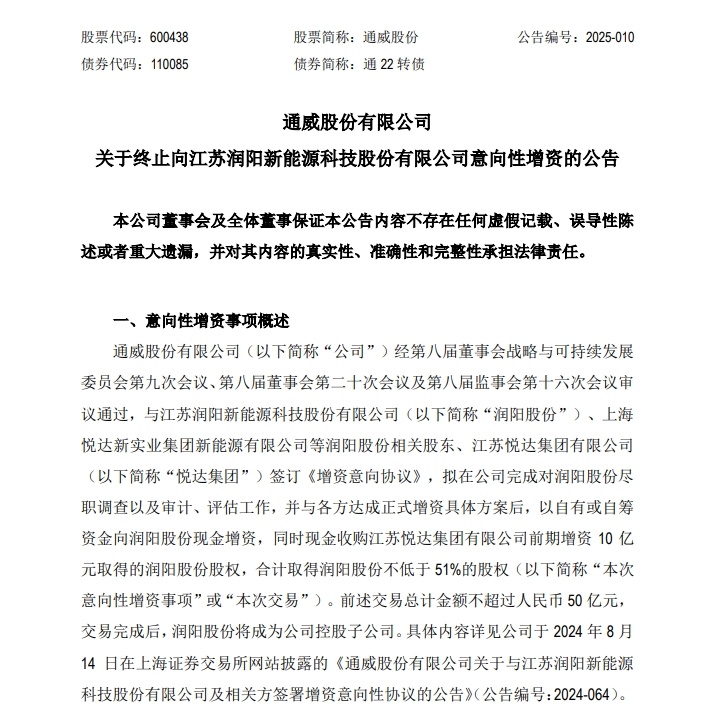

回溯至2024年8月13日,通威股份曾高调发布公告,计划以总计不超过50亿元人民币的金额,合计取得润阳股份不低于51%的股份。若交易顺利完成,润阳股份将成为通威股份的控股子公司。彼时,这一消息在行业内外引发了高度关注。毕竟,两家光伏电池片环节的龙头企业若实现携手,无疑会被视为光伏行业在激烈竞争中走向整合、提升集中度的重要信号。

然而,2024下半年,润阳股份冲击IPO(首次公开募股)失败后,经营陷入困境。业内不少人认为,通威的收购若能成功,不仅能帮助润阳缓解资金压力,还可能为整个光伏行业的兼并出清起到示范作用。但也有质疑声出现,有人觉得这或许只是润阳应对压力的权宜之计,通威能否顺利完成收购存在诸多变数。

对于此次终止并购的原因,通威在公告中明确指出,公司对润阳股份展开了深入的尽职调查,交易双方也持续进行多轮磋商。但截至目前,仍有部分商务条款未能达成一致。经协商后,本次意向性增资终止,同时解除相关协议。

据业内人士推测,这可能涉及润阳股份的资产估值、海外工厂运营风险(如泰国工厂停产问题),以及通威股份自身财务压力等因素。此外,润阳股份2024年IPO失利后急于寻求资本支持,而通威股份2024年预亏超70亿元,资金链紧张,其中,资产负债率达69.04%,双方在交易对价支付方式风险分担上或存在分歧。

事实上,这项并购的终止早有迹象。2024年11月,有媒体报道润阳在泰国的部分产能停工。通威随后回应称,双方仍在继续磋商,但“不排除原交易方案可能存在调整或终止的风险”。海外产能前景的不确定性或许影响了通威对收购的考量。另一方面,在行业激烈的竞争形势下,通威自身经营状况似乎也难以支撑如此大规模的并购。据业绩预告,2024年度通威股份预计归母净亏损高达70亿元-75亿元。从现金流数据来看,2024年前三季度,通威经营性活动现金净流入29.88亿元,而去年同期这一数字高达210.25亿元,资金压力可见一斑。

“分手”不“断交”,双方仍有业务帮扶

润阳股份作为光伏电池片环节的龙头企业,曾经距离上市仅一步之遥。2022年3月,润阳股份首次向创业板递交IPO申请。历经一系列审核流程后,2023年6月29日,公司成功获得证监会批文,距离上市仅差最后的发行环节。然而,在批文一年有效期内,润阳股份未能完成发行工作,最终批文于2024年6月底失效,上市计划落空。

在IPO筹备阶段,润阳股份的估值一度达到400亿元。彼时,润阳凭借自身在光伏领域的技术实力、市场份额以及产业链布局,在资本市场获得了较高的估值。但随着市场环境的变化,根据此前通威增益意向的价格估算,润阳股份的估值大幅缩水至100亿元。

润阳股份的产业链布局呈现出垂直一体化程度较深的特点,从上游的工业硅生产,到中游的高效太阳能电池片制造,再到下游的光伏电站运营,均有涉足。目前,润阳拥有工业硅产能5.5万吨、多晶硅产能13万吨,在产业链上游占据一定份额;中游高效太阳能电池片产能达到57GW,组件产能13GW,并适当布局部分光伏电站业务,形成了较为完整的产业链体系。这种重资产的布局模式也暴露出一些问题。例如硅料环节作为重资产投入领域,受市场价格波动影响较大,在行业下行时,给润阳带来了较大的成本压力。此外,部分海外产能也面临着当地市场政策、贸易环境等不确定因素的挑战,进一步加剧了企业的运营压力。

不过,润阳也并非孤立无援。2024年9月底,盐城国资江苏悦达集团有限公司对润阳增资10亿元,成为润阳股份单一最大股东,润阳董事长也由陶龙忠变更为张乃文。随着通威宣告增资计划终止,悦达集团最终成为润阳股份最大股东。润阳有关人士表示,未来公司会重点发展海外,并继续谋求上市,将综合考虑A股、港股等多种途径。

尽管并购终止,但通威表示将对润阳进行多晶硅业务方面的帮扶。双方拟探讨多晶硅业务的经营合作,由通威提供专业技术及管理支持等方式,协助润阳进行经营管理提升,优化其多晶硅业务产业竞争力。目前,润阳拥有工业硅产能5.5万吨、多晶硅产能13万吨,后续在通威的支持下,多晶硅业务发展值得关注。

行业竞争加剧,多家光伏企业IPO中止

当前,A股共有光伏概念股564家,其中147家去年净利润为负。从上市情况来看,去年年底至今,光伏行业IPO中止的情况也较为突出。据不完全统计,2024年A股市场共有361家公司终止IPO,其中光伏企业有16家终止IPO,合计拟募集资金约270亿元,而该行业目前依旧在审的企业数量仅12家,年内的撤单量超过了在审量。

过去几年,在政策支持和市场前景吸引下,光伏行业掀起扩产潮,大量资本涌入,企业纷纷扩大产能。随之而来的,许多企业为争夺有限市场份额,不得不低价竞争,同时又必须投入大量资金研发新技术、更新设备,从而进一步压缩利润空间。

尽管如此,但光伏产业作为清洁能源的重要组成部分,长期发展前景依然被广泛看好。今年1月9日,硅片价格迎来近两年最大涨幅,产业链呈现复苏迹象。N型G10L和G12R单晶硅片成交价涨幅均达7%以上,N型G12单晶硅片成交均价涨至1.55元/片,涨幅达9.15%。在全球市场上,随着全球碳中和政策的推进,光伏装机需求持续增长。

从国内政策导向来看,‘双碳’目标的持续推进为光伏产业提供了政策支撑,各地不断出台鼓励光伏发展的政策,从补贴、项目审批到技术创新扶持等多方面发力,为光伏企业营造了良好的发展环境。不过企业在进行战略扩张时,必须充分考虑自身的财务状况、市场变化以及目标企业的实际情况,审慎决策。

新华日报・财经记者 詹超

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版