新华日报财经讯 最新发布的 “中央一号文件”首次提出“农业新质生产力”,提出通过应用生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,有效改变农业生产发展的状况,加快农业现代化进程。

在江苏省农科院信息所有一支智慧农业创新团队,团队成员集合人工智能、计算机等跨学科硕博人才,通过8年探索实践,集合了89种数据,自主研发出一整套数字化种植模式和智能化系统,不仅种出“儿时味”的番茄,还开始在草莓、黄瓜、小西瓜等5种作物中应用。

智慧农业还原“儿时番茄味”

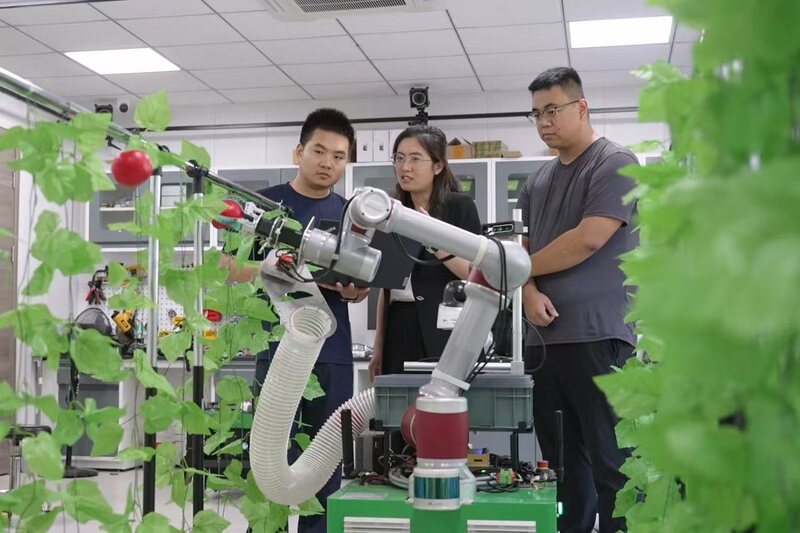

在南京汤山3456平方米的智能温室里,搭载“风火轮”的机械臂正以毫米级精度采摘番茄。

在这个大棚里,有一套24小时在线的数字化、智能化系统,昵称“智小农”,对灌溉、施肥、通风等18项环境参数可实时调控。

这套系统,是智慧农业创新团队打造的“数据驱动的设施果蔬智能生产和精准服务技术模式”。平台监测数据显示,高品质樱桃番茄产量超20kg/m²、平均糖度10%,大番茄产量约38kg/m²、糖度约6%。人工减少超50%,水肥药节约超30%,每亩净利润突破2万元。供应周期从去年十一月到今年五月,是传统番茄的三倍。

“智慧化加持种出来的番茄有着小时候的味道。”汤山翠谷园区管理员王铁军表示,在智慧种植模式下,仅需2名工人完成植株管理,大棚3-4天采摘一次,番茄亩产一万斤左右,比传统大棚提升16%。

此外,这一模式还打造了“天敌防治+生物制剂”果蔬培育生态体系,让病害发生率下降40%,实现全程零农药种植。

据悉,“数据驱动的设施果蔬智能生产和精准服务技术模式”,获得2024年“数据要素×”国家现代农业赛道二等奖。

89类数据如此“通关”

“儿时味”的番茄到底是怎么种出来的?

江苏省农业科学院农业信息研究所所长、智慧农业创新团队首席研究员任妮介绍,团队聚焦智慧农业整体技术解决方案,把实验室搬进了种植大棚,以“数据-机理-经验”耦合模型替代传统农事经验,累计采集土壤、气象等7大类89种数据,形成国内首个设施农业全周期基础数据集。

历时8年,该团队构建起覆盖大棚改建、种植管理、智能决策的全链条数字化系统。不仅如此,通过自主研发的AI算法平台,可实现“场景+链式”智慧种植解决方案,即智能系统实时调控水肥光照,巡检/采摘机器人已投入应用,正研发中的打叶机器人将补齐智能农事作业拼图。

“农业既要讲情怀,也要讲成本。”任妮表示,八年积淀的技术方案已形成可复制的智慧农业标准体系。

首台造价60万元的采摘机器人通过持续优化,目标成本压降至20万元以下,为产业化铺路。采摘机器人在去年已经拿到多个农业项目订单。经过多年运作,这支由150多人、26个专业背景构成的多学科交叉创新团队也探索出一整套新型科研组织方式。

农业数字化平台探索“一拖N”扩展

在番茄种植验证成功后,任妮团队将“智小农”数字化系统应用于草莓、黄瓜、小西瓜等5类作物。“一种作物走通就可以实现良性循环,技术链条、装备和软件平台可复用,只需要根据温光水气肥数据重构作物生长模型。”任妮表示,这标志着智慧农业从单点突破进入规模化复制阶段。

“数字化系统使新手农户当年实现亩产2500斤商品果,较传统3-5年经验积累期提速显著。”江苏农科院草莓团队负责人陈晓东实验三年,草莓数字化智能化种植取得了良好效果。目前,南京已建成5、6个草莓实验大棚,分布在浦口、汤山、高淳、溧水等地。“目前团队在解决算法的灵活适配,通过智能驱动和自主学习,真正实现因地制宜。”他说,实验预计到今年二季度结束,完成技术定型。

今年年初,在江苏省南京市玄武区支持下,任妮团队开发的果蔬种植数据做了数据资产认证。“数据确权是技术商业化的破冰点。”任妮说,智慧农业从0到1,是一条艰难而正确的路。

目前“设施果蔬”系列数据产品已完成开发,作为全省首个农业领域数据产品,计划今年一季度在数交所挂牌,开创农业数据要素流通先例。

从番茄到草莓的跨界验证,标志着“智小农”系统实现“算法可调、装备通用、平台共享”的标准化能力。眼下,任妮团队正构建覆盖果蔬全品类的数字模型库,为农业数据要素市场化探索提供更多“数据方案”。

新华日报·财经记者 何玥颐

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版