“我的图片被偷了?”李先生是一名AI绘图软件爱好者,他没想到,自己的一次维权,促成了AI领域的又一个“全国首例”。

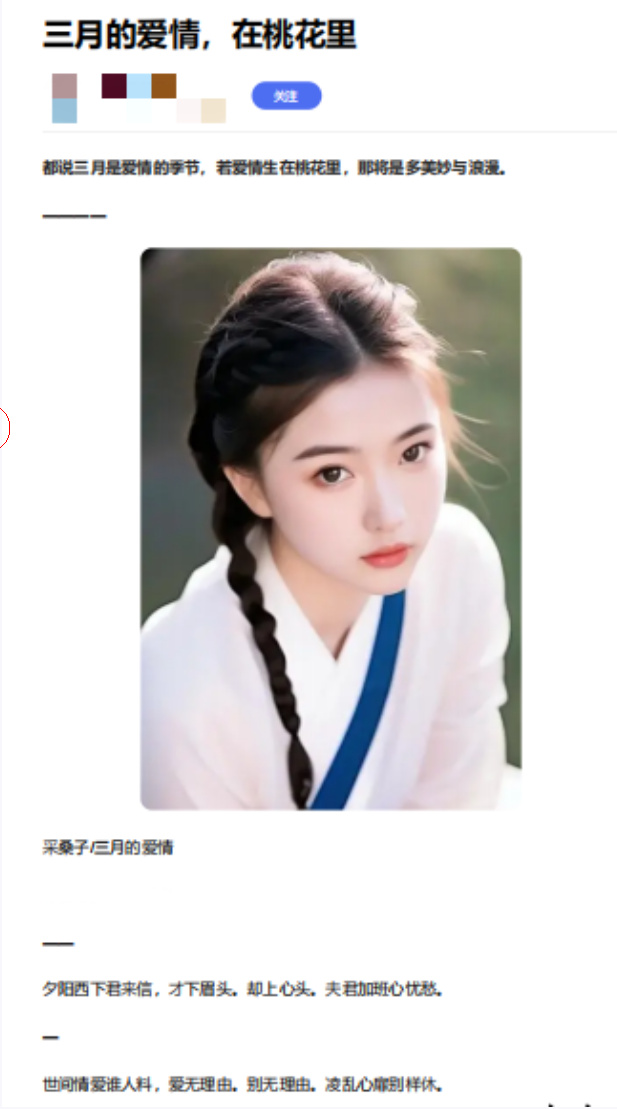

图片上的古风女子眼眸清澈,温柔和煦。这是李先生于2023年2月使用人工智能软件制作的一张图片,他为其取名“春风送来了温柔”,并加上“AI绘画”等标签,发布在自己的社交平台上,与大家分享自己的创作成果。

网友刘女士看到图片后,感觉非常契合自己的文章,便直接拿来作为配图使用,还抹去了平台署名水印。

“这不是我的图吗?这是盗图!”李先生认为,这一行为侵犯了自己的署名权及信息网络传播权。

刘女士不这么想,“我发布的主要内容是原创诗文而非图片,没有商业用途,不能算侵权。”

“春风送来了温柔”究竟应该属于谁?当使用者输入创作要求,按下AI按钮,所得到的内容能否被视为作品?AI生成的图片被他人私自使用算不算侵权呢?

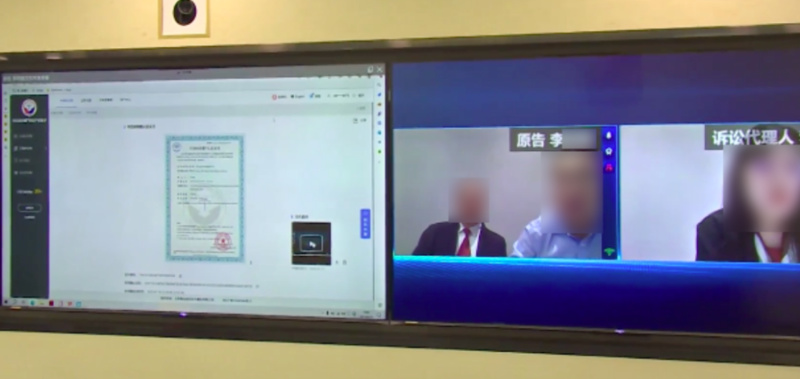

李先生将刘女士诉至北京互联网法院。一系列问题摆在了法官面前。法院审理后发现,图片虽为AI软件生成,但是在设计和制作时花费了不少小心思。设计人物呈现方式、调整各种画面参数、设定提示词、选定图片......这一切都由李先生独立完成。据他向法院提交的再现“AI文生图”过程的视频,这张图片是这样诞生的——

原告下载Stable Diffusion模型,随后在正向提示词与反向提示词中分别输入数十个提示词,设置迭代步数、图片高度、提示词引导系数以及随机数种子,生成第一张图片。

在上述参数不变的情况下,将其中一个模型的权重进行修改,生成第二张图片。

在上述参数不变的情况下,修改随机数种子生成第三张图片。

在上述参数不变的情况下,增加正向提示词内容,生成第四张图片(即涉案图片)。

从法律意义上来说,涉案图片以线条、色彩构成,有审美意义,可以认定为作品,且具备“智力成果”和“独创性”要件。关于AI作品权利归属问题,著作权法规定,作者限于自然人、法人或非法人组织,本案承办法官朱阁指出,“ 人工智能模型不是法律上的主体,不能成为我国著作权法上的‘作者’。”

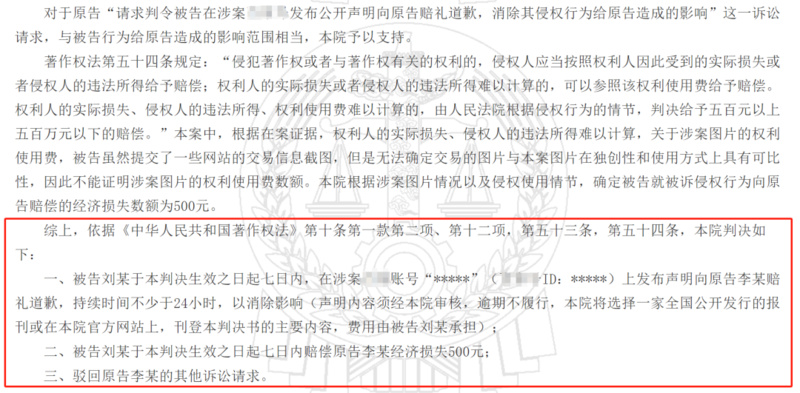

法院综合考量后认定,李先生作为图片的作者,受到著作权法保护。刘女士未经许可将其作为配图使用且抹去水印,侵害了李先生的信息网络传播权和署名权。

据悉,这是法院对于AI绘画软件使用者生成图片享有著作权的首次认可。

在全国人大代表孙宪忠看来,“这种著作权的出现是具有世界性意义的,而我国法院对该案的分析和裁判,也是具有世界性领先价值的。”

2023年11月,北京互联网法院作出一审判决,判定李先生享有该图片的著作权,并认定侵权行为成立,判决刘女士赔礼道歉,并赔偿李先生500元。双方均未提起上诉。

据了解,李先生最终放弃了赔偿。在他眼中,相比于判决结果,法院对于AI创作是否构成作品的判定标准,更为重要。

“利用人工智能生成的内容,是否构成作品,需要个案判断,不能一概而论。”朱阁认为,关键在于查明人类使用AI模型的技术原理是否给人以创作空间,以及生成的内容是否体现了人类的独创性智力投入。

“通过设计提示词,不同的人会生成不同的结果,这种差异可以体现人类的独创性智力投入。”朱阁进一步解释。

作为全国首例“AI文生图”著作权案,本案裁判首次明确了利用人工智能生成图片的“作品”属性和使用者的“创作者”身份。

“这一判决创新价值十分显著,具有里程碑意义。”孙宪忠表示,本案的分析和裁判,对推动我国AI法律体系建设、对全球人工智能法律治理提供“中国方案”都作出了重要贡献。

在规范下创新,在创新中发展,人民法院以典型个案,答好时代之问,为高质量发展贡献更强的司法力量。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版