翻开《自然而然:曾孝濂自传》,绿茸茸的书封像极细的苔藓,有种呼之欲出的生命感。作为中国科学院昆明植物研究所教授级画师,曾孝濂被誉为“中国当代植物画第一人”。他在新中国百废待兴之际拿起画笔,毕生为《中国植物志》绘制插图、描摹自然的瑰丽神奇,近年来随着《十三邀》等节目的热播走进公众视野。

“我是下了好大决心,才决定腾出时间接受采访的。”电话那头,曾孝濂笑吟吟道。为弥补创作自传“耽误”的半年,今年86岁的他每天坚持12小时的高强度创作,透过线条与色彩讲述生命的奥秘。这些“从纸上开出的花”,不仅大大推动了中国植物画的发展,也吸引许多年轻人走进他的“冷门绝学”,了解这位“扫地僧”以生命致敬生命的“有情人生”。

世人多不屑一顾,

我偏觉得味道足

记者:植物画是一种怎样的绘画样式?

曾孝濂:植物画是在现代植物学理念指导下,表现植物形态和结构的一种绘画样式。19世纪,伴随帝国主义的侵略扩张,欧洲科学家从亚非拉美采集回大量植物标本,以此为依据发现了大批新科、新属和新种。我国幅员辽阔,地跨热带、亚热带和寒温带,自然条件复杂多样,孕育着丰富多彩的植物种类,当时留学归来的中国科学家也渴望发展植物学,但受制于贫弱的国力。直到1959年我国启动《中国植物志》编研工作,中国现代博物画(包括植物画)也随之发展起来。当时我高考落榜、打算做学徒,有幸被昆植所选中,作为中学生参与国家重大工程,你可以想象我有多么激动。

记者:您认为“为万物写生”难在哪儿?

曾孝濂:难在很多时候你没法写“生”,只能对着一幅幅腊叶标本,这些标本的年龄有的比我还大。我们先要把标本上的花取下来、放在烧杯里煮软,在解剖镜下轻轻把花瓣剥开,展开它的花冠,观察它的内部结构:有几枚雄蕊?花丝和花药的关系如何?雌蕊的柱头、子房和里面的胎座长什么形状?然后根据大量资料,以及找近似类型的植物多方位写生,用作复原标本的参考。植物画要求准确,有10株雄蕊你就得画上10株,当时所里从美协招来两位人才,因为观念转不过来,没法投入工作。我一辈子乐在其中。我说我就是“信手涂鸦一顽童,机缘巧合入画途;世人多不屑一顾,我偏觉得味道足”。

记者:自然界究竟有怎样的魅力,让您愿意毕生为生命“造像”?

曾孝濂:大自然太美了,而且充满智慧。从微观到宏观,无不按照美的原则构成:花粉那么小,好多粒花粉集在一起才有一颗米那么大,在显微镜下看,它简直像宝石一样,拥有非凡的色彩、图案和肌理效果;在太阳光下观察叶片里的维管束,中脉、侧脉、网脉优雅地交织在一起,天生就是个艺术品。群落景观更是肉眼可见的美,长白山的针叶林、滇西北的裸子植物,热带雨林更不用说,错落有致、生机蓬勃的景观叫人毕生难忘。

面对大自然我总是忍不住想:植物它为什么这样开花、这样结果?未知真是一种神奇的力量,你明知自己穷尽不了所有奥秘,又忍不住去探索、去思考。牛顿说“大自然不行无为之举”,我认为植物是有“意识”的。有年我在昆明植物园画山玉兰,这是19世纪由法国传教士在云南发现,然后拿到英国发表的物种。我发现这种花很奇怪:每天傍晚开花,用香味把蜜蜂引来,蜜蜂采花粉时把它的雄蕊全部扒拉掉,导致我守了好几天都没守到一朵完整的花。花儿为什么要这样开?观察几天后,我发现它太“聪明”了:雄蕊全部脱落后,第二天雌蕊中的柱头才张开,它要用这种方式避免自花授粉,这和人类避免近亲繁殖一个道理。植物为了更好生存繁衍,想出种种招数,大自然难道不值得我们敬畏吗?

画植物之形

更要画植物的“生命”

记者:植物画通常只是起到说明和科普的作用,您为何怀着“生命观”来创作植物画?

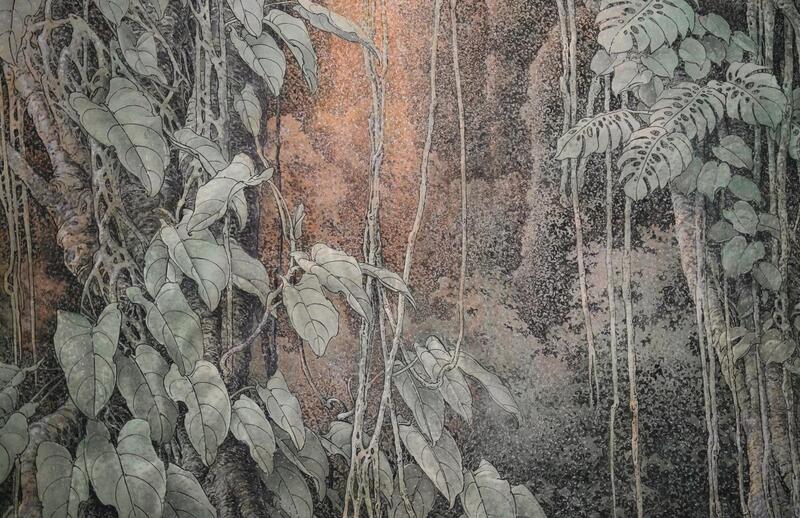

曾孝濂:上世纪60年代为寻找抗疟新药,我有机会进入边境地带的热带雨林——藤本、木本、草本,低矮的灌木、高大的乔木,构成一支庞大的交响乐队,至今回想起来仍觉得魂牵梦萦。千百年间它们为了生存繁衍争夺阳光、土壤和水分,各自唱出自己的生命之歌。到现在我也无法理解:那些高达60多米的望天树,树冠拼命向上生长,在密林中争夺有限的阳光,但即使如此,大树之间也会保持大约一米的距离,彼此腾让出生长的空间——是谁给它们划的线?是谁教它们在竞争中共存?我还见到一种枯叶蝶,通过拟态来和周边环境浑然一体。可见万物的生长态势是由生存意识支配的,自然的核心就是生命。

我永远忘不了在高山上,第一次看见绿绒蒿的花开得那么绚丽,它在寒风中颤抖着,仿佛在说:快看看我啊。所以植物画仅仅做到准确就可以了吗?还不够,你要去观察它,感受它的生命,体会它为生存所付出的一切,你要把生命的感觉画出来!

记者:在您手里,植物画发展出了怎样的特色?

曾孝濂:法国作家福楼拜曾说:“越往前走,科学越要艺术化,艺术也要科学化;两者在山麓分手,又在山顶汇合。”通过多年的创作实践,我越来越强烈地意识到这一点。我发现西方博物画家习惯把绘画主体置于散射光的预设空间下,记录生物体的固有色,而排除光源色和环境色带来的色相和冷暖关系的微妙变化。然而这种画法没法淋漓尽致地展现一株植物在特定环境中的生命状态:一朵花沐浴在阳光下,它的亮部暗部和灰部有明显区别,亮部在早晚呈暖色调,10点以后则带着天空的蓝色,暗部却带有环境色。所以后来我把光引入了植物画,有阳光会更生动,更能展现植物的生命感。这正是科学与艺术的相遇,也说明学问没有中西之分,关键是不能局限自己,永远去学习,永远去感受。

近年来,我国不断推动生态文明建设,人与自然和谐共生的理念回归,博物画受到了人们的喜爱,它以亲切朴素的笔触唤起人们对自然的亲切感、认同感。以青年画家为主体的博物画创作群体也在形成,年轻人纷纷把他们的作品发给我,我非常高兴,从来不敢怠慢:孩子们画得太好了,博物画的春天终于来了。

为一大事来

做一大事去

记者:您在自传中提到了数位昆植所前辈,如吴征镒院士、臧穆先生,以及去世后才为公众所知的李恒女士。可以聊聊和他们的故事吗?

曾孝濂:吴征镒院士是我的引路人,他曾引用《战国策》的一句话激励我们:“宁为鸡口,毋为牛后。”这句话影响了我的一生。不要觉得自己的工作没出息,人的成就从不在于岗位的大小,而在于你做得好不好。当时我极力反对用半透明的硫酸纸来描标本,描标本虽然效率更高,但我们不能把自己降格成一个描图员,这一做法得到吴老的理解和支持。

李恒是中国植物学界的传奇,我和她做了半个世纪同事,她是个“亡命之徒”:61岁深入独龙江考察8个月,提前写好遗书,回来时从马背上跌下来、摔断了3根肋骨,却仍坚持工作不住院。2018年我诊出肺癌,赴北京做手术的前一天,90多岁的李恒来找我,让我画一幅滇重楼的彩图,我赶在入院前两天完成了作品。周围人不解:你们两个人是怎么回事?我说这就是我们,她要是客套,就不是李恒;我若是拒绝,我也不是我。臧穆是我的良师益友,他的《山川纪行》前几年获评“中国好书”,被读者誉为“当代《徐霞客游记》”,他对真菌的喜爱到了如痴如醉的地步。2011年他去世,我绘了一幅《青松蘑菇图》纪念他,其中一句“率真无遮拦,执着任平生”,是我心目中一代科学家的写照。

记者:您是如何能做到“一生一事”的,想对年轻人说些什么?

曾孝濂:陶行知说:“人生天地间,各自有禀赋,为一大事来,做一大事去。”作为《中国植物志》164位绘图人员中的一分子,参与完成这项持续40多年的大工程,我这辈子真的值了。

我清楚,我的生命早已进入冬天。人生在世,就要面对生老病死,问题是你怎么死?你活得有没有意义?手术出院后我喜欢上鸡冠花,它在传统花文化中象征心在燃烧;又叫老来少,老了老了它还红,寓意老有所为。一如我这么多年,即使去国外,也从来不是去玩、去逛商场,而是去画吴哥窟的大树、澳大利亚的大堡礁、美国的红杉树。1997年退休后我更珍惜时间了,每天笔耕不辍,现在还在创作一部画册,要在9月前交给出版社50幅作品。我想到还有那么多事要做,就觉得生命很充实、很愉快。

人有一日未死之身,则有一日未闻之道。现在的年轻人处于追梦的年纪,有很多选择的机遇,但是水有源树有根,希望你们在任何情况下,都葆有家国情怀,培养毕生的爱好和志业,为之奋斗终身、无怨无悔,而不是朝三暮四怨天尤人。永远不要东张西望,跟别人比较,自己超越自己,不为利所诱,不为名所累。这样的人生或许普通,却充满意义,会让你过得有滋有味。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版